La belle exposition “C’était dans le journal” avait été présentée par les Amis du musée Lapios à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020 à Belin-Béliet.

Dans l’éditorial de présentation de cette exposition, Gilles Rosières, dit avoir découvert « grâce au site de la Bibliothèque du Congrès de Washington que les cow-boys de 1872 ont pu être au courant du crime de Tastous, au Barp, dans les journaux de Virginie ou de l’Alabama », incroyable, Non !

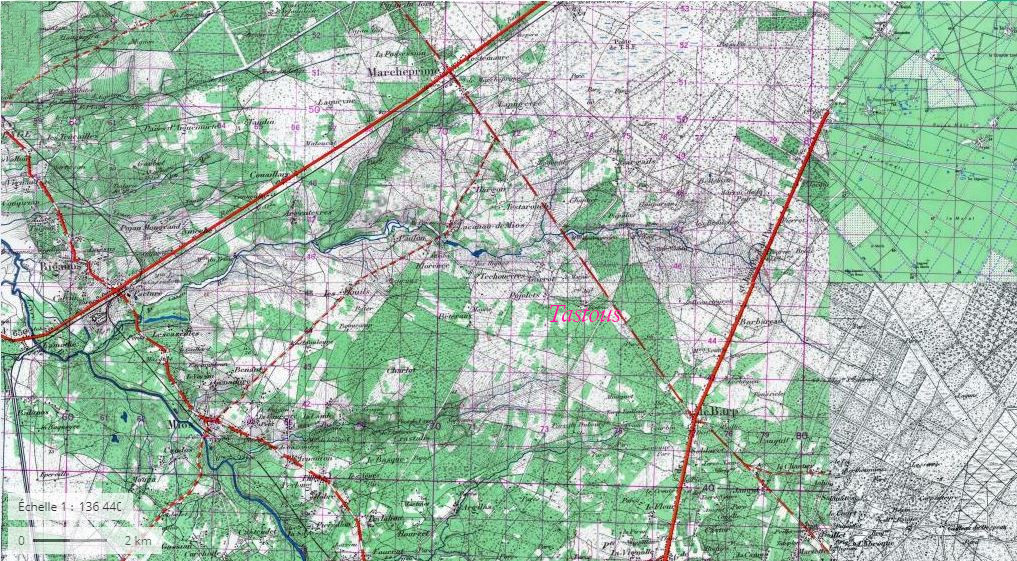

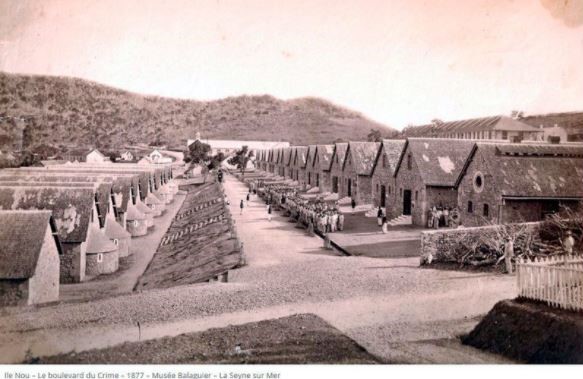

La métairie de Tastous, appartenant à M. Marthiens, émerge de la pinède, à quelques centaines de mètres de la route ; elle est située dans la commune du Barp, en pleine lande à cinq kilomètres du chef-lieu et à quatre cents mètres de la route agricole, qui relie cette localité à la station de Marcheprime (sur la voie ferrée de Bordeaux à Arcachon.)

La métairie de Tastous, appartenant à M. Marthiens, émerge de la pinède, à quelques centaines de mètres de la route ; elle est située dans la commune du Barp, en pleine lande à cinq kilomètres du chef-lieu et à quatre cents mètres de la route agricole, qui relie cette localité à la station de Marcheprime (sur la voie ferrée de Bordeaux à Arcachon.)

La maison affectée au logement des colons est de pauvre apparence et très isolée ; c’est un simple rez-de-chaussée, composé de quatre petites pièces, ayant sa façade sur une sorte de clairière plantée de quelques grands arbres. De chaque côté de l’habitation et un peu en avant, à une distance de dix à douze mètres, se trouvent deux bâtiments, l’un au midi, divisé en plusieurs compartiments, sert de grange, d’écurie et de remise, l’autre, vers le nord, est un fournil, près duquel on aperçoit une étable à porcs.

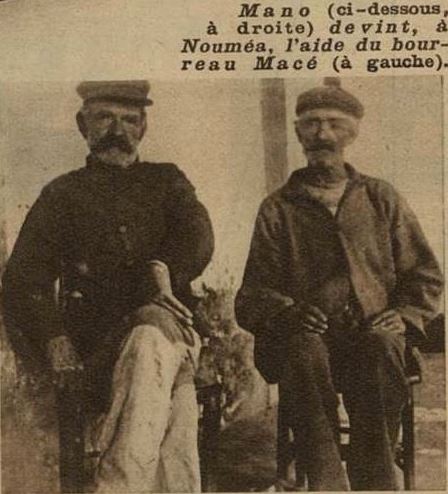

Au mois de novembre 1869, les époux Arnaud Mano viennent s’établir sur cette propriété ; leur fils les y accompagne. Mais ce jeune homme meurt l’année suivante, et ils recueillent auprès d’eux leur fille Jeanne, dite Manorine, et son mari, Jean Mano, dit Johannès.

Ce dernier a été au service de M. Duluc, au Barp, six mois environ et n’a pas été chez lui un mauvais serviteur. En octobre, un incendie brûle tout chez eux : ils perdent tout, pour quinze cents francs environ ; une quête faite dans la commune leur rapporte soixante-quinze francs soit un bien maigre butin. Le jeune ménage, s’installe à Tastous en octobre 1870, amenant avec lui trois jeunes enfants, dont l’aîné a alors six ans à peine, auxquels doit bientôt se joindre un nouveau-né.

Toute cette famille est estimée ; ce sont des gens laborieux, qui d’une lande en friche réussissent, à force de travail, à en faire une terre fertile.

Johannès travaille la terre, puis, vers octobre 1871, devient facteur avec quarante-cinq francs d’émolument. Son beau-père, moyennant trente francs par mois, le loge, le nourrit, lui et toute sa famille.

Le temps passe…

Jean Fouquet, 36 ans, métayer au Barp reçoit de la vieille Mano la confidence qu’on a tué la dinde le Samedi-saint 30 mars 1872. Le 9 avril 1872, Johannès fait sa tournée, à 6 heures du matin, et termine son service à 3 heures de l’après-midi après avoir fait vingt-cinq kilomètres. Comme d’habitude, il se rend à l’auberge de Duprat ; il y boit, il y joue. Le soir, vers sept heures et demie, alors qu’il s’apprête à aller coucher dans l’écurie de M. Perrin, le maire du Barp arrive, et ils jouent aux cartes jusqu’à dix heures passées avec Chéri Courbon, 21 ans, boulanger à Salles, et Jean Calens, 32 ans, marchand drapier au Barp. Johannès est vêtu de sabots, chaussettes de couleur noirâtre, un pantalon bleu, un gilet de même teinte, un paletot d’alpaga, une blouse bleue à collet rouge et un béret, plus un tricot en dessous de la chemise. Johannès reste au Barp, parce que le lendemain, de bonne heure, il doit fendre du bois pour Ferréol ; le matin du 10 avril, Arnaud Larrue, qui ne parle pas français, le trouve couché dans l’écurie, sur des bottes de foin ; la porte de l’écurie est grande ouverte alors que Larrue l’avait bien fermée la veille. Mano lui dit qu’il va travailler chez Ferréol, et Larrue s’en va soigner ses bestiaux. Raymond Duprat, 51 ans, cantonnier au Barp, s’est levé à cinq heures ; Mano va à lui et lui demande des outils pour fendre du bois chez Morillon Cazeaux-Ferréol ; Duprat remarque que Mano a les yeux, gros comme une personne qui n’a pas bien dormi.

Cette nuit-là – du 9 au 10 avril –, Jean Templon-Lévesque, 40 ans, meunier au Barp, conduit deux charrettes jusqu’à Marcheprime ; il fait très sombre ; aux environs de Pioussec, il croise son cousin.

S’agit-il de Guillaume Templier, 40 ans, propriétaire, qui s’exprime très difficilement en français mais plutôt en gascon. Guillaume Templier passe avec Mano la journée et la soirée du 9 avril ; il trinque avec lui. Sur le tard, vers 10 heures et quart, comme ils sont encore dans l’auberge, il demande à Mano s’il veut s’en venir avec lui (Templier demeure au-delà de la métairie de Tastous, dans la lande, près de la route agricole). Sur le refus de Mano, qui cependant l’avait « amusé » jusque-là, en lui laissant croire qu’ils s’en iraient ensemble, Templier part tout seul ; arrivé à Pioussec, à peu de distance de la métairie, sa jument a peur; il la fouette, et la bête prend aussitôt le galop. Il rencontre sur la route l’attelage d’un nommé Baillet qui s’en vient au Barp. Templier ne peut s’expliquer le motif de l’effroi manifesté par sa jument.

Quelques centaines de mètres avant d’arriver à Pioussec, une des juments de l’attelage a peur ; il n’y a à cet endroit-là rien sur la route. À onze heures et demie, il arrive en face la métairie de Tastous. Un peu plus loin, une des deux charrettes étant trop en arrière, il attend ; il est près du pont de Templier ; c’est alors qu’il entend un cri suprême de désespoir. Sur le moment, aucun soupçon ne lui traverse l’esprit.

Le 10 avril 1872, deux enfants de Johannès Mano se lèvent à la première heure du jour ; l’ainé, qui a huit ans, appelle « pépé » (son grand-père) et, n’en recevant aucune réponse, saute à terre, habille son petit frère (trois ans), et tous deux, leur petit sac de livres sur le dos, se disposent à partir pour l’école sans emporter le morceau de pain habituel, personne n’étant là pour leur donner.

Il faut passer par la chambre où doivent être les grands-parents, elle est vide ! Les deux petits pénètrent alors dans la chambre de leurs sœurs et les voient baignées dans leur sang, le crâne ouvert, l’une d’elles ayant la figure toute fendue. Ils sortent, et à la droite de la maison, en sortant sur la clairière devant la grange, s’arrêtent un instant en face de leur mère – une lanterne s’est échappée de ses mains.

Un peu plus loin, barrant un sentier de chèvres qui mène à la métairie, la grand-mère, cinquante-deux ans, qui a reçu plusieurs blessures, respire encore, mais, ne peut parler ; son pronostic vital est engagé comme on dit aujourd’hui. Dix mètres plus loin, au-delà d’un four à pain, nouveau mort, le grand-père, qui tient à la main une pelle comme un soldat porte les armes, et cette position ne se constate guère sur les cadavres ! Les enfants évitent la dépouille, traversent les pins ; les deux petits, sur lesquels la peur redouble, font un détour, se jettent sur la route et courent dans la direction du Barp. Vers 6 heures 1/2 du matin, le sieur Guillaume Goujon, 52 ans, charron au Barp, et Pierre Chardon, 53 ans, carrossier au Barp, rencontrent les deux petits garçons sur la route agricole ; aux questions qu’ils leur adressent sur l’endroit où ils vont, questions très naturelles entre gens qui se connaissent, ils répondent invariablement et d’un air qui n’accuse pas une conscience exacte de leur malheur : « Grand-père, grand-mère, maman et nos deux sœurs, tout le monde est mort chez nous ; il y a du sang dans le lit. Nous allons au bourg chercher notre père ». Pierre Chardon, sur le refus de son camarade de se rendre avec lui à la métairie, se rend tout seul à la maison de Mano, et constate que tout le monde, en effet, a été assassiné. Son camarade, s’étant ravisé, accourt. Chardon va aussitôt avertir des voisins, et, à son retour, il a la douleur de remarquer deux nouveaux cadavres, ceux des petites filles. En même temps, du monde arrive, et l’on s’empresse autour de la vieille Mano, qui agonise. Chardon constate la rigidité cadavérique de Manorine, ce à quoi Goujon ajoute que le sang trouvé sur le cadavre de Manorine est caillé, et que ses cheveux sont couverts de rosée, d’où il conclut que la mort remonte à plusieurs heures. Chardon se souvient que les enfants leur ont dit qu’ils vont chercher leur père, qui a couché au Barp.

Jérôme Mano, 27 ans, cantonnier à Mios, arrive aussi un des premiers sur les lieux du crime ; il voit les cadavres ; plus tard, il sera témoin de l’évanouissement de Mano.

Guillaume Hazera, 53 ans, charpentier au Barp, rencontre aussi les enfants Mano et en reçoit la triste nouvelle que l’on connait.

Un quart d’heure après, le sieur Félix Roumegoux arrive précipitamment au Barp et fait connaitre que les époux Arnaud Mano, leur fille et leurs petites-filles ont été assassinés. Henri Martin, âgé de trente ans, aubergiste au Barp, apprenant que la famille Mano a été assassinée tout entière, dépêche aussitôt son jeune enfant à Johannès Mano pour lui annoncer ce malheur ; c’est ainsi que, vers sept heures, le jeune Henri Martin, vient annoncer la sinistre nouvelle à Johannès Mano, parti fendre du bois chez Cazeaux Ferréol, quarante-cinq ans, charretier au Barp, alors qu’il déjeune en compagnie de la famille[3] ; il ne dit rien en entendant cela, et ne répond rien à l’enfant ; les convives en sont atterrés ! Seulement, quelques instants après, il s’écrie : « Ah ! mon Dieu !» et il part pour Tastous. Quelques habitants du Barp, l’accompagnant sur la route, le voient d’abord marcher d’un pas ferme et rejoindre ses deux petits garçons, puis tout à coup, au moment où il s’engage dans l’allée conduisant à la métairie, apprenant que la grand-mère respire encore, il s’affaisse sur lui-même ; Henri Martin, lui-même, se rend à Tastous, où il voit Mano évanoui, mais la figure de l’accusé n’étant pas défaite, il ne croit pas à un évanouissement réel.

En arrivant à Tastous, Jean Calens descend de la carriole de M. Perrin où il était monté, et pendant l’« évanouissement », avec un compagnon de route, conduit Johannès chez Maurice Mano à 300 mètres environ de la métairie Marthiens ; Jean Rablade, 47 ans, berger au Barp (il parle en gascon), va, de la part de son maître, porter à Tastous une bouteille d’eau-de-vie, afin de secourir Johannès, qui se trouve mal ; eau-de-vie que Johannès boit parfaitement : il arrête, au passage, les gouttes qui lui coulent des lèvres ; un instant après, il boit à même le goulot ! Jean Calens lui couvre la tête d’un linge afin de lui épargner la vue des cadavres ; c’est encore lui qui le fait boire. Là, déposé sur un lit, il reprend ses esprits… pas tout de suite, dira Johannès, je ne suis revenu à moi que lorsque le capitaine de gendarmerie est venu m’appeler.

En effet, la grand-mère respire encore. La femme de Johannès a complètement cessé de vivre. Le grand-père a deux fractures à la partie postérieure du crâne ; le chien de la métairie se tient près du corps. Demandant à un voisin si la bête est méchante, il est répondu qu’elle aboyait toujours, mais que cette nuit-là elle n’a pas été entendue. Enfin, à l’intérieur de l’habitation, dans la chambre située à droite de la porte d’entrée, les deux petites filles, Marie, âgée de cinq ans, et, Maria, enfant de onze mois, sont étendues chacune sur un lit, mortes, et la tête affreusement mutilée. Les cinq victimes ont du reste été frappées avec le même instrument par une main vigoureuse et sûre, et personne ne doute qu’elles soient tombées sous les coups du même meurtrier.

Quel est l’auteur de ce quintuple assassinat ? Maurice Mano, 35 ans, cultivateur au Barp, averti à six heures du matin, croit d’abord que le criminel est un étranger. Jean Templon-Lévesque pense alors que le vieux Mano, entendant passer ses charrettes sur la route, avait voulu crier au secours, et que c’est à ce moment-là qu’il a dû être frappé. Quelques-uns disent bien avoir vu dans le pays des individus appartenant à une bande de gitanos ! Il y a bien un voisin, nommé Rablade, qui un jour, avait eu une dispute dans le bois, avec les Mano. Le différend survenu avec Rablade était insignifiant ; il y avait eu de légers démêlés – quelques coups de pierre – à propos de pacage ; mais ce voisin est un parfait honnête homme, et on ne saurait le soupçonner d’un si horrible forfait.

Le 13 avril 1872, nous lisons dans La Gironde : « Hier, dans l’après-midi, le bruit d’un crime épouvantable, commis près de la ligne d’Arcachon, à Marcheprime, se répandait dans notre ville. On parlait de l’assassinat d’une famille entière. Il n’est malheureusement plus permis ce matin de douter de la vérité, et les détails qu’on se racontait hier n’avaient rien d’exagérés. »

Voici ceux que nous avons recueillis à la hâte, en attendant le retour d’un de nos collaborateurs, qui s’est rendu sur le théâtre du crime. L’assassinat a été commis, dans la nuit de mardi à mercredi, chez un sieur Manaut, ou Mano, dit le Maçon. Il n’a été connu que dans la matinée. À 10 heures et demie, en effet, les autorités recevaient de Marcheprime la dépêche suivante : « Adjoint spécial à gares et gendarmerie. Une famille entière a été assassinée cette nuit à Tastous, commune du Barp / Cinq cadavres sont étendus. Faites surveiller voyageurs de mauvaise mine. Enfants disent avoir vu une bande de gitanos dans les bois.»

Les victimes habitent une maison isolée dans les pins, à 300 mètres de la route agricole de Marcheprime au Barp ; là, point de secours possible, les habitations les plus voisines se trouvant dans un rayon d’un millier de mètres, et encore ces demeures ne sont-elles que de misérables chaumières où les bergers parquent leur bétail.

Dans une grange, devant laquelle veille le garde de la commune, on a déposé provisoirement, côte à côte, le père Mano et sa fille Marie ; Arnaud Mano, soixante ans, a le crâne emporté et les épaules contusionnées, la poitrine et le ventre bleuis par les coups. La fille, Marie, trente-et-un an, couchée la face contre terre, laisse voir de hideuses blessures à la tête et au cou ; les cheveux et la robe sont souillés de sang et de terre. Une forte odeur cadavérique se fait sentir chaque fois qu’on ouvre la porte.

À 8 ou 4 mètres de la grange, dans la direction du nord, s’élève la maison d’habitation, qui est ouverte à tout venant. Dans une des chambres, deux cadavres d’enfants, recouverts d’un drap tout maculé de sang ; en face, un lit tout défait encore, le lit des enfants, avec l’empreinte de leurs petits corps, et des traces de sang. Dans une chambre attenante, la malheureuse grand-mère, qui râle depuis trente heures. Celle-là a été frappée à côté de sa fille, un trou énorme s’ouvre derrière l’oreille gauche ; la tempe et l’œil droits atteints d’un autre coup. Lequel a mis à nu cette partie du crâne. La pauvre femme a néanmoins survécu si l’on peut appeler cela survivre … que trente heures après le crime !

Quelques charitables personnes de la commune, auxquelles se sont jointes deux religieuses, servent de garde-malades, s’efforçant de prolonger une existence condamnée sans doute, mais qui pourrait être pour la justice d’un secours inappréciable. Malheureusement cette dernière victime mourra sans avoir rouvert les yeux, sans avoir prononcé une parole.

Les crimes ont dû être accomplis après minuit, ainsi qu’il résulte de l’état des organes, que le médecin au rapport a trouvés complètement libres. N’oublions pas quelques détails qui ont leur importance. Toutes les victimes ont été frappées à la tête, à l’aide du même instrument, une hache, suppose-t-on. Nous disons : à la tête, car les contusions constatées sur les autres parties du corps n’auraient pas été mortelles. Le crime, d’après les paysans de la localité, doit avoir été commis par un homme connaissant très exactement les lieux. Afin d’attirer l’une après l’autre ses victimes hors de la maison, l’assassin serait allé à la porte de la grange, où il aurait fait du bruit ; ce bruit, ayant fait glousser la volaille, aurait éveillé la jeune femme, la malheureuse Marie, qui, étant sortie pour en reconnaître la cause, vêtue d’une simple robe d’indienne passée sur sa chemise, aurait été frappée la première ; sa mère, inquiète de ne pas la voir revenir, serait sortie à son tour, et, frappée elle aussi, serait tombée à ses côtés, dans une position parallèle, sa tête de niveau avec les pieds de sa fille. L’assassin aurait couru alors dix mètres plus loin, se serait embusqué derrière le four, et c’est là qu’Arnaud, qui est accouru armé d’une pelle, aurait trouvé la mort. L’assassinat des deux petites-filles a été le seul que le scélérat ait commis dans la maison.

L’enterrement des quatre premiers morts a lieu le 11 avril, vers cinq heures du soir. Les Mano possèdent un chien qui mord et qui ne peut surtout voir un nommé Larrue, domestique chez M. Perrin ; ce chien suit le cercueil d’Arnaud Mano ; il ne l’a pas quitté. Johannès et Larrue marchent ensemble à la suite ; à un moment donné, ils se séparent, et le chien suit Larrue qu’il a toujours vu d’un mauvais œil.

L’autopsie du cinquième cadavre est faite dans l’après-midi.

Les deux aînés – les garçonnets –, qui ont sept et trois ans, étaient couchés et dormaient dans une autre chambre. N’ayant rien entendu, ils n’ont pas bougé, et les assassins ne les ont pas découverts.

Les habitants de Marcheprime et du Barp, soulevés d’indignation à la nouvelle de ces actes horribles, se sont mis en campagne et battent les bois, où l’on croit que les coupables ont cherché un asile.

Le 14 avril 1872, nous recevons la nouvelle suivante que l’auteur de cette communication rattache au crime du Barp : dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit, un individu inconnu frappait à la porte de M. Guiraud, médecin à Pessac. Ce praticien, habitué à être souvent appelé la nuit, ouvrit un judas et aperçut, dans l’ombre, cachées tout contre la porte, trois autres personnes. Il interpella celui qui avait frappé, et qui répondit : Je suis étranger, je me suis égaré, indiquez-moi mon chemin pour aller à Bordeaux. Quoique l’on répondît qu’il n’y avait qu’à suivre la route qui conduisait directement à la ville, l’intrus insista pour qu’on lui ouvrît afin de lui montrer le chemin ; le médecin crut à quelque mauvaise plaisanterie d’ivrogne et regagna son lit ; mais, avant, il eut le temps d’entendre l’individu parler à ses camarades qui s’éloignèrent. Lorsque dans l’après-midi de mercredi l’assassinat commis à Marcheprime fut connu à Pessac, les personnes auxquelles M. Guiraud avait raconté son aventure pensèrent de suite que les assassins ne pouvaient être autres que les quatre individus qui avaient rendu une visite la nuit précédente à ce médecin.

Le parquet de Bordeaux a envoyé hier au Barp deux de ses membres, M. le procureur de la République de Larouverade, et M. le juge d’instruction Pichard de la Tour, qui sont partis hier par le train de deux heures et ne doivent revenir que ce soir (…)

Anne Jean Charles Armand de Pichard de la Tour, né le 23 octobre 1830 à Bordeaux. Marié le 30 mai 1853 à Bordeaux avec Ernestine Ravez 1831-1856, fille d’Antoine Ravez et Marie Louise Amélie dite Zélie Ducru, propriétaire de Château Ducru-Beaucaillou à Saint-Julien. Conseiller à la cour de Bordeaux, à la mort de son épouse, il décide de quitter le monde et de devenir religieux. Le 8 mai 1881, il entre au noviciat des passionnés de Deusto (Vizcaya) où il fait sa profession le 14 mai 1882. Ordonné prêtre à Vitoria (Álava), il est élu conseiller provincial de la première curie espagnole lors de son érection, la Province du Cœur de Jésus en janvier 1887. Réélu en 1890, il participe au Chapitre général qui l’élit Consulteur général en 1893. Réélu en 1899. Le Père Jean Charles Pichard de Latour, venus en Terre Sainte, en 1903, après le décret de suppression des ordres religieux émis par le gouvernement français, il fonde la communauté de Béthanie (Israël), avec 12 religieux guidés par leur Supérieur Jean Charles de Sainte Anne (Jean Charles Pichard de Latour). Il décède en 1913 à Béthanie.

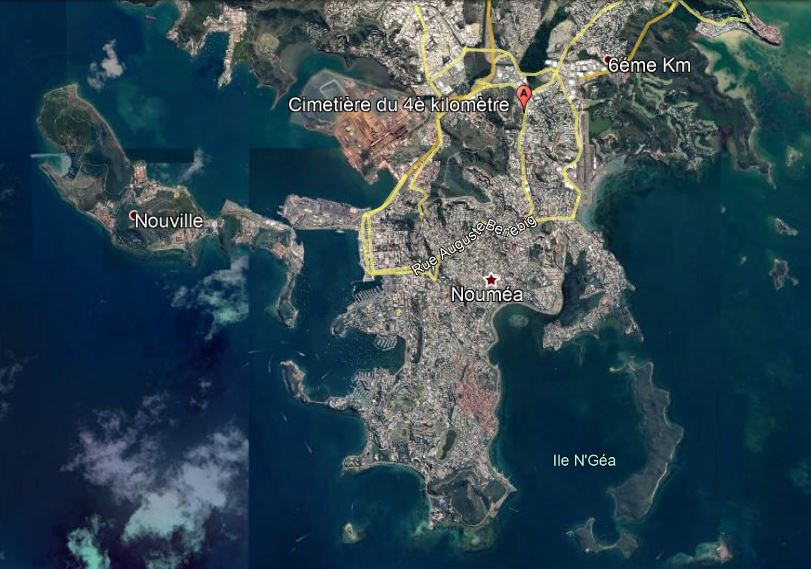

Le propriétaire de la métairie, M. Marthiens, nous racontait hier matin que la famille Mano lui avait affermé cette propriété, il y a quelques années, à un moment où la terre, laissée en friche depuis longtemps, avait fini par devenir très rebelle à la culture ; les Mano s’étaient mis au travail avec une volonté, un courage peu communs ; la métairie avait bientôt prospéré. Les termes du fermage ont toujours été payés régulièrement. En un mot, les métayers du Tastous étaient les plus vaillants de tout le pays. Maintenant ils reposent, côte à côte, dans une allée du cimetière du Barp, sous trois tertres de sable noir ; la jeune mère est entre les deux vieillards, couchée dans une bière, où dorment avec elle ses deux pauvres petites filles.

Les victimes, on les connait ; nous n’avons à ajouter bien peu de choses à ce que nous en disions hier. Chacun est d’accord à leur sujet. C’étaient de braves gens, des travailleurs honnêtes, jouissant de l’estime universelle à plusieurs lieues à la ronde ; sortant à peine, à force de labeurs, d’une gêne extrême, où les avait mis un surcroit de famille il y a quelques années, alors que leur gendre, Johannès Mano, ruiné par un incendie, avait été recueilli chez eux avec sa femme et ses enfants. Johannès est un homme qui peut avoir trente-deux ans ; il est petit, nerveux, voûté, d’aspect robuste. Le visage est maigre et pâle, l’œil très mobile, les sourcils très fournis et se joignant à la naissance du nez. On a remarqué l’impassibilité de son maintien : ni la confrontation avec les cadavres, ni la présentation de l’instrument du crime, … rien n’a pu l’émouvoir. Dans la journée qui a suivi l’assassinat, il a conservé assez de sang-froid pour vendre les volailles de la métairie.

L’enterrement de la belle-mère, qui a survécu trente heures, se fait le vendredi 12 avril dans les mêmes conditions que, la veille, les funérailles des quatre autres victimes. Un cortège nombreux et recueilli l’accompagne ; au moment où le cadavre vient de quitter la métairie, Johannès se tourne vers Pierre (Chardon ?), et lui dit : « Si tu veux les lapins, tu les payeras 1 f. 50. » Pierre fait observer à Mano, qu’on ne parle pas ainsi en pareil moment.

Le canton de Belin est dans la consternation. Le crime du Tastous, qui est le sujet de toutes les conversations, remet en mémoire, dans le pays, un autre crime analogue, commis en 1814 et dont le souvenir mérite d’être évoqué : une famille entière, — quatre ou cinq personnes, — est assassinée au Barp ; seul un enfant échappe, on ne sait comment, au massacre. Les auteurs et complices du meurtre, bientôt arrêtés, seront traduits devant le jury de la Gironde et condamnés. Cet enfant, aujourd’hui vieillard de soixante-cinq ans environ, n’a jamais pu renseigner la justice sur les circonstances du crime, pas plus que les deux orphelins du Tastous. Ce vieillard, qui a nom Deycart, habite la commune de Béliet, du même canton et il jouit de l’estime générale.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6332637g/f10.image.r=barp%20pichard?rk=128756;0https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k458244q/f2.image.r=barp%20pichard?rk=214593;2https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4778703j/f3.image.r=barp%20pichard?rk=257512;0https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k676347h/f3.image.r=barp%20pichard?rk=193134;0https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1144899n/f3.image.r=barp%20pichard?rk=150215;2https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k699037j/f4.image.r=barp%20pichard?rk=300430;4https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7558462z/f3.image.r=barp%20pichard?rk=278971;2

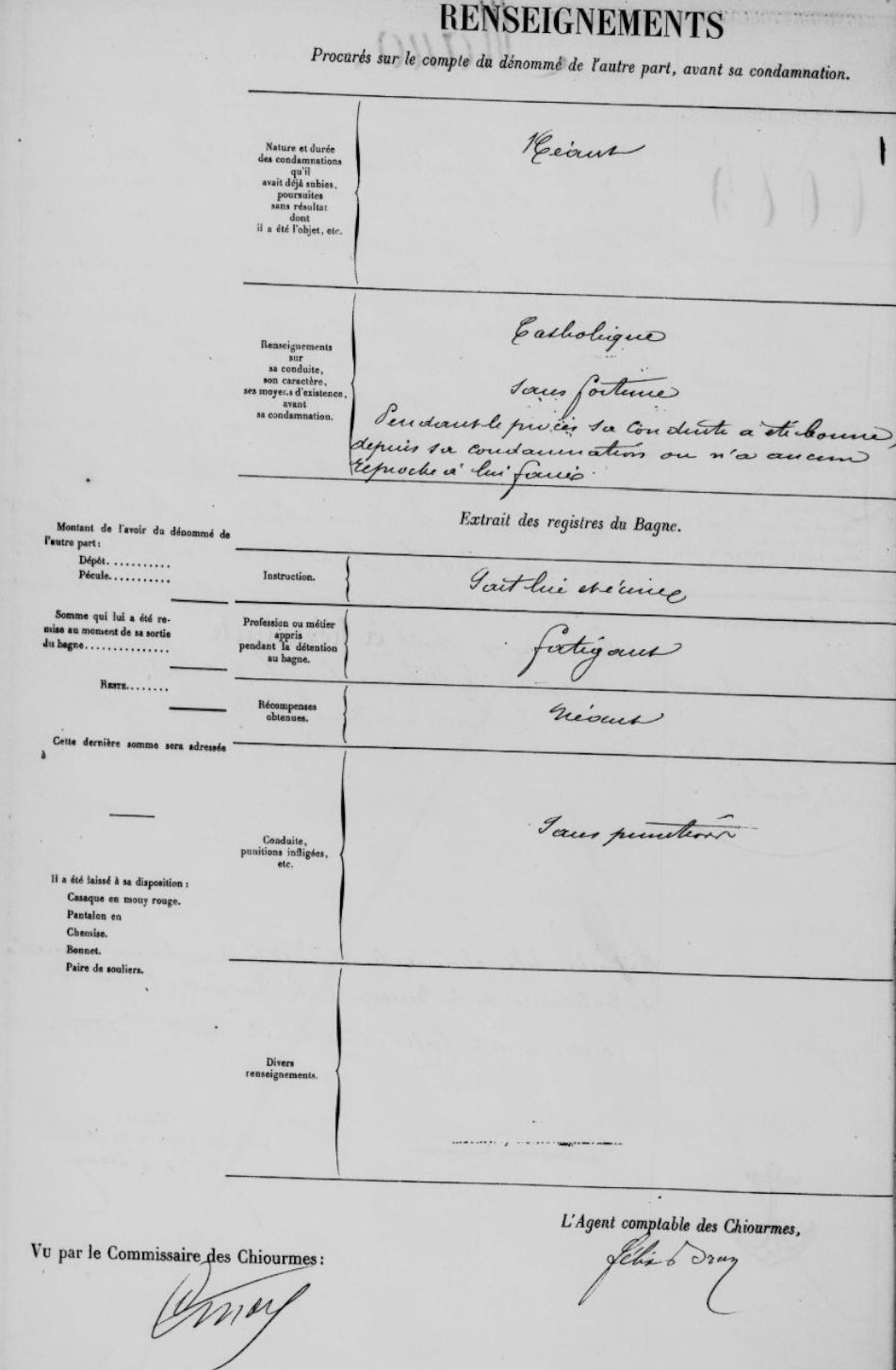

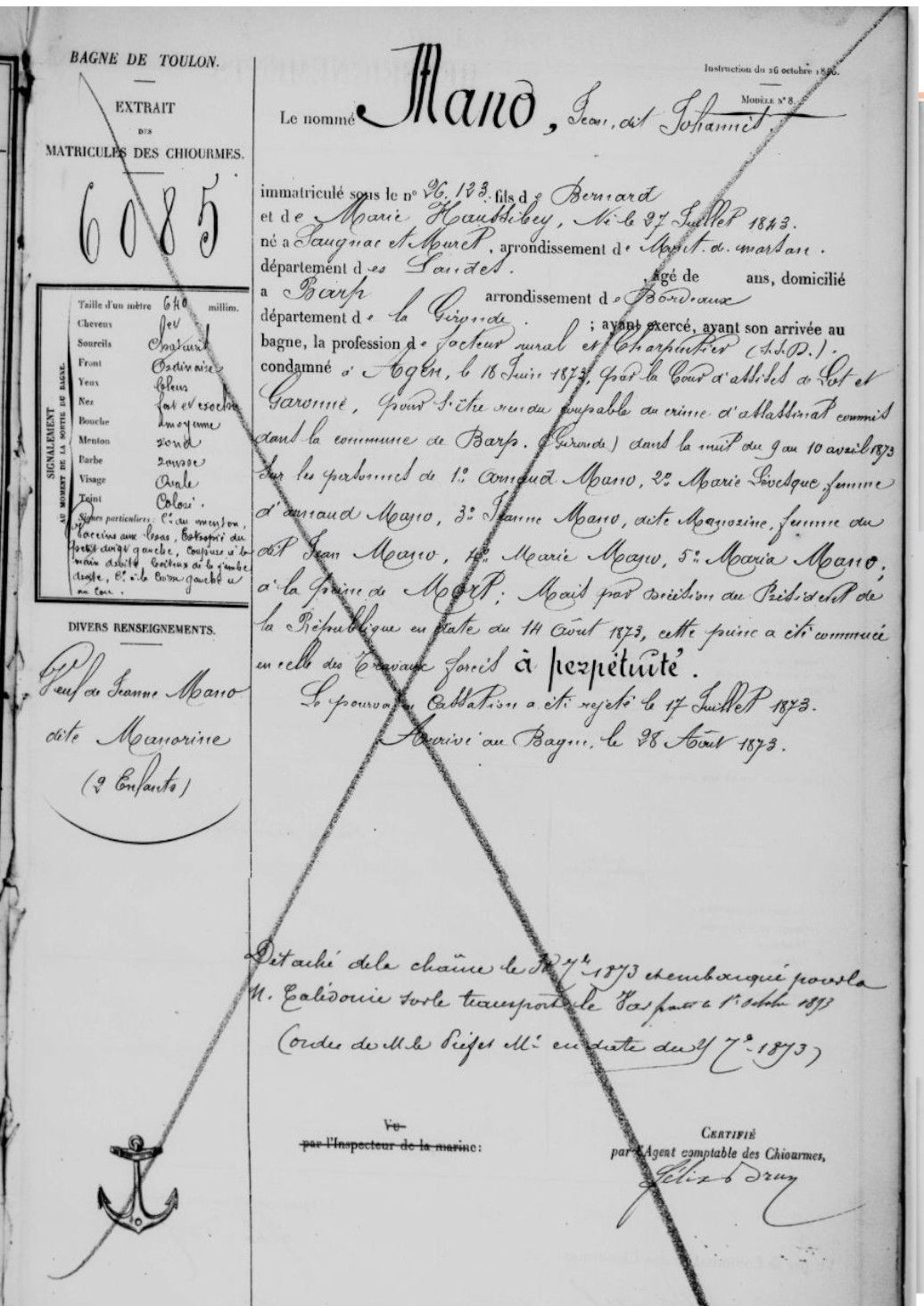

Jean dit “Johannes” Mano présumé innocent !

Jean Dit “Johannes” Mano, Facteur rural, charpentier, fils de Bernard Mano et Marie Haussibey, naît le 27 juillet 1843 à Saugnacq, Landes ; il se marie le 24 janvier 1865, Le Barp, avec Jeanne Mano 1841-1872 dont sont issus

- Bernard dit Bernardin Mano ca 1865

- Marie Mano 1867-1872 ;

- N Mano ca 1869

- Maria Mano 1871-1872 ;

Quel est l’auteur de ce quintuple assassinat ? nous demandions-nous hier.

Quelques-uns disent avoir vu des individus appartenant à une bande de gitanos. Mais ce sont là des histoires imaginaires dont on est bien vite revenu ; les bohémiens, en effet, n’auraient-ils volé ? Dans ce crime il n’y a que de la vengeance. L’opinion publique hésite d’abord, mais cette hésitation ne dure qu’un instant, et ceux qui se rappellent les sinistres pressentiments de la femme Arnaud Mano ressentent cette conviction intime que l’assassin est Johannès.

Alors il n’y eut plus qu’un cri : « C’est le gendre des Mano. »

Johannès Mano, le gendre, est facteur rural attaché au bureau de Barp ; il fréquente les cabarets, y boit plus que de raison, y joue et dissipe l’argent dont sa famille a tant besoin. Irrité des reproches qu’il reçoit dans sa famille, il y répond par des brutalités et des menaces de mort qui, hélas ! viennent de leur exécution.

C’est un peu après les funérailles des victimes. M. le juge instructeur entend des témoins dans le fournil. M. le procureur de la République, M. le maire du Barp et M. le capitaine de gendarmerie causent à voix basse, debout au milieu de l’airial de la ferme ; M. le docteur Lafargue nous montre le théâtre du crime. Assis et groupés aux portes des masures, des amis de la famille, des voisins, consternés, atterrés, se consolent entre eux, pour ainsi dire. Seul, accroupi contre un mur extérieur de la maison d’habitation, se tient Mano, la tête dans ses mains, voilant avec ses doigts, voilant mal, un œil inquiet qui errant des visiteurs aux magistrats, semble vouloir surprendre le secret des conversations. Et à côté de Mano, pas un voisin, pas un ami qui consolât, ce mari, ce père, ce gendre qui vient de perdre tous les siens d’une façon si brusque et si tragique !

Nous avons déjà, dit que l’opinion publique lui est peu favorable ; et que quand dans la contrée se répand avec la rapidité de l’éclair la sinistre nouvelle, il y a quasi-unanimité pour accuser Mano : « C’est lui qui a fait le coup ! » s’écrie-t-on énergiquement de toutes parts.

Mais l’intérêt ? Quel exécrable et puissant mobile a pu pousser un mari, un père, un gendre, à immoler sa femme, ses enfants, ses vieux parents.

De toutes les versions qui ont cours, et qui toutes trouvent leurs partisans, nous ne citerons que ce qui nous a été raconté à nous-même sur le lieu du crime. « Mano est un joueur, et un joueur d’argent » me disait mon conducteur à travers les landes. « Il passe souvent ses nuits au cabaret ; il y perd ou il y dépense tout son argent : de là, des querelles fréquentes avec sa pauvre femme, avec les vieux… »

Johannès, qui est le facteur rural de la commune du Barp — composée en partie de hameaux disséminés sur une grande étendue de pays, — accomplit chaque jour des tournées longues et pénibles ; il les termine aisément dans sa demi-journée, et rentre invariablement au bureau entre midi et quatorze heures. Le facteur boîtier du Barp, qui s’y connait, nous assure que c’est là un vrai tour de force ; et Johannès l’exécute chaque matin.

Cet homme si robuste est, en même temps, très inventif et très adroit ; exact, soumis, peu causeur, irréprochable dans son service, bien noté, paraît-il, à l’administration. À la métairie du Tastous, au contraire, Johannès est en disputes continuelles avec son beau-père, avec sa femme ; il vit peu chez lui et fréquente le cabaret.

Johannès subit la confrontation d’une visite de corps des cinq victimes ; mais rien n’est découvert qui puisse autoriser les soupçons : pas de sang sur les effets, pas de sang sur les mains. Néanmoins, la justice croit devoir s’assurer de l’homme, et le confie pour la nuit à la surveillance du garde champêtre de la commune et d’un gendarme. Le matin venu, on le conduit au Barp. On nous assure, au dernier moment, que Jean Mano est relâché jusqu’à nouvel ordre. Nous ne donnons cette affirmation que sous toutes réserves.

La journée d’hier a été laborieuse pour les magistrats chargés de rechercher la vérité sur ce crime terrible. En revanche, l’instruction entre dans une nouvelle phase, et l’homme sur qui pèsent, dès les premiers moments, les soupçons unanimes de toute la contrée, est mis en état d’arrestation, à la suite d’un examen plus minutieux que le premier. Cependant, nous faisons nos réserves sur les appréciations qui suivent et que l’instruction ultérieure peut renverser.

Hier, à six heures du matin, nous prenions une deuxième fois le train d’Arcachon.

La gare de Testemaure ou Marcheprime, qui était autrefois à une journée de Bordeaux, mais où l’on arrive aujourd’hui dans l’espace d’une heure, se trouve à distance égale (26 kilomètres) entre cette ville et La Teste; aussi le convoi s’y arrête pendant quelques minutes pour renouveler sa provision d’eau et de combustible. Là encore, à part quelques essais très récents de culture, on ne voit que de sombres forêts de pins dans le lointain; rien ne vient égayer la tristesse de cette immense solitude. De loin en loin seulement on aperçoit quelque berger solitaire, immobile sur ses longues échasses ou marchant à pas gigantesques, comme un fantôme des marais, jusqu’à ce qu’il disparaisse confondu avec les brouillards de l’horizon. Le voyageur qui parcourt ce pays éprouve un sentiment pénible en contemplant cette triste page de la nature. Le sol n’est pas cependant aussi stérile qu’il le paraît et des expériences récentes ont parfaitement démontré que plusieurs arbres, tels que le pin, l’acacia, le chêne, le châtaignier, le peuplier et même le mûrier, peuvent réussir très bien dans cette région longtemps négligée.

À Marcheprime, nous nous rencontrons avec les magistrats instructeurs et deux gendarmes de Bordeaux sous la conduite de M. Gros, capitaine commandant l’arrondissement. Au même moment, M. le procureur de la République reçoit d’un exprès, dépêché par le maire du Barp, une lettre dont voici le sens exact, sinon le texte même : « J’ai trouvé hier l’instrument du crime ; c’est un pic où adhèrent de la terre mêlée de sang et des cheveux de diverses nuances. J’ai fait transporter au Barp cet instrument ; je n’ose y toucher davantage jusqu’à votre arrivée. » C’est là une trouvaille inespérée, d’autant moins attendue, que l’avant-veille, dans son interrogatoire, Jean Mano omet de faire figurer le dit pic dans le dénombrement des outils, instruments et objets qui servaient aux victimes dans la rude besogne des métayers et des résiniers.

Deux voitures sont mises à la disposition des voyageurs, et, une heure après, nous sommes au Barp. Jean Mano, que nous appellerons désormais Johannès, ainsi qu’on le fait dans le pays, est déjà arrivé sur la place de la Mairie, flanqué de deux gendarmes de la brigade de Belin, auxquels l’ont confié ses gardiens. Johannès, en effet, relâché provisoirement par l’Instruction n’a joui que d’une liberté très relative, gardé à vue qu’il est depuis le mercredi matin ; sa dernière nuit, il l’a passée au Barbareau, sous la surveillance du brave garde-champêtre Pierre Beyris, à qui des paysans ont été adjoints en cas de besoin. Les investigations de la journée commencent par une visite très minutieuse de la grange, où Johannès prétend avoir passé la nuit. Cette grange, qui appartient à MM. Marthiens frères, propriétaires de la métairie du Tastous, est située en avant du bourg, trois chemins y donnent accès : la route nationale, un sentier qui court à travers les pins, et le champ qui vient s’arrêter au mur d’un jardin attenant au bâtiment. L’emploi de la nuit parait avoir été mal expliqué par Johannès ; il persiste dans ses premières déclarations et affirme qu’il a couché dans la grange, ou pour mieux dire, dans une petite étable qui s’ouvre sur le jardin. Dans ce jardin on remarque de fraîches empreintes de sabots, ce qui ferait supposer que quelqu’un a pu enjamber la muraille ; mais, d’un autre côté, une porte à claire-voie, qui défend aux étrangers l’accès de la maison et de la grange, était ouverte le matin, avant le lever de Johannès, et cette circonstance n’a pas manqué d’éveiller l’attention. Si Johannès est sorti la nuit, par où est-il sorti ? Par la route, où par le jardin ? On est revenu à la mairie, et M. le docteur Lafargue, renouvelant une expérience que les circonstances où il était l’avant-veille l’avaient forcé de précipiter, ordonne à Johannès de relever sa manche. Et voilà qu’au-dessus du poignet gauche (Johannès est gaucher), l’honorable médecin croit remarquer une très petite goutte de sang. Une loupe aidant, la tache grossit ; d’autres points noirâtres paraissent ; plus de doute, c’est du sang caillé ; c’est une gouttelette qui dans la pensée du docteur a dû arriver de jet et lancer de petites éclaboussures. Cette révélation, jointe à la découverte de l’instrument probable du crime, donne à la situation de Johannès une extrême gravité. La goutte de sang, échappée aux regards des premiers observateurs, est cependant visible à l’œil nu. Les assistants s’empressent ; la loupe passe de main en main, et la petite tache grossit jusqu’à devenir un des principaux éléments matériels d’une prévention qui, nous le répétons encore, a toujours été dans l’esprit de chacun.

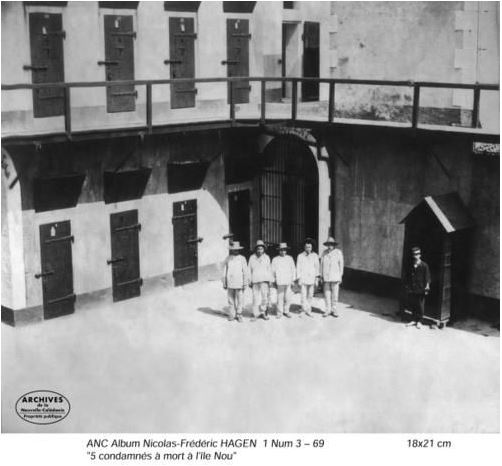

Les questions deviennent plus pressantes, les réponses moins certaines, et M. Pichard, le juge d’instruction, n’hésite point à ordonner un changement complet du costume de Johannès. À l’heure où nous racontons ces détails, les vieilles hardes de l’assassin (présumé innocent, doit-on préciser) sont au greffe pour y être soumises à un examen minutieux.

L’arrestation de Johannès est dès lors décidée, et les gendarmes que nous laissons avec les magistrats au Barp, ont dû l’emmener dans la soirée. Et maintenant que nous avons tenu nos lecteurs au courant des principaux détails de cette lamentable tragédie et de ce commencement d’instruction, laissons la justice poursuivre son œuvre.

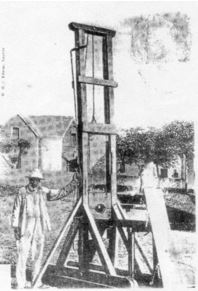

Le pic dont l’assassin s’est fait une arme est une sorte d’outil qui n’est ni une hache, ni un marteau, ni une pioche, mais qui tient de ces trois instruments, long de 90 cm, large de 20 cm à l’endroit de la douille, d’un poids de 3 kg, c’est un rude outil dont le maniement exige des poignets vigoureux et habiles. L’assassin a frappé, avec une opiniâtre sauvagerie du côté de la douille ; et cela est si vrai, qu’au bout du manche, à l’endroit où le fer s’emboîte, de la terre est adhérente pétrie de sang et mêlée de cheveux de diverses nuances, châtains, gris, noirs. »

On nous raconte au Tastous que mardi soir, le gendre du malheureux Arnaud qui vivait, nous a-t-on assuré, en mésintelligence avec sa famille, avait annoncé qu’il coucherait au Barp, ce dont personne n’est surpris, étant données les habitudes assez irrégulières de l’homme, et des nécessités de son métier de facteur rural ; il fréquente les cabarets, y boit, y joue et dissipe l’argent dont sa famille a tant besoin.

Pierre Darrouy, 30 ans, facteur à Bordeaux, ex-facteur au Barp, a gardé cinq ou six mois, sous ses ordres, Johannès Mano, dont il n’a eu qu’à se louer, en ce qui touche le service de l’administration de la poste au Barp ; il a fait route, quelque temps avant le crime, avec Mano, qui lui a confié ses projets de séparation prochaine d’avec sa famille.

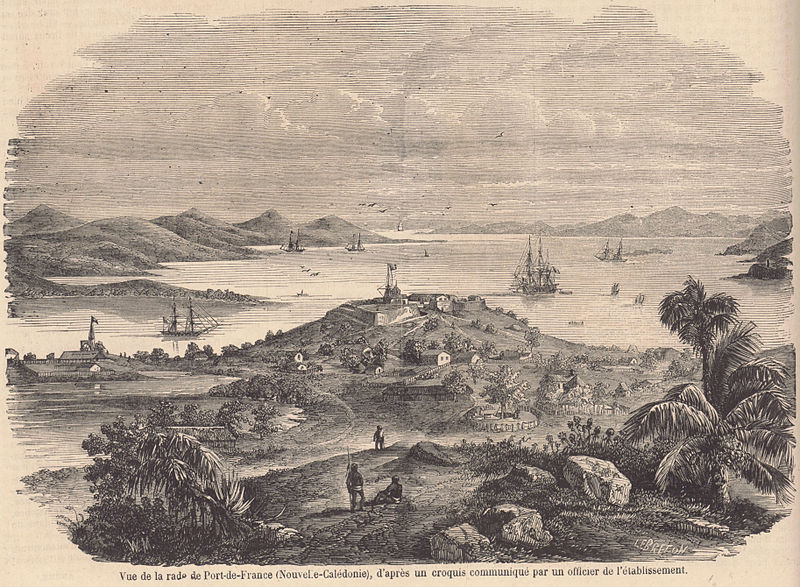

Le 14 avril, Johannès Mano, l’assassin présumé, est amené à Bordeaux, par le train de neuf heures du soir ; suivi d’un certain nombre de curieux, il traverse une partie de la ville, c’est par le cours des Fossés

qu’il rejoint la caserne de gendarmerie d’abord, puis, quelques instants après, le fort du Hâ.

Le Fort du Hâ fut bâti à partir de 1456, soit peu de temps après la reprise de Bordeaux aux Anglais. Le roi Charles VII en ordonna la construction parallèlement à celle du château Trompette pour “tenir aux Bordelais le fer au dos” et se défendre face aux Anglais. À partir de 1731, le fort devint prison civile, puis, pendant la Terreur, prison d’État.

La démolition du fort débuta en 1835 pour construire le nouveau palais de Justice et la nouvelle prison; en 1846, l’architecte Thiac finit de modifier les bâtiments pour parfaire la transformation du château en véritable prison. Des travaux de démolition sont entrepris et seules les deux tours encore présentes aujourd’hui sont conservées (la tour des Minimes, dite tour de la poudre, et la tour des Anglais, dite tour du Peugue ou des sorcières ; elles sont aujourd’hui inscrites au titre des Monuments historiques.) L’emplacement de cette ancienne forteresse accueille aujourd’hui l’Ecole nationale de la Magistrature et le palais de Justice.

Le bruit, de l’arrivée de l’assassin présumé s’étant répandu, la foule grossie ; quand, conduit à la prison, l’inculpé sort de la caserne, des menaces, des imprécations se font entendre. Bien après que Mano eût été enfermé, des groupes nombreux stationnent encore aux abords de la maison de justice. L’impassibilité témoignée par le facteur en présence des magistrats ne l’a pas abandonné dans la prison ; c’est l’homme le plus indifférent à tout ce qui se passe, à tout ce qui s’agite autour de lui et à cause de lui.

Il arrive tard. On doit lui faire passer la nuit dans une cellule. Mais le matin, M. le directeur le fait placer dans un dortoir commun. Mano a sur lui quelque argent, peu de chose, mais des timbres-poste surtout. « Gardez cela, lui dit avec bienveillance M. le directeur, vous pourrez vous en servir ici.

— Vous avez raison, répondit le facteur, le plus simplement du monde : ça sera peut- être long, car il y a beaucoup de dégâts. » C’est la seule allusion que Mano fait à sa situation. Il parle peu, et seulement de choses indifférentes. M. le directeur ne lui a pas dit un mot du drame de Tastous, et tous ceux qui entourent l’inculpé ou qui se trouvent en rapport avec lui observent la même réserve.

Par un louable sentiment de réserve, nous nous étions abstenus de dire l’impression que cet homme nous avait produite, et surtout de rapporter une circonstance frappante que nous ne voulions point signaler alors dans la crainte d’entraver ou de paraître devancer l’œuvre de la justice. Mano est un homme de trente ans environ, de petite taille, au teint coloré. Ses manières sont celles d’un habitant de la campagne, il est coiffé du traditionnel béret landais, et couvert de vêtements assez propres, qui ne sont point ceux sous lesquels nous l’avons vu à Tastous pendant les premières investigations de la justice. La blouse est neuve. Peut-être lui a-t-on fait quitter les habits de travail qu’il portait alors.

Le 17 avril 1872, la justice, après avoir fait arrêter Jean Mano, le relâche faute de preuves suffisantes ; mais, aujourd’hui, elle revient sur sa première impression, et le facteur est de nouveau arrêté. On prétend que des présomptions graves pèsent maintenant sur lui, et notamment un caillot de sang trouvé sur son bras. On ne saurait trop louer la justice de la circonspection avec laquelle elle agit dans cette enquête ; elle marche pede claudo (le pied boiteux), mais elle arrive.

Le journal La Gironde dit que l’instruction du crime du Tastous se poursuit très activement. Manu qui est soumis, au fort du Hâ, à la vie commune des inculpés, a été extrait hier de la prison et conduit au cabinet du juge d’instruction. Son attitude a été celle des jours passés : il n’a rien avoué, a fort peu parlé, et on l’a reconduit à la maison de justice sans avoir rien pu obtenir de lui.

Mardi dernier, a eu lieu une nouvelle descente des magistrats instructeurs sur les lieux du crime.

Les passants étaient fort intrigués mardi, vers neuf heure : un homme, porteur d’une caisse de forme très irrégulière et de dimensions assez grandes, entrait dans la cour du Palais de Justice escorté de gendarmes. Un des concierges du palais recevait les arrivants et leur indiquait le greffe du tribunal, où le colis est déposé maintenant. Cette caisse est celle qui contient le pic dont l’assassin s’est servi la nuit du crime, elle a été confectionnée au Barp samedi matin, sur les réquisitions du procureur de ta république.

Source: Journal de Valognes du 25 avril 1872

En attendant que l’on découvre le meurtrier, on a déjà entre les mains l’instrument du meurtre. C’est une espèce de pieu ou de pioche, instrument de travail, auquel adhérent des lambeaux de cervelle, des cheveux et du sang.

On lit dans le Journal de Bordeaux : « L’obscurité qui régnait encore sur l’horrible assassinat de la famille Mano vient de faire place à la lumière. « On nous assure qu’hier, une femme R…, du Barp, chez qui Johannès Mano allait souvent, ne pouvant plus garder pour elle un secret aussi terrible, est allée porter aux magistrats une chemise ensanglantée que Johannès avait laissée chez elle, et en échange de laquelle il aurait pris une chemise appartenant au mari, François… Johannès aurait menacé de mort la femme R…, si celle-ci divulguait le secret. Si ce fait est exact, comme nous avons lieu de le croire, la culpabilité de Mano serait d’une évidence irréfutable. »

Journal de Lyon du 26 avril 1872 http://collections.bm-lyon.fr/PER00317253/ISSUE_PDF

3 mai 1872, l‘instruction sur l’affaire du Tastous se poursuit avec une grande activité. Outre les enquêtes auxquelles se livrent chaque jour, et M. Cazeaux, juge de paix à Belin, et M. Tastes, maire du Barp, le parquet de Bordeaux agit sans relâche et mande très fréquemment des groupes de paysans, qui sont confrontés avec Johannès et interrogés sur ses antécédents.

Un fait qui aurait son importance, et qui a été affirmé à la Gironde par plusieurs témoins, c’est que Johannès, au su de tout le monde, a menacé à plusieurs reprises ses parents « d’en finir avec les tracasseries dont il était l’objet. » On sait que ces querelles d’intérieur étaient provoquées sans cesse par ses habitudes d’intempérance, de jeu et d’éloignement de la famille.

Il nous est revenu un détail qui constitue à lui seul une des présomptions les plus graves que la justice ait encore recueillies contre le facteur Mano : une paire de chaussettes de laine, telles qu’en portent les paysans dont la chaussure habituelle est le sabot, a été retrouvée dans la grange où Mano avait couché la nuit du crime ; ces chaussettes étaient enterrées sous une barrique ; elles étaient encore souillées de boue et tout humides.

On en a inféré que l’assassin avait dû enlever sa chaussure pour marcher sans bruit, et que la route à travers champs étant très humide la nuit, l’assassin, en prenant le grand chemin, avait dû emporter sous la plante des pied, et adhérant à ces mêmes chaussettes, de la poussière qui s’y est transformée en une couche de boue.

Les chaussettes, d’après la déclaration d’un berger, nous assure-t-on, appartenaient au facteur Mano ; le témoin est, paraît-il, d’autant plus affirmatif que c’est lui-même qui les aurait tricotées et cédées à Johannès.

Un nouveau deuil affligeait, hier, les rares parents qui restent aux enfants de Johannès Mano. Une sœur de Marie Mano, l’épouse du facteur, celle qui était mariée au Barbareau, dans la commune même du Barp, est morte la nuit dernière à la suite de couches malheureuses. La pauvre femme aurait vu sa santé s’altérer par la nouvelle de l’affreux malheur qui frappait sa famille dans la funeste nuit du 9 au 10 avril, au moment le plus critique de sa grossesse ; elle laisse, outre l’enfant nouveau-né, un petit garçon de deux ans. Cette malheureuse femme était à peine âgée de vingt et un ans.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75584819/f4.item.r=%22johann%C3%A8s%20mano%22anonyme.zoom

Le 19 juillet 1872, à huit heures et demie du matin, MM. de la Bouverade, procureur de la République, Peyrecave, substitut, et de Miolis, juge d’instruction, arrivent au Barp pour procéder à un supplément d’instruction dans l’affaire du facteur Mano ; les magistrats interrogent les enfants de l’école, après quoi le fils du maire, Tastes, va au Barbaro chercher le fils aîné de Mano, qui est chez son oncle. En arrivant au Barp, l’enfant demande tout d’abord s’il y a des gendarmes. Il lui est été répondu négativement (les gendarmes, en effet, se tiennent cachés pour ne pas effrayer les enfants !).

Le jeune Mano, conduit ensuite à la mairie, répète les déclarations qu’il avait déjà faites devant le juge de paix de Belin, à savoir que, dans la nuit du crime, son père serait venu le remuer dans son lit, probablement pour s’assurer qu’il dormait. Un moment après, il aurait entendu la voix de sa pauvre mère criant : « On me tue ! »

Ensuite, le parquet se transporte au Tastous. Arrivé sur les lieux, le jeune enfant montre le coffre où, la nuit même du crime, son père avait serré un pantalon. Ou reconnait parfaitement, au fond du coffre, trois taches de sang que personne n’avait remarquées jusqu’alors. Les magistrats ordonnent de couper le bois du coffre, pour qu’il soit soumis à l’examen des hommes de l’art.

Toujours, d’après les renseignements qui nous sont fournis, et que nous avons tout lieu de croire, quoique nous les donnions sous les plus expresses réserves, Mano, la nuit du crime, aurait appelé son plus jeune fils couché avec l’aîné, et se serait approché du lit pour s’assurer si les deux enfants dormaient. L’ainé, qui ne dormait pas, aurait cependant simulé le sommeil, effrayé qu’il était par les cris de sa mère.

L’enfant déclare que la crainte de son père et des gendarmes l’avait seule empêché de faire plus tôt ces révélations.

Petite Gironde. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12539269/f2.item.r=mano.zoom#

Le Procès de « l’homme de lettres » du Barp

Un ne nos rédacteurs est parti pour Bordeaux, et dès demain nous serons en mesure de donner des détails sur l’affaire de Mano, le Troppmann bordelais, qui va comparaitre devant la Cour d’assises de la Gironde.

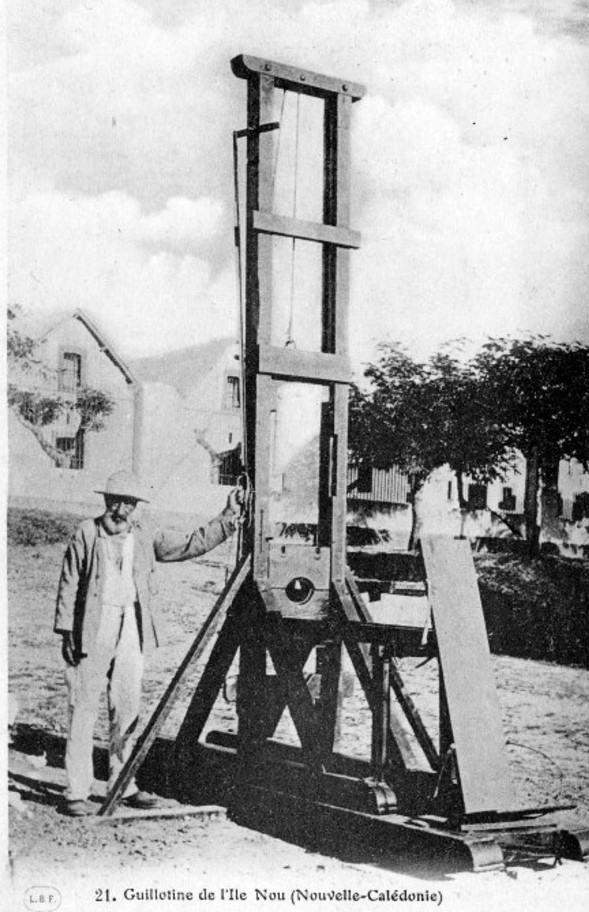

Nota: Jean-Baptiste Troppmann, né à Brunstatt le 5 octobre 1849 et guillotiné à Paris, le 19 janvier 1870, est un ouvrier mécanicien, jugé coupable du meurtre des huit membres d’une même famille, crime également connu sous le nom de « massacre de Pantin ».

Correspondance spéciale du Petit Journal, Bordeaux, 7 mars 1873.

Le procès qui, lundi prochain, commencera à se dérouler en présence du jury, est de ceux que les annales judiciaires retiennent parmi les causes célèbres, et, à ce titre, nous devions à nos lecteurs les préliminaires pleins d’un poignant intérêt que nous allons placer sous leurs yeux.

Toutes les circonstances, d’ailleurs, qui entourent cette affaire, l’audace inouïe du crime, le mystère apporté dans son exécution, le passé de son accusé, son attitude énigmatique, les constatations de la science, les contradictions des témoignages, les difficultés de l’enquête, la longueur de l’instruction, tout en un mot concourt à passionner encore l’opinion, profondément impressionnée et douloureusement émue.

Si compacte est le vide qui enveloppe les faits dans leur origine, que l’on en est encore à ne pouvoir assigner avec exactitude une date qu’il importerait au plus haut point de connaître. Était-ce dans la nuit du 9 au 10 avril ou bien durant la matinée du 10 qu’a été accompli le forfait ? C’est le 10, en tout cas, que, répondant à l’appel de deux jeunes garçons tout en larmes, quelques habitants du Barp, village situé à quarante kilomètres environ de Bordeaux, à peu près entre cette ville et Arcachon, se dirigèrent vers une ferme isolée au milieu de la lande dont les abords leur réservaient le plus hideux des spectacles.

Tout le monde, dans le pays, connaissait et estimait les gens qui habitaient cette ferme, C’était une famille du nom de Mano, composée de huit personnes, à savoir Arnaud Mano, métayer et sa femme, leur fille Jeanne Mano dite Manonine et le mari de celle-ci, Jean Mano, dit Johannès, facteur rural, enfin quatre enfants issus de ce dernier couple, deux petits garçons dont l’aîné, âgé de sept ans, le plus jeune de trois ans et deux petites filles dont l’une, qui atteignait à peine onze mois, était encore allaitée par sa mère. « Venez vite s’étaient écriés les deux pauvres désespérés, venez vite, tous nos parents sont morts. »

Et les paysans qui cheminaient par la lande avaient hâté le pas, jusqu’au moment où, parvenus à un sentier qui donne accès à la métairie, ils avaient aperçu gisant sur la bordure de cet étroit chemin, la face tournée contre terre, le cadavre d’un vieillard, le chef de la famille, le malheureux Arnaud Mano. Une plaie béante à la nuque indiquait que le vieillard avait été frappé par derrière ; sa main gauche enfoncée dans la poche du pantalon indiquait qu’il n’avait opposé aucune résistance, et une petite pelle encore sous son bras pouvait faire supposer que la victime se rendait à ses travaux au moment où avait été perpétré le meurtre. On allait s’arrêter près de ce corps ensanglanté ; mais à peu de distance, un autre tableau plus affreux, sollicitait l’attention.

Dans une cour intérieure, devant la porte d’une grange, deux femmes étaient étendues sur le sol, inanimées une lanterne était posée entre elles, sur une pierre. L’une portait, dans la région frontale, deux blessures profondes : c’était Manonine ; elle était morte. L’autre avait la face couverte des traces nombreuses de coups fortement assénés avec un instrument contondant : c’était Mme Mano mère, elle respirait encore, mais était incapable de parler ni de faire le moindre mouvement.

Les spectateurs, glacés d’effroi, n’osaient s’aventurer plus loin, lorsque leurs jeunes guides, se remettant en marche, leur désignèrent un corps de logis dans lequel ils pénétrèrent avec eux. Là s’offrait aux regards une nouvelle scène de carnage. Dans une chambre du rez-de-chaussée, deux lits d’enfants étaient placés côte à côte ; sur chacun d’eux reposait, déjà raidi par le froid de la mort, le cadavre mutilé d’un petit être frappé pendant son sommeil.

Ainsi, de cette famille de huit personnes, trois seulement avaient survécu les deux garçons, que l’assassin, soit qu’il ignorât leur présence, soit qu’il voulût les épargner, n’avait pas menacés, et Mano, le facteur, que son emploi retenait fréquemment hors du logis.

Une dépêche, expédiée aussitôt, avertit la justice. Un juge d’instruction, un substitut, un médecin, le commandant de la gendarmerie et une escouade de gendarmes se transportèrent sur le lieu du crime.

Les cinq assassinats constatés, il restait à en découvrir l’auteur ; et d’abord, quel mobile avait pu guider la main du meurtrier ?

De la victime qui respirait encore, il n’y avait à attendre aucun éclaircissement ; elle devait expirer, après une agonie de trente heures, sans avoir recouvré connaissance. L’inspection de l’habitation et de ses alentours ne révélait la trace d’aucun indice. Tout soupçon d’une vengeance était d’avance écarté : on ne connaissait aux Mano aucun ennemi.

Toute pensée d’un vol se trouvait démentie par l’état des meubles, dont pas un seul n’avait été ouvert ; des provisions nombreuses étaient intactes ; une montre, appendue au mur était encore accrochée à son clou.

En passant en revue toutes les hypothèses, on en vint à supposer qu’une bande de bohémiens, aperçue les jours précédents aux abords du hameau de Tastous, peu distant de la ferme, pouvait n’être pas étrangère à ce lugubre drame. On s’arrêta aussi, un instant, à cette idée que des rodeurs nocturnes, surpris par les habitants de la métairie au moment où ils se livraient à quelque entreprise coupable, avaient voulu se débarrasser de témoins dont ils redoutaient la dénonciation. Un médecin de Pessac, village avoisinant, se rappela que, dans la nuit du 8 au 9, un inconnu était venu frapper à sa porte et avait insisté pour pénétrer dans sa demeure. Sur toutes ces données fort vagues, une battue générale fut entreprise dans un rayon assez vaste autour de la ferme, à travers les bois et les sentiers qui s’étendent sur plusieurs lieues du territoire. Toutes les recherches demeurèrent sans résultat.

Quelques circonstances, à première vue tout à fait accessoires, firent mettre alors en suspicion Jean Mano lui-même, et l’on se souvint de certains détails qui, sans portée pris isolément, paraissaient, réunis, fournir des charges, ou tout au moins des probabilités.

Mais comment accuser Mano, le facteur ?

Par des témoignages irréfutables, cet homme démontrait que, parti de Tastous le 9 avril, de grand matin, pour commence sa tournée, il était arrivé à Barp, centre postal, au cours de l’après-midi. C’est à Barp qu’il avait dîné et passé la soirée dans un cabaret avec plusieurs personnes de la localité. Vers onze heures, il avait été se coucher dans une écurie proche de l’auberge, ainsi que lui arrivait assez souvent. Un gars qui avait pénétré dans l’écurie le 10 a quatre heures du matin, l’avait vu. Or, c’est à quatre heures du matin que les premières investigations paraissaient désigner comme l’instant précis du crime. Le Barp est distant de la ferme de Tastous de quatre kilomètres et demi environ. L’alibi de Jean Mano semblait donc clairement démontré.

Le 14 avril, néanmoins, « l’homme de lettres », comme on l’appelle dans pays, était mis en état d’arrestation et dirigé sur la prison du fort de Hâ, à Bordeaux.

Le 12 avait eu lieu, au milieu d’une foule recueillie, 1’inhumation des cinq victimes. On avait vu Mano se jeter éperdu sur le cadavre sanglant de sa femme.

Le 14, une investigation médicale exercée sur sa personne faisait découvrir des taches de sang. Ce sang avait jailli au moment du meurtre, disaient les experts. Ce sang s’était coagulé sur sa chair et sur ses vêtements au moment de la suprême étreinte du 12, affirmait Mano. L’accusé se remémora ensuite que, dans la dernière partie de la journée du 9 avril, il avait passé un instant chez un boucher de Barp, dans une cour où l’on avait égorgé un veau en sa présence.

Enfin, une analyse chimique opérée contradictoirement par les docteurs de Bordeaux et de Paris a amené cette conclusion que, tandis que des deux parts on a reconnu du sang de mammifère, constatation qui résulta principalement de la forme des globules sanguins mais tandis que les uns se croient certains d’être en présence de sang humain, les autres sont persuadés n’avoir affaire qu’au sang d’un quelconque quadrupède.

Pendant près d’une année, l’instruction, confiée à un magistrat éminent, M. Pichard de la Tour, s’est poursuivie ardente, tenace, infatigable.

Durant ce laps de temps, l’attitude de Mano, soit dans sa prison, soit en présence du juge, n’a pas varié un seul jour, imperturbable, indifférent à toutes les tentatives et comme insensible à ce rude labeur de la loi, dont sa tête est l’enjeu, le prévenu se renferme dans les dénégations les plus absolues.

Dépêche télégraphique « Station de Marcheprime» 8 mars, 9 h soir

L’examen de la ferme de Tastous, des forets de sapins que traverse la route agricole, du chemin qui relie Tastous à Barp (4.300 mètres), des étapes qu’a dû parcourir l’assassin, présente les caractères les plus contradictoires.

Demain, plan détaillé des diverses parties de la métairie.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591762f/f3n1.texteBrut

Cour d’Assises de la Gironde – audience du lundi 10 mars 1873

Aujourd’hui s’ouvriront, devant la cour d’assises de la Gironde, les débats relatifs au « massacre de Tastous », ainsi que les habitants du Barp appellent le drame horrible de la nuit du 9 avril 1872. Ce sera, à coup sûr, un des procès criminels les plus tristement célèbres que les annales judiciaires aient eu à enregistrer.

Depuis onze mois, le « massacre de Tastous », soumis aux lenteurs nécessaires d’une laborieuse instruction, préoccupe l’opinion publique, et la mise en jugement de Johannès Mano, l’assassin présumé, était attendue avec une anxiété fiévreuse.

Trois sessions criminelles se sont succédé depuis la date sinistre du 9 avril ; mais l’instruction n’était jamais assez complète. L’heure est enfin venue où le drame de Tastous va se dénouer.

Tastous est un lieu qui relève de la commune du Barp ; il est situé sur la route agricole de Marcheprime au Barp, à sept kilomètres de la première de ces deux localités, à quatre kilomètres et demi de la seconde.

La métairie où vivait la famille infortunée des Mano est sise à quelques centaines de mètres de la route, masquée par un massif de jeunes pins. Le pays est d’ailleurs fort désert ; on se trouve en pleine lande. La route se développe en droite ligne, à perte de vue, à travers une pinède immense. De métairies, presque point ; de villages, encore moins. Par intervalles, un pauvre toit de chaume émerge solitairement d’un semis de pins ; quelques bestiaux, le mufle à terre, tondent une herbe rare ; un berger taciturne, monté sur de longues échasses, tricote des objets de laine et garde le troupeau. Voilà tout le côté vivant du paysage.

Cet endroit semble prédestiné au crime : il y a soixante ans, non loin de là, une famille tout entière périssait une nuit, frappée par de mystérieux assassins, à la poursuite desquels se sont vainement fatigués pendant longtemps les gens de justice.

(Service télégraphique du Petit Journal.) Bordeaux, 10 mars 1872, 3 h. 1/2 du soir.

Depuis huit jours, le président des assises, M. le conseiller Habasque, est assailli de demandes de places.

François-Germain-Marie Habasque, né à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) le 27 août 1817. Magistrat. Issu d’une ancienne famille originaire de la paroisse de Plougasnou, évêché de Tréguier, qui figure dans les Réformations de 1427 et de 1543 et dont les armes sont d’or à deux lions de gueules l’un sur l’autre. Il était fils de M. Habasque, président du Tribunal civil de Saint-Brieuc, littérateur distingué, chevalier de la Légion d’honneur et de Mme Eulalie Boullé, fille du baron Boullé, préfet des Côtes-du-Nord, sous le premier Empire. Lui-même avait épousé, en 1840, Mlle Amélie Ducrest de Lorgerie. M. Habasque exerça d’abord avec distinction la profession d’avocat au barreau de Saint-Brieuc et y devint, membre du Conseil de l’Ordre. En 1846, il publia les Usages et Règlements locaux des Côtes-du-Nord, en collaboration avec un de ses confrères, M. Antoine Aulanier. Cet ouvrage destiné à un durable succès, fut, après concours, honoré d’une médaille d’or, par le Conseil général des Côtes-du-Nord. Cependant, désireux de suivre une carrière où plusieurs des siens s’étaient déjà distingués, M. Habasque voulut entrer dans la magistrature et il y débuta, en 1848, comme juge-suppléant au Tribunal de Nantes, où il devint bientôt substitut. Très apprécié dans cette ville pour son mérite professionnel et ses qualités sociales, il y fut membre de la Société académique, délégué cantonal et l’un des directeurs de la Caisse d’épargne. Nommé, en 1856, procureur impérial à Angoulême, il quitta, en 1861, ce poste pour celui de substitut du procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux. Conseiller à cette même Cour, en 1863, il ne tardait pas, grâce à la clarté et à la courtoisie de sa parole, à sa fermeté et à son impartialité dans la direction des débats, à se créer une véritable réputation comme président des assises. Il présidait sa quarante-quatrième session à Périgueux, lorsque, atteint par la loi sur la retraite, il quitta son siège, salué par une touchante et unanime manifestation du barreau. M. Habasque était, depuis 1880, doyen de la Cour de Bordeaux. Officier de l’Instruction publique en 1864, il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1868. Conseiller honoraire, M. Habasque ne perdit rien de son habituelle activité d’esprit et s’attacha à suivre de près les questions d’économie politique et le mouvement historique. Il voulut réviser aussi, à la fin de sa carrière, le livre qui en avait honoré le début et, avec la collaboration de M. Buffé, conseiller à la Cour d’appel de Rennes, il remit au courant des lois nouvelles les Usages et règlements locaux des Côtes-du-Nord, dont la sixième édition, avec, une préface qu’il venait d’écrire, parut à Saint-Brieuc quelques jours avant son décès survenu à Bordeaux le 7 mars 1905, laissant deux fils.

Dictionnaire biographique & album de la Gironde

Dès le matin, de bonne heure une foule énorme envahit les abords du Palais de Justice. On discute dans les groupes sur les chances que court l’accusé. L’accès du Palais est difficile ; la circulation à l’intérieur ne l’est pas moins : le piquet de service a été renforcé ; des agents de police gardent celles des issues intérieures qui restent libres en temps ordinaire ; tout ce personnel de surveillance suffit à peine. Bien peu de curieux, cependant auront le privilège d’assister aux débats, car presque toutes les places ont été prises d’avance. L’enceinte réservée, les tribunes, le banc des avocats, ceux des jurés et des témoins, rien n’est resté inoccupé. L’hémicycle, où l’on a dû ménager un assez grand espace pour l’étalage des pièces à conviction, est nombre de chaises destinées aux personnes qui ont pu obtenir des places de faveur. Le fond de la salle reste seul à la disposition du public habituel, et l’entrée de cette catégorie de curieux s’accomplit tumultueusement.

À dix heures et quart, au moment où l’huissier annonce la cour, la salle est littéralement comble : beaucoup de dames dans les tribunes et dans l’hémicycle. La presse est largement représentée.

Quand le président prend place au fauteuil, un silence profond s’établit ; l’audience est ouverte.

L’avocat général Fauconneau-Dufresne occupe le siège du ministère public.

Monsieur Fauconneau-Dufresne, conseiller honoraire, admis depuis plusieurs années à la retraite, est décédé, le 24 mars 1913, à l’âge de 77 ans. Monsieur Fauconneau-Dufresne a appartenu, au titre de conseiller, pendant 13 mois, à la Cour de cassation, où il avait en quelque sorte recueilli un héritage paternel. Son père, magistrat des plus distingués, y avait, en effet, rempli les mêmes fonctions de 1861 à 1868. Marie-Émile Fauconneau-Dufresne, votre collègue, né le 26 août 1835, à Nantes, prête serment comme avocat stagiaire, le 3 décembre 1855, devant la Cour impériale de Besançon, dont son père était alors Premier président. Le jeune avocat se distingue immédiatement par son assurance, par sa parole, dont les présidents d’Assises signalent, à l’envi, la précision et la solidité. Aussi, dès qu’il en exprime le désir, les rangs de la magistrature lui sont ouverts.

Le 17 mars 1858, à 22 ans, M. Fauconneau-Dufresne débute comme substitut à Colmar. S’il faut en croire la légende, la manifestation de son talent dans une affaire importante fut l’origine d’une idylle qui, par le mariage, devait en faire l’allié d’une des plus puissantes familles industrielles de l’Alsace, la famille Herzog, fondatrice d’un empire industriel textile au Logelbach, quartier ouest de Colmar..

Substitut du procureur impérial à Strasbourg, puis substitut du procureur général près la Cour de Colmar, il est nommé, en 1864, à l’âge de 29 ans, avocat général près la même Cour. II lui faut alors, pendant quelques années, attendre la consécration de l’âge ; mais les rapports de son procureur général montrent combien ces années furent laborieuses. C’est à Colmar que le surprirent la Guerre de 1870 et la chute du régime impérial. Il connut, avec une intensité particulière, l’angoisse de l’invasion, l’amertume des défaites et les préoccupations de l’avenir. Dans ces jours cruels, le courage du magistrat et du patriote ne faiblit point. Le 18 janvier 1871, son attitude fière et digne provoque son expulsion d’Alsace, avec celle de sa femme et de ses enfants.

Le 14 juin 1872, M. Fauconneau-Dufresne reprend à la Cour de Bordeaux, les fonctions d’avocat général.

Appelé, en 1873, à la direction du Parquet de Marseille, et nommé, en 1874, procureur général près la Cour de Nancy, il ne demeure que trois ans dans ces dernières fonctions. Des considérations de famille l’attirent à la Cour de Paris. Conseiller, au mois de juin 1877, puis président de chambre à cette Cour, il prend rang parmi vous, le 12 janvier 1895. Monsieur Fauconneau-Dufresne a fait partie de votre chambre civile jusqu’au 13 janvier 1908, date à laquelle, sur sa demande, il était admis à la retraite et nommé conseiller honoraire. Il obtenait, en même temps, comme l’avait déjà obtenu son père, son élévation à la dignité de commandeur de la Légion d’honneur. Par son exactitude, par l’attention et l’application soutenues qu’il apportait à l’accomplissement de ses devoirs, par sa bonhomie, M. Fauconneau-Dufresne avait su inspirer à ses collègues une grande estime et une affectueuse confiance. »

Extrait du discours de monsieur Armand, Michel Rambaud, avocat général à la Cour de cassation (audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1913)

Me de Brezetz siège seul au banc de la défense ; devant lui, à côté d’un recueil de lois, est un énorme dossier, celui du procès, qui ne contient pas moins de 1 081 pages d’expédition.

Ce pourrait être Jean Antoine “Théophile” de Brezetz, né le 30 août 1819 – Bordeaux, décédé le 4 juillet 1882 – Château Boismartin à Virsac, 33240, Avocat à Bordeaux, conseiller municipal de Virsac (1875), ou Eugène Marie Martin, Baron de Brezetz, né le 24 août 1829 à Bordeaux.

Sur le réquisitoire de M. l’avocat général, la cour ordonne l’adjonction d’un assesseur et de deux jurés supplémentaires. M. Albert Maison, interprète, est introduit dans la cause à reflet de traduire fidèlement les dépositions faites pendant les débats dans les divers idiomes de la contrée.

Grâce à la prévoyance de M. le président, les représentants de la presse occupent une table spéciale placée au milieu du prétoire.

On introduit l’accusé, Johannès Mano ; Johannès Mano est de taille moyenne, brun, vigoureux, bien pris et d’apparence placide. Il est vêtu comme le sont les campagnards du pays. Il boite légèrement. Sa figure exprime l’entêtement et l’audace. La tête est légèrement enfoncée dans les épaules et habituellement penchée de telle sorte que le menton touche la poitrine. L’œil est gris, enfoncé, un peu en dessous. Ce qu’il y a de particulièrement remarquable dans l’accusé ce sont ses mains effrayantes de longueur. Ses doigts rugueux, noués, spatulés, s’allongent indéfiniment. Des mains terribles, terrifiantes. Cet homme a pris de l’embonpoint dans la prison. Les joues, creuses il y a un an, se sont remplies ; le visage a perdu cette teinte halée commune aux travailleurs des campagnes. Mano, pâle et froid, est, à part cela, resté le même, en apparence indifférent de tout ce qui se passe autour de lui.

Le tirage au sort des jurés a lieu à dix heures et demie. La défense épuise, au cours de l’appel nominal, son droit de récusation, c’est-à-dire qu’elle récuse neuf jurés sur trente ; le ministère public en récuse cinq seulement.

Précédemment, le président avait assermenté un habitant du pays de Lugos, M. Albert Maisan, directeur de forges, comme interprète : on sait, en effet, que plusieurs des témoins qui vont déposer dans cette affaire, ne parlent que le patois de la lande.

Le maître de forges

Au bord des ruisseaux.

Il y avait des forges.

À Puntet. Monsieur Maisan

Qui fut maire de Beliet

Pendant vingt ans,

et fit bâtir notre église,

En l’année 1857, en mars,

Sa construction dura deux ans.

Monsieur Maisan était aussi

Maitre de forge.

Il y avait là aussi une fonderie.

Il y avait au Pontricot,

La grande forge qui a gardé le nom.

Les fonderies étaient à Belin-Beliet.

Fonderie Maisan,

Monsieur Cazenave,

Fonderie Destang, au Moura,

Et fonderie Julien Destang.

Peu à peu, au cours des années,

Trois ont fermé.

Seule, pour le moment.

La famille Labarbe

Avec la fonderie Julien Destang

Les Cahiers d’Éliette : histoires d’ici et d’antan, Éliette Dupouy, 1997

Tous ces préliminaires d’audience accomplis, M. le président ordonne la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation :

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, dans la nuit du 9 au 10 avril 1812, à la métairie de Tastous, commune du Barp, un homicide volontaire a été commis sur les personnes de : […]

Attendu que les victimes n’avaient pas dû être frappées par un étranger, car un chien très vigilant n’avait pas aboyé ;

[…] Attendu que la rumeur publique a immédiatement désigné aux soupçons de la justice Jean Mano, dit Johannès, gendre, mari et père des victimes, lequel, depuis longtemps, donnait à sa famille les plus graves sujets de mécontentement ; qu’il était adonné au jeu et à l’ivrognerie, vivant dans les cabarets, ne rentrant qu’à des heures fort avancées de la nuit, et que l’on n’ignorait point qu’aux reproches mérités qui lui étaient souvent adressés, il répondait toujours par des menaces qui avaient éveillé, surtout dans l’esprit de sa belle-mère, les plus vives alarmes ;

[…] Attendu que Mano prétend n’être point rentré à Tastous depuis le 9 avril au matin, et avoir passé toute la nuit du 9 au 10 dans l’écurie de M. Marthiens, où, vers 5 heures du matin, il fut trouvé étendu sur des bottes de foin ; que cette affirmation est démentie par la constatation de ce fait nettement établi : dans la journée du 9 avril, Johannès Mano était vêtu d’un pantalon bleu pointillé de blanc, et le 10 au matin, il était trouvé, au Barp, porteur d’un pantalon de couleur noirâtre, tandis que le pantalon bleu était saisi dans l’une des chambres de la métairie de Tastous ; qu’il a été constaté que ce pantalon bleu, formellement reconnu pour être celui dont Johannès Mano était vêtu dans la journée du 9, avait dû être lavé, et que, malgré le lavage, ce pantalon portait encore des traces laissées par les taches brunes très apparentes et qui n’existaient pas dans la journée du 9 avril ; que Mano portait également, le 9 avril, une blouse bleue à collet rouge, sur laquelle on a trouvé des taches de sang produites par un jaillissement ; que les réponses faites par Johannès Mano pour expliquer ces taches, dont il ne conteste pas l’existence, sont inadmissibles et contredises par les témoignages ;

Attendu qu’après l’arrestation de Johannès Mano, le jeune Bernard Mano a déclaré, spontanément et à diverses personnes : que son père était venu à Tastous dans la nuit du crime ; qu’il l’avait parfaitement reconnu ; qu’il l’avait vu entrer dans la chambre où il reposait avec son petit frère et placer sur un coffre un pantalon ensanglanté ;

Qu’à la vérité, confronté avec son père, Bernard Mano a modifié ses déclarations, et prétendu que l’homme qu’il avait vu n’était pas son père ; seulement, que cet homme ressemblait à son père ; mais que cette rétractation a été faite avec une hésitation et dans une forme telle, qu’elle doit être attribuée à la frayeur qu’a dû éprouver l’enfant, mis, pour la première fois depuis le crime en présence de son père ;

[…]

Que cette appréciation est justifiée tant par la déclaration que par l’attitude du jeune Bernard Mano, lors d’une seconde confrontation ;

Qu’en effet, mis de nouveau en présence de son père, il a formellement déclaré : que celui-ci était bien réellement venu à Tastous dans la nuit, du 9 au 10 avril ; qu’il avait eu une querelle avec sa mère ; qu’après cette querelle, il avait vu frapper à mort ses parents ; qu’il était ensuite entré dans la chambre où son frère et lui étaient couchés, et qu’il avait déposé un pantalon bleu sur le coffre après avoir essayé de le faire passer entre la muraille et un moulin à bras ;

Attendu qu’il existe, dès lors, contre le prévenu charges suffisantes des faits qui lui sont imputés et qui constituent le crime prévu par les articles…, etc.;

« La cour déclare qu’il y a lieu à accusation contre Jean Mano, dit Johannès, âgé de vingt-neuf ans, cultivateur et ancien facteur rural des postes, né à Saugnac-de-Mont-de-Marsan (Landes), le 27 juillet 1843, et le renvoie devant la cour d’assises de la Gironde pour y être jugé selon la loi.

Fait et prononcé à Bordeaux, en chambre des mises en accusation, le 30 novembre 1812. » (Suivent les signatures.)

Le greffier donne ensuite lecture de l’acte d’accusation. Cette pièce est ainsi conçue : Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, Vu l’arrêt rendu le 30 novembre 1812 par la cour d’appel, chambre des mises en accusations, qui renvoie le nommé Jean Mano, dit Johannès, devant la cour d’assises de la Gironde, comme accusé d’assassinat.

Acte d’accusation

Les jurés prêtent une oreille attentive à la lecture de l’acte d’accusation.

La métairie de Tastous, appartenant à M. Marthiens, est située dans la commune du Barp, en pleine lande à cinq kilomètres du chef-lieu et à quatre cents mètres de la route agricole, qui relie cette localité à la station de Marcheprime (sur la voie ferrée de Bordeaux à Arcachon.)

La maison affectée au logement des colons est de pauvre apparence et très isolée. C’est un simple rez-de-chaussée, composé de quatre petites pièces, ayant sa façade sur une sorte de clairière plantée de ̃quelques grands arbres.

De chaque côté de l’habitation et un peu en avant, a une distance de dix à douze mètres, se trouvent deux bâtiments l’un au midi, divisé en plusieurs compartiments, sert de grange, d’écurie et de remise l’autre, vers la nord, est un fournil, près duquel on aperçoit une étable à porcs.

Au mois de novembre 1869, les époux Arnaud Mano étaient venus s’établir sur la propriété de M. Marthiens. Leur fils les y avait accompagnés. Mais ce jeune homme étant mort l’année suivante, ils recueillirent auprès d’eux leur fille Jeanne, dite Manorine, et son mari, Jean Mano, dit Johannès. C’est en octobre 1870 que ces derniers vinrent s’installer à Tastous avec leurs trois enfants, dont l’aîné avait alors six ans à peine.

C’est en octobre 1870 que ces derniers (Jeanne, dite Manorine, et son mari, Jean Mano, dit Johannès) vinrent s’installer à Tastous avec leurs trois enfants, dont l’aîné avait alors à peine six ans.

Johannès Mano avait contracté, depuis quelque temps, des habitudes de jeu et d’ivrognerie qui le tenaient fréquemment éloigné du domicile conjugal. Nommé depuis peu facteur auxiliaire des postes, il dépensait dans les cabarets les émoluments de son emploi, et répondait aux sages observations de sa famille par des invectives grossières, quelquefois par des actes de violence envers sa femme.

Vers la fin de 1871, cette situation était devenue intolérable.

Les époux Arnaud Mano sont laborieux et, habitués aux plus durs sacrifices, supportaient avec peine l’oisiveté et les dissipations de leur gendre. Quant à la femme Johannès, devenue mère d’un quatrième enfant et se voyant à la charge de ses parents, elle souffrait de l’inconduite de son mari et faisait de vains efforts pour le ramener à une vie plus régulière. Depuis le mois de février cet état de choses, s’était encore aggravé : irrité des reproches incessants de sa femme, de son beau-père et de sa belle-mère, Johannès Mano ne gardait plus aucune mesure et faisait entendre des menaces qui épouvantaient la famille.

Des informations sûres ont été recueillies à ce sujet. La procédure, établit, en effet que la femme Arnaud Mario, profondément affectée des menaces de mort que prononçait son gendre dans l’intérieur de son domicile, en a fait à plusieurs reprises la confidence, ajoutant: « Qu’elle redoutait l’avenir qu’elle appréhendait quelque malheur et qu’elle, croyait l’accusé capable de faire un mauvais coup ! » Les menaces de Johannès Mano viennent démontrer, avec les autres éléments de l’information, que le dessein de donner la mort fut, à l’avance, arrêté dans son esprit.

Le 10 avril, vers six heures et demie du matin, le sieur Goujon rencontrait sur la route agricole les deux petits garçons de Johannès Mano. Dès que ces enfants aperçurent le témoin, l’aîné, âgé de sept ans, lui dit « Venez à la maison ma mère, ma grand-mère et mon grand-père sont morts. » Un quart d’heure après, le sieur Félix Romegous arrivait précipitamment au Barp, et faisait connaître que les époux Arnaud Mano, leur fille et petites-filles avaient été assassinés.

Johannès Mano est attablé dans l’Auberge du sieur Morillon, déjeunant en compagnie de plusieurs personnes. Tout à coup, un enfant, le jeune Henri Martin, vient lui annoncer la sinistre nouvelle. Les convives furent atterrés Mano, seul, ne manifesta aucune émotion, et se levant sans rien dire, sans demander aucune explication, il prit le chemin de Tastous.

Quelques habitants du Barp, un peu plus tard, l’accompagnèrent sur la route, on vit d’abord l’accusé marcher d’un pas ferme et rejoindre ses deux petits garçons puis tout à coup, au moment où il s’engageait dans une allée conduisant à la métairie, les témoins l’aperçurent qui chancelait et tombait sur le sol.

On s’empressa autour de lui, et des soins lui furent immédiatement prodigués mais où ne tarda pas à reconnaître que cet évanouissement était simulé. On transporta Johannès dans l’habitation du sieur Maurice Mano, à 300 mètres environ de la métairie Marthiens.

Pendant ce temps, la foule affluait à Tastous. Les premiers arrivés étaient témoins d’un spectacle horrible.

[Ici la description de la position des cadavres]

Quel était l’auteur de ce quintuple assassinat ?

L’opinion publique hésita d’abord. Mais cette hésitation ne dura qu’un instant, et ceux qui se rappelaient les sinistres pressentiments de la femme Arnaud Mano, ressentirent cette conviction intime que l’assassin était Johannès.

Personne ne songea à un étranger. La famille Mano n’avait point d’ennemis parmi ses voisins, ce qui exclut toute idée de vengeance.

La maison n’avait été ni fouillée ni spoliée ; tous les objets de quelque valeur, linge, montre d’argent, provisions de bouche, étaient encore à leur place habituelle donc le mobile du crime n’avait pas été le vol.

D’autre part, un étranger n’aurait pu pénétrer dans la métairie et ses dépendances sans éveiller immédiatement les alarmes des habitants, et sans provoquer les aboiements du chien de garde, qui cependant n’a pas aboyé dans la nuit du 9 au 10 avril.

Johannès Mano ne devait pas tarder, par son attitude, à fortifier les soupçons dont il était l’objet. Vers quatre heures du soir, les magistrats le trouvent couché dans la maison de Maurice Mano. Il feint d’être malade et prétend ne pouvoir se tenir debout mais, sur un ordre sévère du capitaine de gendarmerie, il se décide à se lever et à suivre à la métairie de Tastous les représentants de la justice. Arrivé sur le lieu du crime, Johannès ne manifeste aucune émotion il se borne à s’enquérir des nouvelles de sa belle-mère qui, transportée sur un lit, agonisait ; et, sous le coup d’interpellations pressantes, il garde constamment la même attitude, attentif à se défendre jamais ému, et niant avec résolution les faits les mieux établis