À travers l’histoire d’une famille anonyme, témoin de son temps, ces chroniques racontent l’histoire du quartier du Canalot à La Teste de sa formation de 1840 à nos jours.

Résumé des épisodes précédents.

Diego dit « Le Diègue » est venu de son Espagne natale chercher fortune à La Teste. Il a épousé Marie avec qui il a eu deux enfants. Après avoir participé à la construction de la route de La Teste à Eyrac, et être engagé dans la culture de la gravette, il est accusé de meurtre.

—————————-

Le maréchal des logis Antoine est accompagné de deux gendarmes :

– Hé Le Diègue, il paraît que tu t’es rendu seul hier sur les parcs de l’Île aux Oiseaux, c’est vrai ?

– C’est constant, je voulais observer le résultat du captage de naissain sur des tuiles.

– C’est bizarre, ajoute le gendarme, personne n’y va jamais seul. On dit que tu avais emporté des pioches et des barres de fer.

– Eh oui, c’est pour installer des cagettes de tuiles dans les crassats. Pourquoi ces questions ?

– Ces questions ? c’est parce qu’on a trouvé un homme mort dans ton parc. Il avait la tête défoncée à coup de barre de fer et tu étais le seul sur le parc hier soir. Voilà pourquoi.

– J’étais seul hier , mais je n’ai vu personne sur le parc. Antoine, tu me connais !

– Je connais tout le monde et personne en particulier. Allez, hop ! Je t’emmène à la prison, là-bas tu pourras réfléchir.

Le Diègue crie à Eugène Nonlabade :

– Patron je n’ai rien fait, préviens ma femme.

À l’annonce de la nouvelle de l’arrestation du Diègue, Le Grêlé est réapparu dans le bourg. Il dit partout qu’il connaît des informations « secrètes » qui prouvent que Le Diègue est coupable. Il ne veut pas en parler pour ne pas l’accabler. Il ajoute :

– Ce bon docteur Guillotin saura lui administrer la potion qu’il faut.

Marie et Adélaïde sont très inquiètes. Le Diègue, en prison, on ne sait pas ce qui s’est passé sur le parc. La victime est Joseph Casanove dit « Louis » un pêcheur de Gujan qui n’a rien à faire dans un parc à huîtres.

Le docteur Gustave Hameau a été appelé au chevet d’un dénommé Amédée Lescourre, parqueur de son état à La Teste. Amédée est gravement blessé. Il a reçu de nombreux coups de couteau au bras gauche et à la poitrine. Il a perdu beaucoup de sang. Il déclare avoir été attaqué dans la rue devant chez lui, mais il n’a pas vu ses assaillants dans le noir.

Le docteur Hameau a donné du laudanum à Amédée qui souffre en silence en laissant échapper quelquefois un geignement qui ressemble à un sanglot.

Le docteur désespère de sauver Amédée. Il a perdu beaucoup de sang et la lame du couteau est passée très près du cœur. Le pouls est à plus de 120 pulsations par minute et le corps est très faible.

À la femme qui reste prostrée à son chevet, il suggère de faire venir le curé de La Teste. Une fois prévenu, le prêtre accourt. Amédée est un bon paroissien toujours présent à la messe et aux processions… lorsque les marées le permettent.

Le docteur lui a glissé un mot pour dire que la vie d’Amédée ne tient plus qu’à un fil.

– Adishatz mon fils, te voilà bien mal en point. Si le seigneur t’a envoyé cette épreuve, tu dois l’accepter avec humilité et te soumettre à sa volonté. Voudrais-tu te confesser mon fils ?

Amédée a du mal à parler ; ses yeux semblent vouloir dire des milliers de choses, mais sa langue est rebelle à sa volonté.

– Mon père, j’ai … j’ai toujours été honnête. D’accord j’ai commis quelques larcins et quelques infidélités à ma femme mais il y a plus grave maintenant.

– Plus grave ? Que veux-tu dire mon fils ?

– Voilà, … heu, enfin,.. j’ai tué un homme, mon père !

– Confesse-toi mon fils. Tu as enfreint le cinquième commandement de la Bible « tu ne tueras point ».

Une ombre passe dans le regard d’Amédée, ses yeux se ferment, sa respiration est de plus en plus faible.

– Parle mon fils, tu dois parler et alors Dieu te pardonnera et pourra t’accueillir dans son paradis, sinon…

Amédée fait un ultime effort, quelques mots franchissent ses lèvres.

– Un pécheur de Gujan,… Il m’a attaqué, je me suis défendu, c’est moi qui l’ai tué… Le Diègue est innocent.

Il ferme alors les yeux et semble sombrer dans un de ces sommeils dont on ne revient jamais.

Le curé s’en retourne à l’église Saint-Vincent prier pour l’âme d’Amédée. Lié par le secret de la confession, il ne peut pas parler. Amédée mort, personne ne pourra disculper le Diègue. Les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables pour un simple curé de La Teste.

Le Maréchal des logis-chef fait pression sur le Diègue pour qu’il avoue. Il a interdit toute visite de sa femme pour le mettre mal à l’aise.

– Allons, Le Diègue, il n’y avait que toi qui es sorti par ce temps pourri. Avoue et cela sera pris en compte par le juge. Si tu avoues vite, tu pourras échapper à la guillotine.

– Mais Antoine, ce n’est pas moi, je suis innocent. Je n’ai vu personne ce soir-là.

– Tu sais, le Diègue, dans cette prison, je n’ai vu que des gens qui se disent innocents. Plus tu tardes à avouer plus tu aggraves ton cas. Appelle-moi dès que tu veux parler. D’ici là, tu ne verras âme qui vive, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes amis.

Marie est désespérée. Elle sait son Diègue incapable d’un tel acte. Son patron, Eugène Nonlabade est allé voir le brigadier pour permettre des visites mais le gendarme est resté intraitable.

En désespoir de cause, Marie se rend chez la comtesse d’Armaillé :

– Vous savez Madame la Comtesse, que mon mari est un brave homme. Vous avez été témoin dans le temps des vilenies qu’on a dit sur nous. Mon mari était prêt à témoigner en votre faveur pour vos droits à l’endiguement. Je suis désespérée, que puis-je faire ?

– Je comprends bien ma bonne Dame. J’en ai parlé à un ami qui est juge à Bordeaux. C’est une affaire dont on ne sait rien. Il n’y a pas de témoin, pas de mobile, votre mari était le seul présent sur les lieux du crime et il avait avec lui des barres de fer comme celles qui ont tué. On ne peut rien faire, hélas !

Marie a perdu tout espoir. Elle se rend à l’église Saint-Vincent prier pour la sauvegarde de l’âme du Diègue.

Lorsqu’elle entre dans l’église, le curé qui était en train de préparer des cierges à droite de la porte, rentre dans l’ombre pour ne pas être vu. Il sait qu’Amédée a tué Louis et que Le Diègue est innocent, mais il ne peut trahir le secret de la confession. Maintenant qu’Amédée est pratiquement à l’article de la mort, plus personne ne pourra disculper Le Diègue. Il finira la tête tranchée.

Dans la semaine, la santé d’Amédée s’aggrave encore. Il ne parle plus, il reste sans bouger sur le dos les yeux fermés. Il est donné pour mort.

Le Docteur Gustave Hameau continue de visiter régulièrement Amédée. Il est étonné de constater que le malade est toujours fiévreux et que son cœur bat à un rythme élevé. Dans la plupart des cas de fort saignement par coup de couteau, le malade est affaibli par les pertes de sang et s’éteint par ralentissement puis arrêt du métabolisme.

Le Docteur Hameau a conservé de nombreux écrits de son père. Il monte dans le grenier de la maison Caupos[1] où il vit, à la recherche de ces documents.

Il fait sombre dans ce grenier. Depuis la mort de son père, Jean Hameau, la poussière s’est accumulée sur les parchemins et les malles. À la lueur d’une bougie, il reconnaît le « Mémoire sur les virus » qui a été présenté en séance de l’Académie de Médecine de Paris le 14 avril 1850. Il redescend le document par le grand escalier en marbre et l’étudie le reste de la nuit. Au matin, il discute à voix haute avec son épouse :

– Mon père l’a écrit dans son « mémoire sur les virus », il existe de tous petits organismes invisibles à notre œil qui peuvent provoquer fièvres et infection comme la pellagre.

– Je ne sais mon ami, j’ignore tout de ces sujets, lui répond sa femme.

– Dans son mémoire, mon père rappelle « Le devoir le plus important du médecin, c’est de travailler, autant que possible, à la connaissance des maladies ».

– Qu’en déduisez-vous mon ami ?

– Je crois que si Amédée est toujours fiévreux au lieu d’être mort c’est qu’il a attrapé un « virus » à travers les coups de couteau qu’il a reçus. Je vais de ce pas y travailler.

Dans son mémoire, Jean Hameau préconise de combattre les virus par l’asepsie. Le Docteur Gustave Hameau se rend auprès d’Amédée et s’applique à nettoyer toutes ses plaies et le force à boire pour le réhydrater.

La santé d’Amédée, qu’on croyait perdu, se rétablit lentement.

Peu à peu, la fièvre tombe. Il retrouve l’usage de la parole. Le docteur Hameau le visite régulièrement et constate chaque jour les progrès du malade.

Julie, la femme d’Amédée, trouve son mari bien morose :

– Tu es bien triste Amédée.

– Ce n’est rien ma Julie, j’ai fait quelques mauvais cauchemars pendant ma maladie et je tente de les oublier mais je n’y parviens pas.

Le curé est revenu voir Amédée :

– Le Seigneur t’a accordé la vie alors que tous te croyaient mort. Tu dois maintenant avouer devant les hommes ce que tu as dit à Dieu dans le secret de la confession.

– J’ai dit quelque chose ? J’ai un peu perdu la mémoire, mon père. De quoi s’agit-il ?

– À moi, tu peux mentir, mais pas à Dieu ! Tu dois assumer les péchés que tu as commis sur cette terre pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Laisser un innocent payer de sa vie à ta place serait un second crime et encore plus grave. Tu es sûr d’être damné en enfer !

Amédée est torturé par sa conscience. Le jour, il profite de sa liberté, va boire des canons avec ses amis, vogue fièrement sur sa pinasse vers les parcs et hume le bon air du Bassin. La nuit, il est pourchassé par des diables rouges aux pieds fourchus, muni de barres de fer, qui veulent lui briser le crâne.

Il ne dort plus et sombre dans l’alcool. Les diables toujours plus nombreux le poursuivent dans ses délires éthyliques. Il ne se lave plus, ne se rase plus. Il traîne dans la rue pour ne pas rentrer chez lui. Il est devenu une épave gorgée de vin de Gujan.

Au bout d’une semaine de ce régime, Amédée se rend à la gendarmerie pour raconter son histoire :

– Voilà Antoine, j’étais sur mon parc. Plusieurs pêcheurs de Gujan sont venus me chercher des poux. Ils pensent que le Bassin est à eux et qu’on ne doit pas l’occuper avec des parcs à huîtres. Nous nous sommes battus ; le ton est monté. Le Louis s’est énervé, il m’a donné des coups de couteau. Il allait me tuer. Pour me défendre j’ai pris une barre de fer et, ma foi ,j’ai dû taper un peu fort car il est tombé au sol.

Ses amis se sont enfuis ne voulant pas être accusés. Dans un mauvais réflexe, sur le retour, j’ai laissé son corps sur les parcs de Nonlabade qui sont proches des miens. Je suis rentré tout seul malgré les graves blessures du couteau de Louis.

Le Diègue est libéré sur le champ par le maréchal des logis Antoine :

– Tu as mes excuses, mon Diègue, mais je dois faire appliquer la loi et tu étais le seul accusé.

Le Diègue s’en retourne sans répondre.

Quelques jours plus tard, le 16 juin 1862, c’est le conseil municipal de La Teste. La comtesse d’Armaillé viendra y exposer ses projets d’endiguement. Elle devra revenir le 13 septembre pour une très longue séance d’explication qui durera deux jours. Le conseil municipal ne conteste plus la réalité de l’accord de 1851 avec Alphand ; le témoignage du Diègue ne semble plus nécessaire. Les conseillers chicanent sur le bien-fondé de ses demandes, ils évoquent la baillette de 1550, l’ordonnance de Colbert de 1681 relative au Domaine maritime. Les discussions sont interminables.

Malgré tout, les conseillers municipaux considèrent la commune à l’abri des demandes de Mme d’Armaillé. Ils se sentent protégés par les avis défavorables émis par les ministères des Finances et de la Marine.

Célestine d’Armaillé ne ménage pas ses voyages à Bordeaux pour faire avancer ses affaires. Son notaire de Bordeaux l’a alertée sur le fait qu’il serait vain d’obtenir un accord de la commune de La Teste si l’administration des ministères ne se prononçait pas favorablement à sa requête :

– Que puis-je faire, M. le Notaire, face à cette hydre à mille têtes qu’est l’administration de l’Empire avec ses ministres, ses courtisans et ses nombreux ronds de cuir ? Mon mari y a laissé sa tête et sa santé !

– Si je puis me permettre, Madame la Comtesse, il faut attaquer le monstre par son talon d’Achille : les potentats locaux avides de reconnaissance et de revanche sur leurs collègues Parisiens

– Mais encore, M. le Notaire ?

– Eh bien, Madame, je sais par mon épouse qui fréquente quelque cercles de bienfaisance de Bordeaux que nous avons un nouveau préfet de Gironde, M de Bouville depuis juillet 1863. Je sais également qu’il rêve de causes qui lui permettent de se pousser du col.

– Et comment approcher ce Monsieur ?

– Mon épouse pourrait certainement organiser une rencontre lors d’un thé mondain.

– Je m’en remets à vous, cher ami.

Louis Grossin de Bouville n’est dénué ni d’ambition ni de talents. En 1848, il a fondé le quotidien Le Pays, favorable au Bonapartisme et en assure la gérance et la rédaction en chef en 1850 et 1851. À l’instauration du Second Empire, il entre dans l’administration comme préfet puis se retrouve en Gironde.

Dès le premier regard, il a tout de suite identifié Célestine d’Armaillé comme un trophée à ajouter à sa collection de conquêtes féminines. Lorsqu’elle lui présente sa requête avec forces sourires et minauderies, il fait mine de passer pour un austère représentant de l’Empire :

– J’entends bien Madame, que votre mari avait obtenu toutes assurances en 1851 et qu’il a même abandonné ses prétentions à toute indemnisation sur d’autres sujets pour avoir ce droit d’endiguement. Cependant ce n’est certainement pas le fait du hasard si les ministères des Finances et de la Marine sont là contre. D’autant plus qu’il y a également un décret de l’Impératrice de 1859 qui classe irrévocablement vos terres dans le Domaine public.

L’affaire me paraît mal engagée.

La Comtesse est un peu dépitée de ce discours, d’autant plus décourageant, qu’il est solidement étayé.

Elle s’en ouvre à son beau-frère Louis de Galard qui semble désormais plus intéressé par lui prendre les mains et lui glisser des baisers dans le cou que par le fond de ses affaires de La Teste :

– Mais enfin, Monsieur mon beau-frère, cessez ces minauderies, on pourrait nous surprendre, vous ne m’écoutez pas.

– Non seulement je vous écoute mais je bois littéralement les paroles qui sortent d’une aussi jolie bouche. Que ne puis-je l’embrasser ?

– Cessez mon ami. Parlons affaires voyez-vous ! Ce M. de Bouville peut-il nous être utile ?

– Je ne sais madame, vous l’avez rencontré dans un salon avec moult assistance. Peut-être pourriez-vous le revoir en privé dans son hôtel de Saige, siège de la Préfecture ?

– Je vais y songer.

Je dois de ce pas me rendre à la gare Saint-Jean pour regagner mon chalet d’Arcachon. Tout le monde se plaint de l’incommodité générale de cette gare. Le bâtiment du départ n’est accessible que par la rue des Terres-de-Bordes qui est toujours encombrée.

Ayant fait parvenir une missive parfumée par porteur au Préfet, M. de Bouville, la Comtesse se voit invitée à déjeuner à l’hôtel de Saige.

Lorsque le laquais lui donne l’entrant dans un salon attenant à son bureau, elle le reconnaît à peine. Ce n’est plus le serviteur de l’état rigide et glacial, mais un homme avenant ayant fait quelques frais de toilette : justaucorps chiné de fils d’or, culotte de peau qui souligne une certaine musculature, bottes « Souvarov » avec retroussis jaune verni. Il semble même flotter une odeur subtile de parfums.

– Chère Madame, j’ai étudié votre affaire, qui est assez complexe. Seuls des efforts importants et une grande implication permettraient de la faire progresser.

– Une grande implication, dites-vous ? De quelle nature ?

– Mais ma chère, de la nature que vous savez !

M. de Bourville se tient très près d’elle sur le canapé et lui glisse des baisers dans le cou.

– Retenez-vous, mon ami, est-ce donc si compliqué ?

– C’est extrêmement compliqué, dit-il en la renversant sur le canapé.

Comme dit la fable : « point n’est besoin de conter les détails » …

Après un instant, la Comtesse remet de l’ordre à ses vêtements et ses cheveux ; ce Monsieur s’est avéré beaucoup plus fougueux que feu son mari.

– Maintenant, cher ami, où en sommes-nous ?

– Je pense qu’il serait utile que nous puissions régulièrement faire le point sur le dossier vous et moi. Je m’en vais de ce pas m’entretenir avec un excellent ami au ministère des Finances.

À son beau-frère qui lui demandait des nouvelles de son entretien avec le Préfet, elle répond :

– L’instruction du dossier me semble bien engagée. Cependant comme dans certains jeux de cartes, il faut payer pour voir !

Remarque qui laissa Louis de Galard perplexe et songeur.

La fin de l’année 1864 est l’occasion de nombreuses séances de « mises au point » entre à la Comtesse et M. de Bouville. Enfin en décembre, il lui annonce :

– Grâce à mon ami du ministère des Finances, nous avons rassemblé tous les éléments nécessaires pour répondre favorablement à une demande de votre part concernant vos droits à l’endiguement.

– Vous m’en voyez ravie. Je vais de ce pas mettre mon notaire à la tâche pour vous faire parvenir cette requête.

Le 27 janvier 1865, Mme d’Armaillé écrit au préfet M, de Bourville une requête solidement argumentée pour retrouver son droit à l’endiguement des Prés Salés Est.

Le 4 février 1865, M. de Bouville écrit au ministre des Finances dans les termes suivants.

« Par suite des réclamations « pressantes », « nombreuses » et « itératives » de Mme d’Armaillé, je me suis livré à une étude approfondie du dossier et j’ai tiré de ce travail une opinion contraire à celle du Secrétaire général de la Préfecture et du Directeur des Domaines ».

L’administration faisant encore preuve d’une diligence extraordinaire, le 17 juin 1865, un avis favorable est donné par le directeur de l’Enregistrement des domaines et du timbre.

De mémoire de Bordelais, on n’a jamais vu l’administration impériale répondre aussi vite à la requête d’un particulier.

Par reconnaissance du service rendu, pour convenance personnelle, ou simplement par la force de l’habitude, la Comtesse continuera régulièrement ses séances de « mises au point » avec M. de Bouville.

Enfin, le 15 septembre 1865, Le conseil municipal de la Teste reconnaît que Mme la comtesse d’Armaillé est propriétaire des Prés Salés Est de la commune de La Teste.

Il donne mission à M. Cameleyre de prendre en charge le bornage de la propriété de la Comtesse.

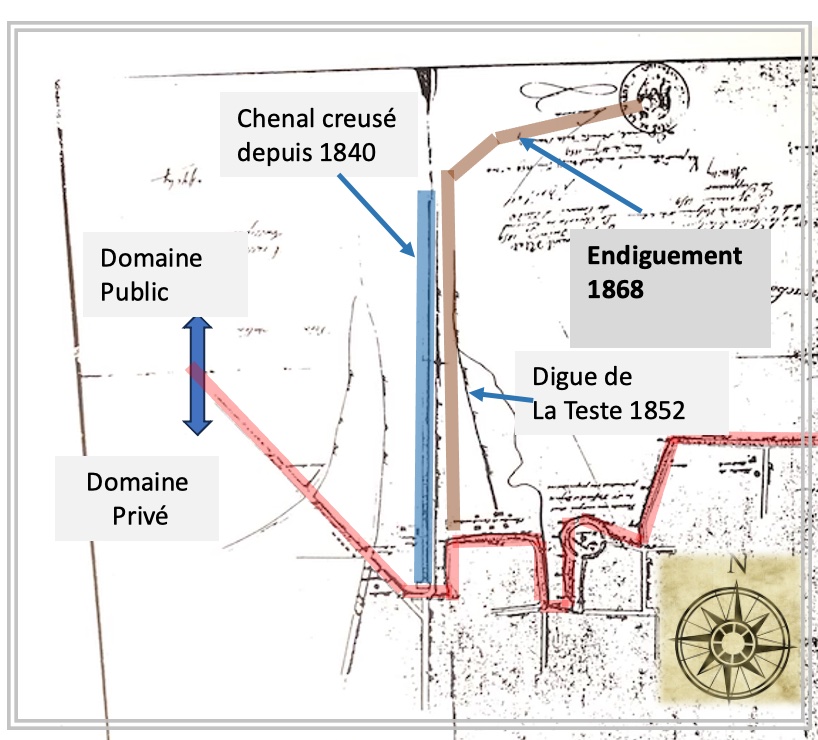

En 1866, les bornes de délimitation de la propriété posées en 1836 seront recherchées puis l’endiguement réalisé en 1868. À partir de ce moment, toute la zone des Prés Salés Est ne sera plus couverte par la marée haute. Cette zone deviendra un polder isolé du flux des eaux.

En ce mois de septembre 1865, la Comtesse peut se réjouir à juste titre de cette victoire que son défunt mari aurait voulu connaître. Elle ne s’est épargné aucun effort pour y parvenir.

En 1865, le Diègue a continué à travailler au développement des parcs à huîtres d’Eugène Nonlabade.

La loi Guizot de 1833 avait institué le Brevet élémentaire qui permet d’enseigner dans les écoles élémentaires de la nation. Il faut avoir seize ans pour se présenter. Jules, le fils du Diègue et de Marie s’est présenté dès l’âge requis en 1862. Il l’a réussi brillamment.

Ses grands-parents, résiniers, et ses parents, sans instruction, sont particulièrement fiers que Jules puisse devenir instituteur. Une carrière de fonctionnaire s’ouvre devant lui. Il recevra salaire puis pension sans s’inquiéter des lendemains. Il sera reconnu comme notable avec le maire et le curé dans les villages où il exercera.

Mais, il a une discussion soutenue avec Le Diègue, son père.

Il explique à ses parents qu’il ne se destine pas à cette carrière. Il préfère le monde des affaires. Il a rencontré, au lycée de Bordeaux, un camarade qui s’apprête à entrer au service de la famille Johnston, négociants en vin.

– Regarde, Jules, ta mère et moi n’avons aucune instruction. Aujourd’hui je m’entends bien avec mon patron Nonlabade, mais le vent peut tourner. Je me suis trouvé à la rue quand le comte d’Armaillé m’a cherché des ennuis.

Toi maintenant, tu peux avoir un travail et une paie assurés. Tu seras assis derrière ton bureau dans ta classe avec tes élèves. Tu n’auras pas à sortir avec la marée par tous les temps ou aller à l’usine de résine ou à la corderie.

– Oui mon père, je vous comprends. Mais, je veux voir des choses différentes. L’activité de Nathaniel Johnston & Fils s’étend à l’Angleterre, à l’Amérique du Nord et du Sud, au Canada et à la Russie. Ses chais s’étendent sur 15 000 m2, peuvent contenir 25 000 barriques et 2 millions de bouteilles. Je crois qu’en travaillant là-bas, je verrai des choses différentes de la vie à La Teste.

– Tu es aventureux mon fils. Finalement quand j’ai quitté mon Aragon natal, c’était aussi un saut dans l’inconnu. Va mon fils !

Ce que Jules ne dit pas à son père, c’est qu’il est amoureux de Fannie Georgina Johnston. Elle est née en 1846 ; ils ont pratiquement le même âge.

Il travaillait dans les chais de la famille, quai des Chartrons lorsqu’il a aperçu une demoiselle en difficulté avec son cheval. Un magnifique Alezan effrayé par un bruit de barrique se cabre et roule des yeux. La demoiselle tente de le maîtriser en tirant sur la longe mais elle dérape sur le sol glissant. Le cheval devenu fou se rue vers la lumière du grand portail. La demoiselle est jetée sur le sol, sa tête heurte une barrique de vin . Elle est traînée inconsciente par le cheval qui frémit des naseaux et se met au galop.

N’écoutant que son courage, Jules saisit le licol et pèse de tout son poids sur la tête du cheval qui est forcé de s’arrêter.

La demoiselle inconsciente est emportée dans ses bras par son frère Harry Scott. Celui-ci gratifie Jules d’un rapide « merci » avant de disparaître dans les appartements de la famille.

Quelques ecchymoses sans gravité seront les seules conséquences de cet incident.

Fannie Georgina se rétablit rapidement et demande à rencontrer son sauveur. Dès le premier regard, Jules est subjugué par Fannie. Son sourire, ses yeux rieurs, ses pommettes, sa démarche d’elfe descendue de l’Olympe, tout en elle le séduit.

Elle ne semble pas totalement insensible au charme de ce jeune homme courageux. Retirant ses gants de pécari, elle lui tend une main droite qu’il serre délicatement. Un baise-main serait certainement trop osé.

À compter de ce jour, Fannie visite régulièrement les chais du quai des Chartrons. Quelquefois, elle échange quelques mots avec Jules. Ils discutent des expéditions en cours.

Fannie rêve de s’installer aux Amériques où sa famille expédie des excellents « vin claret de Bordeaux ». Elle a fait part de ce rêve à Jules.

Celui-ci se voit déjà franchir l’océan avec un navire chargé de barriques à l’enseigne « Nathaniel Johnston & Fils ». Il parcourt fièrement le pont du navire, faisant face aux embruns, le regard tourné vers l’ouest où l’attendent les plus grandes aventures. Là-bas, au côté de Fannie, ils inonderaient le Nouveau Monde des vins de Bordeaux et, qui sait, ils finiraient par s’unir pour une vie commune dans une magnifique résidence de la Nouvelle Angleterre.

– Et qui est le client de ce lot de Ducru-Beaucaillou ? demande Fannie.

Rappelé à la dure réalité, Jules descend de ses rêves.

– Je crois qu’il s’agit de notre courtier de Paris; je cours vérifier dans les registres mademoiselle Fannie.

Émile, le second fils du Diègue, n’est pas intéressé par les études. Il est passionné par les machines à vapeur. À douze ans, certificat d’étude en poche, il est entré comme apprenti à la Compagnie du Midi. Installé à la gare Saint-Jean de Bordeaux, il entretient avec amour les locomotives qui sillonnent les lignes vers La Teste et vers Cette[3].

À la foire de la Saint-Martin, il a rencontré Jeannette. André, le père de Jeannette travaille sur le chantier de construction de tillolles, Dubourdieu [4] à Gujan. Il discute souvent avec Émile des machines à vapeur des locomotives. André et Émile ont dessiné des plans pour tenter de mettre une machine à vapeur sur une pinasse. Où mettre le moteur ? Quel poids fait-il ? Comment renforcer la coque ? Autant de questions qu’ils partagent avec passion.

Au grand dam de Jeannette, Émile passe beaucoup de temps avec André :

– Dis donc mon Émile, c’est moi que tu viens voir ou plutôt mon père ? lui demande Jeannette.

– C’est bien toi, ma Jeannette ! Mais nous avons des discussions très prenantes avec ton père sur les machines à vapeur. C’est quand même mieux que je m’entende bien avec mon futur beau-père plutôt que d’être fâchés.

– C’est sûr, mon bon Émile, mais moi vos histoires de mécanique, j’en ai peu d’usage. Ce que je veux, c’est te voir toi quand tu es là !

Émile continue d’expliquer à André :

– Mon père, Le Diègue est monté sur le vapeur « Le Chamois » de Victor Coste en 1860. Il m’a raconté que c’est un magnifique navire en fer de 33 m de long et 4,40 m de large. Le tirant d’eau en charge de 1,65 m. Les grandes roues à aubes sont actionnées par deux énormes machines de 25 CV chacune !

– 50 CV au total, c’est une puissance colossale ! s’étonne André.

– Mon père m’a raconté que c’est une sensation extraordinaire de franchir les vagues avec ces merveilles de mécanique.

Il dit qu’on pourrait arriver sur les parcs en trente minutes sans être fatigués par une ou deux heures à ramer contre le vent et le courant.

– D’accord, dit André ; mais il faudrait des bateaux plus larges et plus solides pour porter le moteur, la transmission et le réservoir. Je vais en parler à un jeune homme de ton âge que j’ai rencontré à La Teste. Il s’appelle Auguste Bert et il a quelques idées sur la question.

En cette année de 1865, Marie et Le Diègue ont déménagé. Ils habitent une maison basse de la rue du Port tout près de la Barrière de passage du train. Il y a une marquise devant avec de poteaux en fonte et un petit jardin à l’arrière. Marie est près de l’auberge où elle travaille et Le Diègue est à quelques pas du port.

Les déjeuners familiaux du dimanche sont très animés quand Jules et Émile sont à la maison de la rue du port. Jules raconte ses aventures dans le commerce du vin de la famille Johnston et ses exportations de barriques de Bordeaux dans le Monde entier. Émile est intarissable sur les machines à vapeur qu’il veut maintenant installer sur des bateaux. Le Diègue qui a maintenant 45 ans sent que l’âge commence à avoir prise sur sa force et son agilité. Cependant, son esprit reste vif et il cherche toujours à apprendre de nouvelles choses. Marie est le bras droit d’Adélaïde dans l’auberge du port qui marche bien grâce aux nouvelles activités apportées par Arcachon tout proche.

Le ciel de la famille est bleu et sans nuages.

Du coté de Cazaux, Le Grêlé ronge son frein en attendant que son fils Adalbert qu’on appelle « fàcia d’anjot mes còr de demòni » (face d’ange mais cœur de démon) puisse lui prêter main forte pour le venger des humiliations du passé et répandre le malheur autour de lui.

[1] Maison Caupos : actuellement « La Biblio » de La Teste ». Maison de l’ancien maire Jean Fleury dont Jean Hameau avait épousé la fille.

[3] « Cette » était l’orthographe de l’époque du nom de la ville de Sète au bord de l’étang de Thau.

[4] Tillolle est le nom qu’on donnait aussi aux pinassottes à rames et voile.

Revenir au Chapitre 1 – 1840 , Le Chenal

Revenir au chapitre 2 – Le 7 juillet 1841

Revenir au chapitre 3 – La route de La teste à Eyrac

Revenir au chapitre 4 – Le Gran Malhour

Revenir au chapitre 5 – La digue de La Teste

Revenir au chapitre 6 – La fin du Comte

Revenir au chapitre 7 – Les Gravettes