————–

À travers l’histoire d’une famille anonyme, témoin de son temps, ces chroniques racontent l’évolution du quartier du Canalot à La Teste-de-Buch depuis sa formation en 1840 à nos jours.

————-

Résumé des épisodes précédents.

Diego dit « Le Diègue » est venu de son Espagne natale chercher fortune à la Teste. Il a travaillé au chantier de la Gare de la Teste et rencontré Adolphe Alphand et d’autre personnages de l’époque. Il est secrètement amoureux de Marie qu’il a arrachée aux griffes d’un escroc « Le grêlé ».

—————————————–

Certes le chemin de fer est bien arrivé à La Teste le 7 juillet 1841 mais les voyageurs ne sont pas au bout de leur peine en descendant du train.

Pour se rendre aux établissements de bain de mer chez Legallais, Gaillard ou autres établissements d’Arcachon, ils ont deux solutions.

Les plus téméraires, si la marée est propice et que le vent est assoupi, s’embarquent sur des pinasses. Les plus prudents choisissent la voiture à chevaux.

Un soir à l’auberge, Le Diègue a pu discuter avec un entrepreneur bordelais qui revenait d’Eyrac et lui a conté comment il avait utilisé à ses risques et périls ces deux moyens de transport.

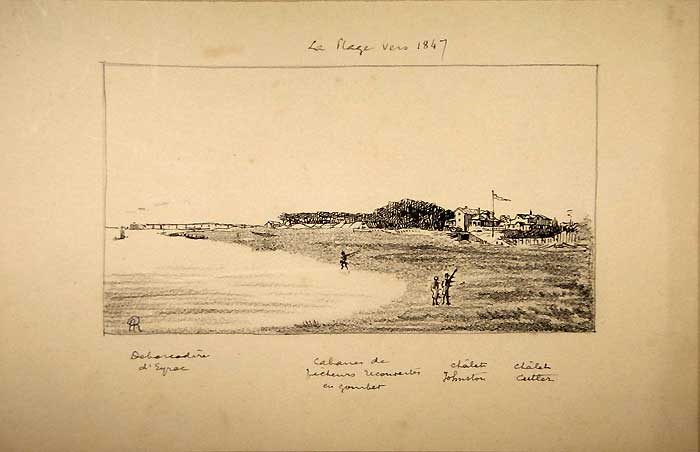

Cet entrepreneur vient souvent à La Teste. Quelques riches négociants bordelais, conseillés par d’habiles notaires, ont acquis des terrains à Eyrac. Ils souhaitent y faire construire des villas d’été. Cet entrepreneur vient alors sur place pour évaluer le coût de construction d’une villa ou d’un chalet dans ces terres quasi sauvages.

Il vient souvent dans le lotissement foncier réalisé par Jean Baptiste Marsillon Lalesque et ses trois fils sur leur vaste parcelle de Bos.

La première fois qu’il est venu, le ciel étant bleu et la marée favorable, il s’est essayé au trajet par voie de mer. Ce moyen semblait commode car à la descente du train il échappait au maelstrom des cochers et des rabatteurs de tous poils qui tentaient de l’embarquer, pratiquement de force, dans une voiture à chevaux.

Arrivé sur ce qui tient lieu de quai mais qui est en réalité l’endroit où la vase rencontre le chemin, une robuste Testerine l’a hissé sur son dos pour le porter, sans qu’il ait à salir ses guêtres vers une sorte d’embarcation à fond plat qu’on appelle ici une « pinasse ».

La dite testerine est une batelière du cru, elle arbore fièrement jambes nues, pantalons bouffants et coiffe à bords relevés sur l’avant. Elle l’a déposé délicatement dans le bateau puis lui a apporté ses bagages. La passagère suivante est une élégante bordelaise coiffée d’un grand chapeau à dentelle et vêtue d’une robe à volants fleuris. Elle refuse de grimper sur le dos de la brave dame qui doit alors la porter dans ses bras comme un gros bébé. Bien entendu la robe froissée et le chapeau cabossé sont des sources de cris et récriminations.

Les pinasses sont des barques non pontées de vingt-sept à trente-cinq pieds environ. Elles sont montées entièrement en pin de la forêt de La Teste. Chaque artisan à ses propres gabarits ; il n’y a pas deux pinasses pareilles.

Une fois les diverses cargaisons déposées à bord, ces accortes dames s’attellent à la rame pour parcourir le chenal du port sur plus d’un quart de lieue. Ensuite le chenal de la Chanelette permet d’aborder enfin sur les rivages d’Arcachon. Il n’est pas dit que des embruns ou de l’eau soulevée par les rames ne viennent arroser les robes et les chapeaux. C’est l’occasion d’autant de cris de douleurs voire de manifestations de mécontentement.

Notre entrepreneur reprend pied sur la berge de l’Esguillon. Ses chaussures ont été trempées par l’eau stagnante au fond du bateau. La robuste batelière lui réclame un franc qu’il règle sans barguigner. Pour les trois Bordelais et leur valise, le paiement exigé de 4 francs donne lieu à d’âpres négociations.

« Je me suis juré d’éviter à tout prix ce transport maritime à l’avenir », déclare l’entrepreneur. Lors de mon dernier voyage, le mois dernier, j’ai résolu de me rendre à l’Esguillon par la route.

À l’arrivée du train, la place de la gare se trouve embouteillée par les voitures des cochers les plus connus, Cazobon, Lestout, Seguin et Borie. L’embouteillage est encore plus confus à cause des coches des hôtels qui conduisent les voyageurs vers Arcachon. On doit même hisser les clients sur des impériales fixées sur le toit de façon à emmener seize voyageurs qui partent une demi-heure après l’arrivée des trains. Chacun des cochers fait assaut d’initiatives pour attirer les faveurs des visiteurs.

Les voyageurs s’entassent à six ou neuf dans une voiture fort peu moelleuse. Le surplus allant sur l’impériale. À la sortie du bourg, à marée basse, nous sommes entrés dans une vaste et fangeuse prairie appelée « prés salés ». Le cocher prend bien garde à ne pas s’écarter du chemin qui est indiqué par des ornières creusées en précipices dans une fange noire. À force de coups de fouet et de jurons énergiques, le conducteur parvient à arracher la voiture des boues.

Inutile de vous dire qu’à l’intérieur nous sommes secoués comme des pruniers. Les voyageurs sur l’impériale doivent se cramponner pour ne pas être jetés à terre. Après une demi-heure de ce régime, on aborde une zone de dunes et de sables mouvants. Les essieux s’enfoncent dans le sable ; les chevaux ahanent et quelquefois, il faut que les voyageurs descendent pour alléger la voiture, voire la pousser. Enfin on traverse un petit bois de pins avant d’arriver aux établissements de bains. Les hôtes nous accueillent comme si nous avions traversé des contrées sauvages. Heureusement on trouve dans ces établissements, le confort douillet et l’abri du vent, des embruns et des projections de boues noirâtres.

L’entrepreneur poursuit :

« Ces conditions procurent mauvaise réputation aux transports de la Teste à Arcachon. Les voyageurs les racontent à leurs amis de Bordeaux et de Paris, comme une sorte de purgatoire ou de cauchemar comme on peut en vivre dans les terres lointaines d’Afrique ou des Amériques »

Les autorités, poussées par les commerçants inquiets de cet état de fait, ont décidé de construire une véritable route de la Teste à Eyrac.

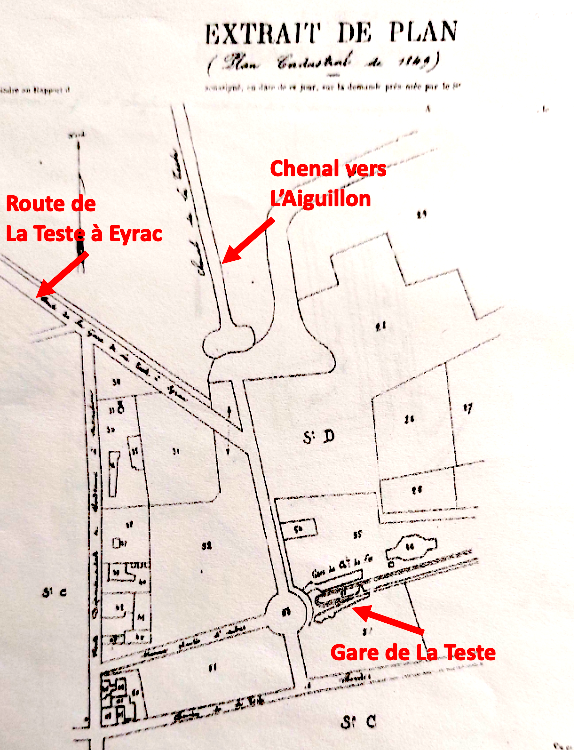

Deux partis s’affrontent : Jean Clément Soulié le maire de la Teste préfère un chemin tout droit qui va directement du port de la Teste au quartier d l’Esguillon et Adolphe Alphand arguant des difficultés que représenterait la construction et l’entretien d’un chemin au milieu des Prés salés préconise une élégante courbe qui longe le rivage au départ de la Teste puis aborde un grand virage à droite pour atterrir à la future jetée d’Eyrac.

Le Diègue est maintenant un proche de Adolphe Alphand l’ingénieur des ponts et chaussées depuis qu’ils ont travaillé ensemble à finaliser le chantier de l’arrivée du train à La Teste.

Alphand, qui est ingénieur, lui montre ses calculs qui établissent le bien-fondé de son approche.

Le Diègue qui sait juste lire, écrire et compter est impressionné par ces pages de signes cabalistiques incompréhensibles. Il perçoit qu’il existe un monde inaccessible pour lui où des gens comme Alphand peuvent pratiquer une sorte de magie qui traduit la réalité du monde, les Prés salés et les rivages dans un univers parallèle ou il est représenté par des signes cabalistiques

Il devine qu’il s’agit d’un monde mystérieux où l’esprit l’emporterait sur la matière. Il se promet que ses enfants, s’il en a, pourront accéder à ces mondes de connaissance.

Quand il pense à des potentiels descendants, malgré lui, il voit l’image de Marie et son cœur se serre sans qu’il ne sache pourquoi.

Poussé par sa soif de nouvelles connaissances, il passe un maximum de temps avec Adolphe Alphand qui continue ses dessins de la route de la Teste à Eyrac.

Pour conforter de visu ses idées de tracé de la future route, Alphand propose à Le Diègue de se rendre sur place. Au bout du chemin du port, ils prennent à gauche le vieux chemin du Hourquet qui traverse les Prés salés vers l’ouest.

Justement un carrosse est embourbé et le cocher tente de le dégager du fossé. A l’intérieur le marquis de Castéja et le comte d’Armaillé sont venus visiter les lieux avec le notaire pour inspecter les terrains que le comte envisageait d’acquérir. Ils reconnurent Alphand :

– Bonjour Monsieur l’ingénieur des ponts et chaussées le salua le Marquis, je vous présente M. le comte Germain de La Forest d’Armaillé qui envisage d’acquérir ces excellents terrains des prés salés qui vont du bourg de l’Esguillon jusqu’au droit du moulin du Prèz. Je n’ai que de ennuis et frais de justice depuis que j’ai acquis ces terrains. J’envisage de m’en dessaisir car je suis fourbu des différends avec le Maire du bourg et les habitants qui pillent sans vergogne mes terrains en engrais, sables et bons herbages.

– Diable, s’écria Alphand, le tribunal de Bordeaux a reconnu votre propriété en 1839 et vous avez tous arguments pour faire respecter votre bon droit.

– Certes mais c’est assez pour le vieil homme que je suis. Vous n’oubliez pas que le précèdent maire de La Teste, Jean Fleury, a fait creuser au beau milieu de ma propriété et sans aucun accord de ma part, un chenal pour relier la future gare de la Teste aux rivages de l’Esguillon. Je n’en puis plus de ces chicaneries. Le comte d’Armaillé ici présent pourra tirer avantage de la bonne route que vous allez construire. Elle fera foi d’endiguement et permettra au comte de faire valoir ses droits.

Le Diègue essaye de suivre la conversation, mais il ne comprend pas pourquoi quand un terrain est endigué, les habitants n’ont plus le droit d’y prendre de l’engrais et de l’herbe alors qu’avant ils en avaient le droit.

Alphand lui a expliqué que tout cela était chicaneries de justice et d’avocats qui duraient depuis 1550. Les habitants de La Teste se soucient peu de ces subtilités et continuent d’aller dans ces terrains qu’ils considèrent au fond comme leur appartenant.

– Je vous promets de tirer au clair ces galimatias juridiques, déclare alors Alphand au comte d’Armaillé.

Il tiendra promesse quelques années plus tard en mai 1851 en signant pour le compte de l’état un accord qui a pour objet d’éteindre le contentieux.

Dès l’automne dernier en 1844, Alphand avait déjà commencé à construire la jetée d’Eyrac. Il projetait que ce point serait l’aboutissement de la route qui partirait de la Teste à travers les prés salés.

Cette jetée avait également pour objectif de faciliter le négoce maritime avec la péninsule Ibérique à partir d’Arcachon.

Afin de disposer des terrains nécessaires à la construction de la jetée, l’état avait acquis des parcelles auprès de François Legallais. Celui-ci ayant des difficultés financières dans l’exploitation de son hôtel, il s’était résolu à vendre peu à peu son patrimoine forestier.

Alphand a décidé de construire une jetée entièrement en bois. Il a expliqué à Le Diègue :

– J’ai prévu de faire une structure simple avec des soubassements en X comme on en voit souvent en Normandie. Le tablier sera simplement en planches de pin sur des bastaings. Je ne suis pas certain que cette jetée me survive mais j’ai peu de temps et de budget. Je veux surtout me consacrer à tracer une belle route qui vienne de la Teste et permette aux voyageurs qui descendent du train d’arriver confortablement dans le quartier du Moueng et de l’Aiguillon.

La jetée sera terminée en fin d’année 1844. Alphand peut se consacrer sereinement au difficile tracé du chemin « voie royale » qui viendra de La Teste.

Les travaux de la route d’Eyrac sont lancés. L’avis d’Alphand l’a emporté et le tracé va suivre la courbe élégante qu’il a tracé sur ses plans. Au lieu de traverser les prés salés d’un trait, elle va longer la limite du rivage de la Teste sur une longue ligne droite vers l’Ouest puis s’infléchir vers le nord pour rejoindre la jetée d’Eyrac. Le Diègue qui a la pleine confiance d’Alphand est chargé du délicat travail de planter les jalons qui vont délimiter le tracé. Il l’assiste à reporter le plan sur le terrain boueux et accidenté. Il s’agit entre autres, de ménager une sorte de pont pour que la craste douce et la craste du Menant qui viennent du bourg, puissent s’écouler librement vers les prés salés puis le bassin.

Après avoir reporté le jalonnement du plan sur le terrain, vient l’empierrement puis la réalisation de la chaussée. Le comte d’Armaillé, qui a maintenant acquis ces prés salés, passe souvent accompagné de sa femme et de son jeune fils pour surveiller les travaux. Il apprécie en connaisseur le travail de Diégo comme chef d’équipe :

– Je vois que vous menez tambour battant l’avancement de ce chantier dans cet environnement difficile de marécages. Vous savez que nous avons également acquis les prés salés est au nord du moulin de Prés. Nous avons de grandes ambitions pour ce port de la Teste. Nous aimerions y installer des bassins à poissons. Il nous faudrait un homme comme vous pour mener à bien tous ces travaux.

– Monsieur le Comte, vous savez que je cherche à me rendre utile. Si je suis honnêtement payé, je suis toujours volontaire.

L’avenir nous montrera que le comte, Alphand et Le Diègue vont travailler ensemble pour aménager le quartier du port de La Teste.

Revenir au chapitre 1 – 1840 , Le Chenal

Revenir au chapitre 2 – Le 7 juillet 1841