Faux aristocrate mais véritable escroc rivalisant d’imagination pour dépouiller ses victimes, ses nombreux stratagèmes firent la Une des plus grands journaux de l’entre-deux-guerres.

Joseph Eugène Clément Passal, dit le « marquis de Champaubert », est un aventurier français né le 29 septembre 1892 à Saint-Denis (Seine), et mort le 2 octobre 1929.

1911 – Passal est professeur dans un skating bordelais

Clément Passal est professeur dans un skating bordelais; il est l’ami d’une jeune et jolie femme, Marguerite d’Orsel, véritable virtuose du patin, qu’il dit avoir épousée dans les Basses-Pyrénées.

Il passe toute une saison à Bordeaux et, par son habileté, réussit à être introduit dans un grand nombre de familles de l’aristocratie des Chartrons.

En 1913, il quitte Bordeaux pour Paris.

L’Ouest-Éclair, Emmanuel Desgrées du Lou, (1867-1933). Directeur de publication, 2 octobre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647781d/f2.item.r=passal%20fourniture%20wagon%201916.zoom#

En 1912, après avoir été exempté de service militaire par le conseil de révision du 10ème arrondissement de Paris, il se fait réformer frauduleusement en 1914 et ne participe pas à la Première Guerre mondiale.

Une fabrique de matériel roulant à Facture-Biganos

À la suite de l’enquête ouverte dans le Bordelais, concernant une escroquerie commise à Facture-Biganos, il est établi que la fabrique de matériel roulant est installée vers le milieu de l’année 1919 à Facture-Biganos sous le véritable nom de l’escroc Clément Passal.

Comme le manque de wagons se fait alors particulièrement sentir, Clément Passal achète, à Tours au cours du vieux matériel, et fait fabriquer, plutôt mal que bien, des wagons qu’il vend à raison de 8 à 10 000 francs pièce.

Comme il en a livré 24, de nouvelles commandes affluent : vingt-six clients demandent bientôt 40 wagons pour lesquels ils versent 240 000 francs d’avance.

Dès qu’il est en possession de cette somme, Clément Passal, qui habite avec une amie l’Hôtel Terminus à Facture-Biganos, disparait.

Dès qu’il est en possession de cette somme, Clément Passal, qui habite avec une amie l’Hôtel Terminus à Facture-Biganos, disparait.

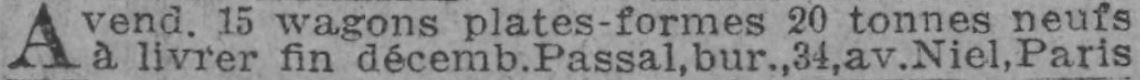

L’escroc est alors marié[1] depuis 1912 avec Georgette Valentine Antonia Misery 1894-1979, fille de Charles Gustave Misery, ingénieur résidant à Deuil-la-Barre (Seine-et-Oise). Cette union n’empêche pas Clément Passal de vivre maritalement, à Facture-Biganos, avec une jeune femme brune, Denise Delorme, née à Paris et connue sous le nom de Loulou.

[1] – Mariage dissous par jugement du 7 juillet 1926 par le tribunal civil de Rouen. Georgette se remarie le 24 septembre 1932 avec Eugène Bouron †, puis le 25 janvier 1947 avec Joseph Gassler †. Geneanet

L’Ouest-Éclair du 8 octobre 1924

La Bourboule, été 1920, professeur de danse

En 1917, j’étais une midinette très connue dans les établissements de nuit, notamment « Au Canari », bar d’un music-hall du faubourg Montmartre, chaque soir, jusqu’au 31 juillet, je viens danser dans cet établissement. Un jour, dans le métro, je vois un jeune homme très brun, très bien, qui me regardait ; je le regarde aussi. Nous ne fîmes que cela, tout le long du parcours. Il descendit à l’Opéra ; moi je continuai. Nous ne nous étions pas dit un mot. Eh ! bien, vous allez voir : le soir du même jour, je monte dans un tramway, place de la Madeleine, et qui est-ce que je retrouve ? Mon compagnon de route de midi ! Cette fois, nous avons fait connaissance. La destinée, quoi !

Depuis l’époque de la réouverture du bar, le 15 septembre, on n’a pas revu la jeune femme. C’est ainsi que Marie-Louise Noirait, va être attachée à Clément Passal comme son ombre…

À cette époque, seul de la corporation de professeurs de danse dans la station, le « couple », Passal alias Henry de Vaudrey et sa maîtresse, a une nombreuse clientèle et réalise un bénéfice de 40 000 francs, dit-on, tant au Casino qu’à l’hôtel Briston où il a loué une salle.

Les affaires se gâtent en fin de saison : un jeune homme très brun, à œil de verre, nommé Thibertin, et dit Bertin le Borgne, est engagé par de Vaudrey pour le seconder ; et en plein Casino la belle Gisèle, dans un match de boxe qui ne figure pas au programme, l’envoie sur le parquet d’un swing magistral. À la suite de cet incident, le professeur de danse voit sa clientèle diminuer peu à peu : les mères de famille ne se soucient pas que la belle Gisèle puisse enseigner ainsi le noble art à leurs filles.

En quittant La Bourboule, le couple déclare qu’il se rend à Néris-les-Bains où il a un engagement au Casino ; on l’y trouve en 1922. C’est là qu’il se fait adresser sa correspondance, poste restante. Bertin accompagne ses amis à Néris.

Au mois d’octobre1922, le couple va à Montluçon où il ouvre un nouveau dancing, mais cette nouvelle exploitation ne donne pas de résultat.

On le sait, peu de temps après la saison, Thibertin finit tragiquement assassiné par sa maîtresse à son retour à Paris dans des circonstances mystérieuses qui défraient longuement la chronique scandaleuse de l’époque.

Le drame aurait éclaté à la suite des révélations apportées par une lettre sur la conduite du borgne à la Bourboule. Cette lettre ne fut-elle pas écrite par Gisèle ou par Vaudrey ? C’est, ce qu’il sera, sans doute, curieux de rechercher…

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 30 septembre 1924

Hyères – au parfum !

Apparu au XVIIIe siècle en Europe occidentale par fascination pour l’Empire ottoman, l’orientalisme prend de l’ampleur à la faveur de l’expansion colonialiste. [Notons que pour les européens occidentaux que nous sommes, l’Orient est un concept général faisant fi de la géographie puisqu’il englobe à la fois le Maghreb et le Moyen-Orient.]

Touchant tous les courants artistiques et mélangeant allègrement les styles, les civilisations et les époques, l’orientalisme n’est pas sans créer de nombreux clichés. Mais n’en retenons ici que l’aspect créatif…

À partir des années 1830, cet esthétisme est largement adopté par les établissements de loisirs pour épater leur clientèle. À Paris, les cafés se font turcs et mauresques et les bains publics orientaux. Mais cet engouement exotique dépasse bientôt le cadre de la capitale et de la décoration intérieure ; on le retrouvera même à Arcachon ! Mais la riviera, de par son climat proche à celui de l’Afrique du Nord, est le terrain privilégié de constructions orientalistes. Les expositions universelles, bien sûr, dont certains édifices sont d’ailleurs directement issus, mais aussi de nombreuses publications spécialisées sont les influenceuses de l’époque !

D’origine très modeste, Alexis Godillot (1816-1893) fait fortune en créant plusieurs entreprises commerciales et industrielles, et surtout en devenant le fournisseur officiel des régimes politiques successifs entre les années 1830 les années 1890. Si son nom vous rappelle celui de chaussures militaires, ce n’est pas un hasard !

Partageant son temps, comme de nombreuses personnalités de l’époque, entre Paris et la Côte d’Azur, il découvre Hyères vers 1860 et tombe immédiatement sous le charme. Rapidement, Alexis Godillot devient le plus important promoteur et propriétaire foncier de la commune où il mène grand train. Même la reine Victoria d’Angleterre lui rend visite lors de son séjour en 1892. Visionnaire, il entame également l’aménagement du littoral, prévoyant le proche développement du tourisme estival.

Mais plusieurs de ses projets restent inachevés car sa réussite éclatante n’est pas sans irriter et susciter la jalousie, ce qui lui vaut nombre de procès et d’échecs politiques. Si, pour ces raisons, il ne devient jamais maire de la ville, son nom reste attaché à cette dernière qui lui doit une large part de son patrimoine (architectural, végétal et urbain).

Depuis la fin du XVIIIe siècle, Hyères se développe grâce à l’aristocratie anglaise en quête de soleil. Afin de fidéliser cette riche clientèle et d’en attirer de nouvelles, Alexis Godillot décide de transformer la ville, avec son architecte Pierre Chapoulart (1849-1903), en créant dans sa partie ouest un vaste et élégant domaine privé (quartier des îles d’Or) fait de parcs et de larges avenues bordées de luxueuses villas et de grands hôtels, plantées de palmiers et agrémentées de fontaines, de lampadaires et de bancs.

Parmi les très nombreuses constructions que l’on doit à Pierre Chapoulart, deux se distinguent par leur architecture de style orientaliste : la villa mauresque et la villa tunisienne.

La villa mauresque, maison de villégiature, est réalisée en 1881 pour Alexis Godillot qui l’utilise pour ses réceptions et la loue aux riches hivernants.

Si, par commodité, elle est imaginée sur une structure classique contemporaine (salon, salle à manger, cuisine et bureau organisés au rez-de-chaussée autour d’un vestibule ; chambres à l’étage ; ouvertures sur le jardin et non sur des espaces intérieurs), c’est dans la créativité de son ornementation (arcs ; arabesques ; belvédère-minaret à coupole ; frises géométriques en carreaux de faïence…) et sa végétation (palmiers, orangers, yuccas…) que l’Orient donne toute sa mesure.

Trois ans plus tard, en 1884, Pierre Chapoulart, réalise cette fois pour lui-même la villa Tunisienne où il élit domicile et installe également son agence. Même s’il n’a jamais quitté l’Europe, il construit aussi de nombreuses autres villas de ce type, de Nice à Marseille.

Trois ans plus tard, en 1884, Pierre Chapoulart, réalise cette fois pour lui-même la villa Tunisienne où il élit domicile et installe également son agence. Même s’il n’a jamais quitté l’Europe, il construit aussi de nombreuses autres villas de ce type, de Nice à Marseille.

Cette villa, de volumétrie composite symétrique compte trois niveaux. L’entrée est marquée par un perron avec portique surmonte d’un balcon. Les façades présentent un décor de ciment moulé rehaussé de polychromie, largement décoré d’arcs outrepassés, de merlons, carreaux de faïence, ornement géométriques en ciment. Le belvédère a une coupole en cuivre. Les pièces de réception du premier étage sont organisées autour d’un patio à l’origine à ciel ouvert. L’ensemble y est traité avec beaucoup de soin. La villa est accompagnée d’un jardin d’agrément. Le couple Passal reste dans cette villa environ un an et demi.

En 1918, la fille Noirait quitte Paris pour habiter à Hyères, avec Clément Passal sous le nom d’Henri de Vaudrey. Ils jettent leur dévolu sur la villa Tunisienne, 1 avenue Andrée-David-de-Beauregard.

En octobre 1920, Passal est à nouveau à Hyères ; comme à La Bourboule, et autrefois à Hyères même, il se fait encore appeler Henri de Vaudrey. Avenue de Belgique, il monte une parfumerie outillée à la moderne et fait à cette occasion une publicité dont les frais s’élèvent à 245 000 francs. Il embauche un chimiste du nom de Caillat et à grand renfort de publicité lance deux parfums qu’il baptise « Cœur pâmé » et « Démon d’amour », ainsi qu’une poudre et une crème « Cœur de Lys ».

Le couple séjourne à la villa « Blanche-Pierre », 14 rue Victor-Hugo. Toujours d’architecture éclectique et en retrait par rapport à l’espace public, c’est une villa de trois niveaux, dont un étage de comble, aux volumes composites. L’encadrement des baies, les bandeaux ainsi que les angles sont marqués par des décors de brique. La toiture est à fort débord de rive sur potence.

Le couple séjourne à la villa « Blanche-Pierre », 14 rue Victor-Hugo. Toujours d’architecture éclectique et en retrait par rapport à l’espace public, c’est une villa de trois niveaux, dont un étage de comble, aux volumes composites. L’encadrement des baies, les bandeaux ainsi que les angles sont marqués par des décors de brique. La toiture est à fort débord de rive sur potence.

Henri de Vaudrey subvient à tous les besoins de Gisèle jusqu’à ce que celle-ci le quitte.

Il dépose son bilan en 1921 : le passif s’élève à 835 573 francs mais obtient un concordat et réussit à faire patienter ses créanciers, car il attend, dit-il, de gros capitaux.

https://carnets-mediterraneens.com/un-souffle-dorient-sur-hyeres/

L’Ouest-Éclair du 28 septembre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5846421/f3.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom#

Le Temps, 8 octobre 1924

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal

Marseille – Toujours au parfum

Par la police privée, Passal fait rechercher Gisèle sous prétexte qu’elle lui a volé un bijou. C’est à Marseille qu’il la retrouve alors qu’elle va se marier avec un monsieur à qui elle a fait « casquer » 15 000 francs.

Clément Passal et Marie-Louise Noirait se remettent en couple. Ils demeurent à Marseille de mars à septembre 1922. Clément achète une automobile de 28 800 francs.

À cette époque se déroule l’Exposition coloniale, dont la première pierre a été posée neuf ans plus tôt, par Raymond Poincaré, le 12 octobre 1913 sur l’ancien terrain militaire du Prado, l’actuel Parc Chanot. Son succès n’est pas lié seulement aux intérêts du négoce, il est également dû à l’attrait d’un monde qui à l’époque parait mystérieux.

À cette époque se déroule l’Exposition coloniale, dont la première pierre a été posée neuf ans plus tôt, par Raymond Poincaré, le 12 octobre 1913 sur l’ancien terrain militaire du Prado, l’actuel Parc Chanot. Son succès n’est pas lié seulement aux intérêts du négoce, il est également dû à l’attrait d’un monde qui à l’époque parait mystérieux.

Véritable zoo humain, les Expositions Coloniales sont à l’articulation de trois processus : la construction d’un imaginaire social de l’Autre, la théorisation scientifique de la « hiérarchie des races », et l’édification d’un Empire colonial alors en pleins expansion. Ce sont des lieux au centre desquels se place la mise en scène de la différence : c’est l’invention du sauvage. En vérité, on fabrique un monde qui n’a aucun rapport avec le réel. Quand les Kanaks arriveront à Paris en 1931, on leur demande d’arrêter leurs chants chrétiens, car cela ne colle pas avec l’image du sauvage cannibale. On fabrique tout un environnement qui correspond à l’univers qu’on présuppose qu’un sauvage doit avoir : la hutte, le village, les danses, etc.

Néanmoins, la Grande Guerre puis les premiers mouvements de décolonisation ont changé les données. Les mentalités vis-à-vis de nos colonies ont évolué. L’indigène est, à présent, regardé davantage comme un partenaire que comme un serviteur ; on s’intéresse à sa culture pour elle-même et on souhaite la préserver.

Paradoxe : l’attitude des Marseillais prêts à se ruer pour voir des « indigènes » ou des « Orientaux » en situation à l’Exposition coloniale ou lors d’exhibitions ponctuelles, mais méprisant ces mêmes « étrangers » qui souhaitent s’installer dans leur ville.

Isabelle Richefort conclut ainsi son livre Désirs d’ailleurs : « Si les critiques portèrent sur la mise en scène convenue et stéréotypée de l’indigène ainsi que sur la volonté des organisateurs de démontrer la légitimité de la colonisation, l’exposition a témoigné d’une réelle reconnaissance d’autres cultures et d’autres modes de vie ». À l’exception de l’Humanité, critique vis-à-vis de l’esprit colonialiste français, la presse couvre avec enthousiasme toutes les étapes de cette manifestation.

Passal y loue un pavillon ; Gisèle de Gisors se montre sur le stand avec des bijoux de grande valeur. Passal expose sa parfumerie qu’il se fait livrer par des commerçants de la ville, ainsi que de Toulon, Hyères, Grasse ; des marchandises qu’il ne paye pas !

Le Peuple du 8 octobre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4696181c/f3.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom

https://www.tourisme-marseille.com/fiche/exposition-coloniale-1922-marseille/

Nantes – 1922 – « Canadian Motor & Co Ld »

Nous trouvons ensuite le « couple » Passal à Nantes. Installé rue Babonneau, Clément Passal, sous le nom de Gabriel Gouraud, vend à crédit des automobiles comme représentant de la Canadian Motor Co. Là, les bénéfices sont certains !

Gouraud fait envoyer un nombre important de catalogues très luxueux (il y en a pour 10 000 francs qui ne seront naturellement jamais payés à l’éditeur) et une page entière de publicité également faite dans un journal sportif : « Une surprise sensationnelle ! et une bonne nouvelle ! Nous prions tout spécialement nos lecteurs désireux de faire l’achat d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette de luxe sérieuse, puissante, souple, confortable et silencieuse, de prendre connaissance et de méditer l’annonce que la « Canadian Motor Co Ltd » où sont indiqués les prix spéciaux sensationnels et les conditions de paiement extraordinaires qui sont consentis par cette puissante firme, exceptionnellement pendant la durée du Salon français, en vue d’obtenir la diffusion rapide et certaine, en France, en vue d’obtenir ses Modèles qui ont déjà fait leurs preuves outre-Atlantique. Aucune personne ayant besoin d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette sérieuse ne laissera échapper cette occasion qui ne se représentera certainement jamais.

Gouraud fait envoyer un nombre important de catalogues très luxueux (il y en a pour 10 000 francs qui ne seront naturellement jamais payés à l’éditeur) et une page entière de publicité également faite dans un journal sportif : « Une surprise sensationnelle ! et une bonne nouvelle ! Nous prions tout spécialement nos lecteurs désireux de faire l’achat d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette de luxe sérieuse, puissante, souple, confortable et silencieuse, de prendre connaissance et de méditer l’annonce que la « Canadian Motor Co Ltd » où sont indiqués les prix spéciaux sensationnels et les conditions de paiement extraordinaires qui sont consentis par cette puissante firme, exceptionnellement pendant la durée du Salon français, en vue d’obtenir la diffusion rapide et certaine, en France, en vue d’obtenir ses Modèles qui ont déjà fait leurs preuves outre-Atlantique. Aucune personne ayant besoin d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette sérieuse ne laissera échapper cette occasion qui ne se représentera certainement jamais.

Des retards étant survenus dans l’envoi des premières machines, celles-ci n’ont pu être présentées au Salon. La « Canadian Motor Co Ltd » prendra sa revanche aux prochains Salons anglais et belge, en novembre, décembre, janvier et février prochain. »

L’avantage du client est extraordinaire : cette publicité déclenche ses premières commandes pour lesquelles il se fait remettre des arrhes pour des automobiles dont il n’effectuera jamais la livraison.

Par une adresse remarquable, Giraud-Passal demande à chaque acheteur de lui fournir cinq noms de personnes solvables auxquelles il envoie naturellement ses catalogues, faisant en quelque sorte boule de neige.

Son installation 3, rue Deshoulières est plus que modeste, dans le local pour lequel Marie-Laure Noiret a signé un bail sous le nom de Mme Gouraud.

Dans ce local, Gouraud ne reçoit jamais les clients ; mais il a fait percer, dans le plafond, un judas par lequel il surveille les conversations. Ce judas lui permet d’entendre la réclamation du client qui dépose la première plainte et de prendre la fuite sans attendre celles, qui devaient se poursuivre par la suite.

Gouraud dégoûté de son affaire emporte un viatique de 200 000 francs.

Il reçoit ensuite par la poste pour 600 000 francs de nouveaux mandats. S’il est vrai qu’il aurait pu les encaisser, pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Simplement parce qu’il ne sut ou n’osa pas négocier en banque les nombreux chèques barrés qu’il avait reçus des commettants en acompte sur le prix de voitures « Canadian Motor & Co Ld » qu’ils ne devaient jamais recevoir.

Si « fort », si averti que fut l’aigrefin de la psychologie de ses contemporains, son éducation commerciale parait avoir cependant présenté une lacune. Car il lui était facile, en consignant l’argent en banque, de se faire ouvrir un compte de dépôt, qui lui eut permis en moins de quarante-huit heures, le télégraphe aidant, de négocier ses chèques, ou tout au moins une partie d’entre eux afin que l’attention ne fut pas éveillée.

De ce côté, Gabriel Gouraud, alias de Champaubert, a manqué de hardiesse, ou, simplement, de connaissances commerciales.

L’imprudence perd souvent les audacieux. Gouraud vient d’en faire l’expérience, et pourra sans doute méditer, de longues années, avec amertume, la véracité de cet aphorisme.

Il n’empêche qu’il ait, si l’on peut dire, rénové l’escroquerie. Ses devanciers usaient généralement de la vente pour atteindre à leurs fins frauduleuses. Gouraud a pratiqué l’escroquerie « à l’achat ». Ses offres de service extrêmement avantageuses, lancées par toute la France, dans une période particulièrement opportune, puisque le Salon de l’Automobile se tenait alors Paris, et appuyées d’une publicité malhonnête, mais intelligemment conçue et propagée, lui ont valu, durant neuf jours, une avalanche de commandes et d’envois d’argent.

Plaçons ici une anecdote dont fait les frais un brave et honorable garagiste d’Algérie. Cet excellent homme envoie de l’argent à l’escroc « valeur en comptes pour recevoir une licence « Canadian Motor Ld ». Il désire être accrédité dans toute la colonie comme agent de l’imaginaire compagnie américaine ; et, pour décider Gouraud, il lui adresse sa photographie, en même temps qu’un chèque ! « Jugez par vous-même, lui écrit cet homme crédule, si j’ai bonne figure et si je mérite de vous représenter ! »

En somme, Gabriel Gouraud est dans la vérité, quand il déclare que le coup de Nantes ne lui a pas rapporté beaucoup (tout, est relatif). Rappelons que l’on a seulement retrouvé, 3, rue Deshoulières, après le départ le 14 septembre du chevalier d’industrie pour « la chasse à la perdrix », un peigne cassé, un flacon vide de parfum, un autre demi-plein, un élixir odontalgique, et enfin une chemise de nuit, actif évidemment maigre au regard des francs d’escroqueries, et d’autres menues indélicatesses consistant en de nombreuses dettes.

Car si les anciens employés du faux ingénieur-représentant attendent encore leurs appointements, il y a des fournisseurs qui attendent aussi, avec la certitude d’attendre ad vitam aeternam, le règlement de leur facture.

Henri Desgrange (1865-1940), Directeur de publication, L’Auto-vélo du 5 octobre 1922

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4629062p/f3.item.r=%22Canadian%20Motor%20C%22.zoom#

L’Ouest-Éclair du 22 juillet 1926

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6116611/f5.item.r=passal.zoom#

Saint-Aubin-Jouxte-Bouleng – 1922

Passal, alias André Simonin, loue à Saint-Aubin-Jouxte-Bouleng (Saint-Aubin-lès-Elbeuf depuis 1931), localité située en face d’Elbeuf, sur la rive gauche de la Seine, une propriété pour l’élevage des pigeons, propriété où il vit avec sa femme et sa mère.

Marie-Louise Noirait vient en février 1923 habiter Elbeuf. Elle demeure au Grand Hôtel pendant trois ou quatre mois, sous le nom de Blanche Calmel ; au mois de juin, elle va habiter rue Céleste, où, dans une petite propriété acquise à son nom, vient d’être édifié un pavillon. Henri de Vaudrey subvient à ses besoins et vient la voir presque journellement.

Passal dépense de grosses sommes pour se livrer a l’élevage des pigeons. Cette affaire ne lui rapporte guère et il vit d’escroqueries.

Comme le commerce de pigeons finalement périclite, il décide de cesser ses opérations.

Lille – novembre 1923 à janvier 1924

L’escroc de haut vol n’est pas un personnage très familier à Lille ; il ne fréquente presque personne, et n’y séjournera que peu de temps.

D’ailleurs, hâtons-nous de le dire, les personnes dont il fait connaissance, n’ont pas à se louer de leur nouvelle relation, car toutes, ou peu s’en faut, sont victimes de celui que l’on peut considérer justement comme l’as de l’escroquerie.

Le 10 novembre 1923, un monsieur fort élégamment vêtu, âgé d’une trentaine d’années, conclue un bail de neuf ans avec le directeur du Café de la Paix, 9, Grande-Place, et prend aussitôt possession d’un vaste appartement situé au second étage « pour y installer, dit-il, les bureaux d’une importante firme de T.S.F. ».

De fait, il installe des bureaux, luxueusement meublés, surtout ceux où a accès le public ; il se réserve une petite chambre où sont des meubles très simples : lit pliant, table de bois blanc, une cuvette et un pot à eau dépareillés ; c’est le logis, le « private » de M. Jean-Marie Patté, c’est ainsi que déclare s’appeler le nouveau directeur du « Radio-Imperator » la grande marque de radiophonie qui vient de naître de son imagination fertile.

Un panneau de vastes dimensions s’étale sur la façade : « Radio-Imperator » et une plaque de cuivre sur la porte extérieure du rez-de-chaussée annonce : « J.-M. Patté, constructeur, 2e étage ». Des appareils de T-S-F. sont exposés dans les bureaux. Cinq employés et un directeur recrutés par le locataire à des appointements mirifiques, entrent en fonctions : une grande firme est née !

Une publicité parait dans Le Petit Parisien du 20 décembre 1923

Une publicité parait dans Le Petit Parisien du 20 décembre 1923

Fabricant / Marque / Modèle: Radio-Impérator – Patté, Éts. de Radiotéléphonie J.M.; Lille

Modèle de table, boitier, normalement avec couvercle (pas de panneau incliné). Boitier en bois. Année: 1923/1924

Poste à 5 lampes extérieures.

Principe général Récepteur TRF en général (avec ou sans réaction inconnu)

Gammes d’ondes OM (PO) et OL (GO).

Particularités

Tension / type courant Piles (rechargeables ou/et sèches)

Haut-parleur – For headphones or amp.

Puissance de sortie

Prix de mise sur le marché 750.00 FRF

L’affaire est florissante, de nombreux clients viennent au bureau et achètent des appareils ; quelques-uns sont livrés, mais d’autres commandes, très nombreuses celles-ci, restent en souffrance, malgré l’argent souscrit d’avance par les clients trop confiants.

Vers la Noël 1923, ce M. Patté, déjà coté sur la Place, se rend chez M. Boutry, bijoutier, rue des Manneliers,

Comment parler de la joaillerie Boutry sans évoquer au préalable sa magnifique façade et sa vitrine Art Nouveau qui semble sortir du temps ? Sans doute, le plus ancien bijoutier de Lille… date de 1896. On y trouve de nombreux bijoux en or et en argent massif mais aussi de l’horlogerie : montres de poche, montres, cartels et bric-à-brac… On peut aussi réparer des objets horlogers. Vous trouverez également de magnifiques pièces d’argent ou des lampes pour lampes tulipes. Un bijou classique, mais qui sait harmoniser ses bijoux avec le temps et la mode actuelle.

Patté y choisit un riche collier de perles, une jolie bague, deux boutons d’or ornés de brillants, le tout d’une valeur de 155 000 fr. « Je suis, déclare-t-il, le directeur du « Radio-Imperator », dont le siège est sur la Grande-Place qui ne se nomme pas encore Charles de Gaulle ; voici un chèque sur le Crédit Lyonnais, vous le ferez encaisser. » La scène se passe samedi soir. Quand le bijoutier se présente à la banque le lundi matin, il apprend que Patté n’y a hélas aucune provision ; c’est la douche froide et notre bijoutier ne peut que porter plainte…

M. Abbe, commissaire de police du 1er arrondissement, fait une perquisition dans les bureaux de la « Radio-Imperator », le directeur général est absent ; on l’attend. Il ne revient jamais. Les employés ne revoient plus leur patron, les clients ne seront jamais servis. Une grande partie de l’installation ne sera pas payée, le grand hôtel du centre où l’escroc avait pris pension n’est pas indemnisé. La grande firme a vécu !

M. le Directeur a levé le pied en emportant la caisse, naturellement.

L’escroc avait essayé de faire le même coup chez deux autres bijoutiers, mais ceux-ci, plus méfiants, n’ont pas voulu accepter de chèques en paiement.

L’affaire, est-il besoin de le dire, fait grand bruit, et un mandat d’arrêt est lancé contre l’escroc, qui a déjà accompli un grand nombre de méfaits pareils, le montant des préjudices est estimé à 300 000 francs.

Le Grand écho du Nord de la France, 6 octobre 1929

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal

https://www.radiomuseum.org/r/patte_radio_imperator.html

Le Havre – de Pâques au 15 juillet 1924

Clément Passal demeure avec Marie-Louise Noirait, dans un appartement meublé, boulevard Albert-1er au Havre ; Marie-Louise a également un appartement 25 rue Raspail. Clément Passal roule en automobile et offre pour 20 000 francs de bijoux à sa maîtresse.

Clément Passal alias William Gardner se présente comme l’importateur exclusif pour la France, la Belgique et leurs colonies, d’appareils de pesage qu’il présente avantageusement dans des prospectus distribués chez de nombreux commerçants havrais ; place Gambetta, il ouvre un bureau d’importation de bascules automatiques américaines de marque Cincinnati. Il encaisse le tiers du prix de vente à la commande et, comme dans les affaires précédentes, les matériels commandés ne seront jamais livrés.

C’est au moment où les réclamations commencent à s’accumuler sur son bureau, que Passal-Gardner disparaît de la ville à la mi-juillet mais cette fois sans avoir réussi à encaisser les 50 000 francs de mandats qui l’attendent à la Poste mais sur lesquels la Police, alertée par certains commerçants, a fait opposition.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal

Phare de la Loire du 1er octobre 1924

Paramé

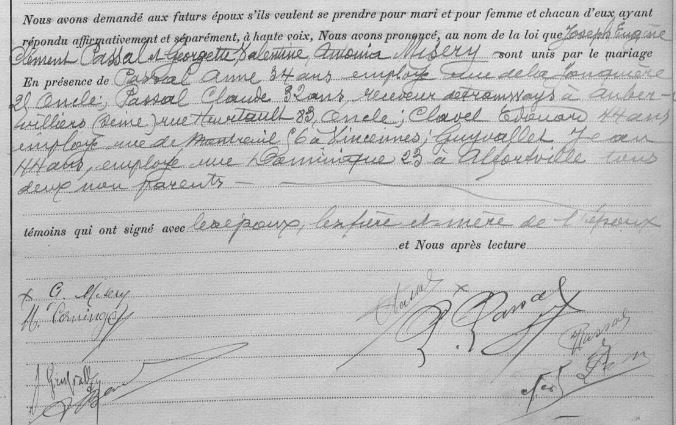

Dans la première quinzaine d’août 1924, Passal décide d’aller à Saint-Malo. Il y loue sous le nom de M. et de Mme Lamy, avenue Saint-Roch à Paramé, la villa « Les Frênes », appartenant à un Foncerais. Cette villa, louée et payée jusqu’au 30 septembre, était vide depuis environ cinq semaines.

Passal y reçoit des produits pharmaceutiques qu’on retrouvera au Prieuré.

M. Courcoux, commissaire de police, qui rentrera plus tard dans la villa « Les Frênes » pour faire les recherches, n’y trouvera que des feuilles de papier à lettre au nom de Robert Lamy, chimiste-vétérinaire, ainsi que plusieurs lettres de fournisseurs. En se référant aux dates, il semble que les Passal, après avoir séjourné à Paramé, en sont repartis pour une destination inconnue avant de se rendre à Dinard.

Dinard – Le Guet-apens du Prieuré

La scène se passe en septembre 1924 à l’entrée d’un grand hôtel de Dinard. Un homme portant des vêtements achetés chez un grand couturier et dont le veston est orné du célèbre ruban rouge, symbole de la légion d’honneur, attise les regards curieux. Entre fierté et mépris, il affiche la mine imbue que certains privilégiés aiment arborer face à ceux qu’ils considèrent comme étant leurs inférieurs. Le réceptionniste a l’habitude de ce genre de personnages. Et pourtant, cette fois-ci, quelque chose semble clocher. Peut-être un accent un brin « populo » ou l’esquisse d’un geste grossier qui ne collent pas avec l’allure générale de l’inconnu. À moins que ce ne soit le carton qu’il présente à l’employé et sur lequel est noté : « Marquis de Champaubert, chevalier de la Légion d’honneur, administrateur délégué des mines de Phuond-Do, administrateur général des mines de Uyen-Kuang et de Thaï-Nguyen (Tonkin) ».

La première chose que fait un coquefredouille qui veut faire ses orges dans les poches du voisin, c’est de troquer son nom roturier contre un titre. Il s’appelait tout simplement Passal. Bon ! Par la grâce de l’alphabet, il devient le marquis de Champaubert. Ouvrez le ban ! Et les gogos qui n’eussent pas apporté dix sous au déplorable Passal, mitrailleront de leurs économies l’escroc coiffé d’une auréole de bataille.

La première chose que fait un coquefredouille qui veut faire ses orges dans les poches du voisin, c’est de troquer son nom roturier contre un titre. Il s’appelait tout simplement Passal. Bon ! Par la grâce de l’alphabet, il devient le marquis de Champaubert. Ouvrez le ban ! Et les gogos qui n’eussent pas apporté dix sous au déplorable Passal, mitrailleront de leurs économies l’escroc coiffé d’une auréole de bataille.

C’est la même méthode dans la galanterie et la vaticination : Mélanie Patonflara se transforme en Gabrielle d’Etampes ou Lucienne Tocsin de la Saint-Barthélémy. Quand on prend du galon… Si vous vous nommez tout crûment Hélène Radis, vous aurez beau percer les ténèbres de l’avenir, lire comme votre journal dans les tarots, le blanc d’œuf et le marc de café, vous ne ferez pas un radis. Mais donnez-vous du Mme de Thèbes, de Syracuse, de Delphes, de Corinthe, et les amateurs d’astrologie assiégeront votre rue et feront la queue, de l’aube à la nuit, sur les marches de votre escalier.

Autre métamorphose : tout illettré orne du titre de gendelettre ses cartes de visite. Tel qui n’a jamais rien publié se donne du publiciste. Je ne parle pas des banquiers qui n’ont tenu de banque qu’au baccara dans les estaminets.

Quoiqu’il en soit, notre « marquis de Champaubert » ne réussit pas à en imposer à M. Rivelli, directeur de l’Hôtel Royal, où il descend. L’affectation qu’il apporte à baiser la main de Gisèle de Gisors qu’il fait passer pour sa femme, chaque fois qu’il rentre, après une absence de l’hôtel plus ou moins longue ou s’il prend congé de sa complice, celle qu’il appelle, à propos de tout et de rien, « marquise » et cela très fort afin que tout le monde l’entende ; le dédain avec lequel il traite la domesticité ne manque pas de le rendre suspect aux yeux de M. Rivelli.

L’aristocrate explique à qui veut l’entendre qu’il est de retour en métropole après un long séjour en Asie du Sud-Est.

Après avoir séjourné à l’hôtel – où il se fait aussi remarquer par ses généreux pourboires -, le marquis entend louer une villa dans la célèbre station balnéaire, très en vogue à cette époque. Il se présente dans les différentes agences de Dinard où l’on gardera de lui un souvenir très précis. Ce qu’il veut, c’est une villa confortable, mais entourée d’un grand jardin.

Lorsqu’on lui propose le « Castel du Prieuré », une villa de style néo-gothique construite au début du siècle, sur la pointe de la Vicomté, isolé de plusieurs centaines de mètres de l’hôtel Beauvallon et du couvent du Prieuré, il déclare aussitôt « Cela fera parfaitement mon affaire » ; il règle aussitôt les 14 000 francs, prix de la location pour deux mois. M. le marquis de Champaubert déclare qu’il vient chercher à Dinard la tranquillité et le repos. Il arrive du Tonkin, avec la marquise très déprimée par le climat indochinois, et tous les deux veulent se refaire des fatigues de la vie coloniale. À vrai dire, M. le Marquis parait assez bien reposé. De taille au-dessus de la moyenne, 1 m 70 environ, portant beau avec un costume de bonne coupe, il donne toutefois l’impression qu’il ne possède pas un titre nobiliaire remontant bien loin. Par contre, Mme la Marquise, jeune femme d’une grande beauté, porte avec aisance un superbe vêtement de loutre et des bijoux qui n’ont rien de criard. Un des agents de location déclare qu’il a eu, en voyant ce couple, l’impression d’une femme du monde tombée entre les mains d’un aventurier qui l’a enlevée et qu’elle entretient. De fait, M. le Marquis, d’une politesse recherchée, « trop poli pour être honnête » dit le proverbe, conserve, dans son allure générale, quelque chose de suspect sentant l’aventurier ou le parvenu.

Mais M. le Marquis a le portefeuille bien garni. Il règle tout rubis sur l’ongle, comme on dit à Bordeaux (c’est-à-dire jusqu’à la dernière goutte du précieux breuvage) avec une désinvolture de grand seigneur et ceux qui se trouvent en relations avec lui n’en demandent pas davantage.

Avant de jeter son dévolu sur le castel du Prieuré, le marquis avait voulu habiter Saint-Servan. Par l’intermédiaire d’agents de location, il s’était trouvé le 9 septembre en relations avec Me Alexandre Sulblé, notaire à Saint-Servan, qui lui offrit la location d’un château situé à proximité de la Rance. Rendez-vous fut pris avec le propriétaire bien connu dans nos villes et, le jeudi 11 septembre, M. le Marquis et Mme la Marquise arrivaient à Saint-Servan, venant de Dinard, dans une superbe conduite intérieure que pilotait un chauffeur de maitre.

La visite de la propriété a lieu. L’étang qui s’y trouve retient l’attention du marquis qui s’informe de sa profondeur. Les sous-sols avec des murs très épais, la salle de billard et l’ensemble de la propriété lui plaisent. Le prix de 5 000 fr par mois est aussitôt accepté mais une première difficulté intervient au sujet de la date d’entrée en jouissance. M. la Marquis veut le lundi suivant ; cinq domestiques, avec des malles, attendaient à Marseille un ordre télégraphique pour arriver aussitôt.

Cette formalité aplanie, le marquis posa ensuite d’autres conditions : il voulait que les jardiniers n’aient le droit de circulation que dans le potager et l’accès au parc un jour par semaine qu’il fixerait lui-même. Le propriétaire répondit à ces exigences qu’il se réservait le droit de visite à sa propriété non seulement dans 1e parc, mais, encore, dans le château. Les pourparlers se terminèrent alors et, le soir, le propriétaire téléphonait au marquis qu’il considérait l’affaire comme rompue.

Ayant loué l’aimable logis sous le nom de marquis de Champaubert, Clément Passal s’y rend avec la véritable Mme Passal, née Georgette Misery, confinée dans le rôle de cuisinière, manquant par trop d’élégance pour personnifier la « marquise de Champaubert», rôle dévolu à Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, qui passe pour l’épouse du grand seigneur.

Le marquis est très généreux en pourboires : « Il ne donne pas moins de dix francs aux chauffeurs rien que pour le conduire à la Vicomté »

À vouloir paraître trop distingué, le « marquis de Champaubert » finit par attirer l’attention sur lui, mais pas à son profit. Le propriétaire d’un des plus importants garages de Dinard nous disait, hier : « Cet individu est venu plusieurs fois à la maison demander une auto pour le conduire au Prieuré, mais jamais, à le voir vêtu de façon aussi ordinaire et toujours des mêmes effets, je ne l’aurais pris pour un monsieur portant un nom à particule. »

À peine installé, Passal se met en devoir d’aménager le château à sa manière : deux chambres du sous-sol sont capitonnées avec des matelas ; au plafond, dans chacune des pièces, sans respect pour le chêne ciré, le marquis y pratique deux trous de quinze centimètres carrés. L’une de ces ouvertures donne dans le salon, l’autre dans la salle de billard. Un tuyau de caoutchouc – pendant encore à travers le plâtre gisants comme de larges serpents sur le beau parquet du salon et de la salle de billard – communique avec un pulvérisateur dont l’usage honnête et normal est de sulfater les vignes, mais que Passal destine à un autre usage.

Des détails, pour Georgette Misery, qui parait bien lors de son séjour à Dinard s’en être toujours tenue au rôle de la soubrette, n’en sont pas moins significatifs ; ils montrent que Georgette venant passer une commande déterminée chez M. Herbert, suit exactement les ordres qui lui sont donnés par son seigneur et maître le marquis de Champaubert. C’est elle qui apporte de Saint-Aubin la pompe Vermorel, qui prête la main à tous les préparatifs du Marquis, qui va commander les robinets nécessaires chez M. Herbert.

On doit à Victor Vermorel l’invention de « l’éclair », pulvérisateur dorsal et manuel qui porte son nom, passé dans le langage courant. Fait entièrement de cuivre, il sert à la pulvérisation de la bouillie bordelaise contre le mildiou.

Passionné par la traction automobile, en 1908, il conçoit un véhicule pour la compétition, qu’il engage dans la course de côte du Mont Ventoux, la plus dure épreuve existant alors. La Vermorel arrive en tête et remporte à nouveau la victoire, quelques jours après au Mont Pilat.

Passal rapatrie de Paramé les soixante-dix kilos de « produits pharmaceutiques ». Pour pouvoir contempler leur effet sur ses prochaines victimes, le marquis fait un autre petit trou, grand comme une pièce de dix sous. De plus, il installe l’électricité dans les deux pièces du sous-sol ; la lumière est commandée de l’extérieur. Enfin un tableau, représentant Vénus sortant de l’onde, est amené dans une des pièces d’opération, sans doute pour adoucir la captivité des captifs par des visions d’art.

Le marquis écrit à différents joailliers parisiens, leur demandant d’apporter au castel des bijoux, colliers, rivières et bagues qu’il projette, dit-il, d’offrir à la marquise pour son trente-cinquième printemps, le 26 septembre 1924. Le marquis indique que le prix du collier ou de la rivière ne doit pas dépasser 800 000 francs et celui des bagues 300 000 francs.

Les jours passent et l’étonnante discrétion des aristocrates intrigue le voisinage. Nul ne les voit sortir en cette saison estivale pourtant propice aux balades sur le littoral. Sans compter les bruits étranges provenant de la propriété, comme si l’on effectuait des travaux au sein de la villa. La police malouine est informée. Le commissaire spécial Schwab (ou Schwob) décide alors de mener sa petite enquête en toute discrétion.

Mais qui est donc ce fichu marquis de Champaubert ? C’est rapidement la question qui se pose. Son nom est inconnu des fichiers de la « Maison ». Plus étrange ou inquiétant, la consultation du gotha du Bottin mondain est aussi vaine. Enfin, la Grande Chancellerie est formelle : aucune légion d’honneur n’a été délivrée à un individu portant ce titre.

La constatation est dès lors évidente : le marquis est un escroc ! Le commissaire malouin en est d’autant plus convaincu qu’après avoir mené des investigations en région parisienne, il apprend avec stupéfaction que le marquis a invité des grands joailliers de la capitale à venir lui présenter ses plus belles pièces dans sa villa dinardaise.

Un piège est alors tendu au faux marquis ; les joaillers donnent rendez-vous dans un café de la ville. Ils ne sont pas seuls mais accompagnés de policiers. Bien leur en a pris.

Passal passe à table : c’est ainsi qu’il paraît que l’organisateur du traquenard est, en réalité, un nommé Joseph Eugène Clément Passal, qui a déjà été condamné à cinq ans de prison à Paris pour escroquerie. Il est originaire de Paris, et a fait ses études à l’école Diderot.

Lorsque, mercredi, à 6 heures du soir, les inspecteurs Bonny et Royère, après avoir arrêté Passal, se présentent au Prieuré, on sait comment la bonne refuse péremptoirement de leur ouvrir la grille du castel. Mme la marquise est au lit, malade ; je n’ouvrirai qu’à M. le marquis.

Cette bonne, si dévouée, n’est autre que la femme de Passal, Georgette Misery, née le 29 avril 1894, à Deuil, et que l’escroc épousa en justes noces à Paris, le 28 décembre 1912. Le rôle de celle-ci dans l’affaire parait assez obscur. Elle porte le tablier blanc et considérait d’un œil indifférent celle qui remplissait le rôle qu’elle eût dû jouer, celui de marquise. Mais il ne semble pas qu’elle en tenait rigueur à son mari, car la famille à trois faisait en définitive assez bon ménage. Chacun faisait abstraction de ses rancunes particulières pour le bien-être commun et les deux femmes avaient pleine confiance dans l’ingéniosité et dans l’étoile du marquis. Aucun détail n’était négligé pour cela et il s’agissait d’en imposer aux visiteurs. Aussi lorsque les fournisseurs pénétraient dans la cuisine pouvaient-ils voir un paravent sur lequel étaient représentées les armes du marquis de Champaubert. Pauvre blason ! Comme il aurait aujourd’hui besoin d’être redoré depuis que les titres et parchemins se sont envolés dans le courant d’air produit lors de l’ouverture des portes du castel par des policiers curieux par profession.

Quant à la marquise, les inspecteurs n’en trouvent pas trace. Celle qui jouait ce rôle pendant l’installation du marquis au château en est partie la veille, le mardi 16 septembre. C’était l’amie de Passal, Marie-Louise Noirait, qui a pris le nom de Gisèle de Gisors pour des raisons plus ou moins théâtrales et artistiques. La jeune femme est partie pour Paris où elle passe la journée, couche à l’hôtel du Quai d’Orsay, et réintègre ensuite Elbeuf avec la fameuse valise d’argenterie volée au Prieuré.

La visite de la villa leur est aussi enrichissante qu’invraisemblable. Toutes les ouvertures sont calfeutrées avec des matelas et des couvertures, le moindre interstice bouché. Les policiers découvrent alors une surprenante installation reliée à un tuyautage permettant d’acheminer un gaz de chloroforme qui aurait servi à asphyxier les joailliers afin de s’emparer de leurs collections.

Les policiers poursuivent leur enquête et il est à prévoir que le passé mystérieux de Passal leur donnera encore bien du travail. Le 27 septembre, M. Barbedaine, inspecteur de la brigade mobile, malgré un temps fâcheux, photographie la chambre des supplices du castel du Prieuré et tous les détails de l’ingénieuse machination montée de toute pièce par le pseudo-marquis ; puis à la prison, il photographie le marquis et sa femme, Georgette Misery. L’aventurier n’avait pas été mensuré depuis ses derniers démêlés avec la justice, qui remontent à plusieurs années. C’est que depuis, il a quelque peu changé, il a surtout, engraissé.

Au cours d’une nouvelle perquisition au Prieuré, on trouve dans le garage du château une puissante automobile, qui est prête à partir, avec son plein d’essence, et sur laquelle on relève deux numéros, le 284-7-9 recouvrant le 11411-Y-S.

Sinon le million de bijoux promis par le « marquis », le commissaire Vidal a du moins offert à sa femme, pour son anniversaire, une petite promenade en mer. Les gendarmes prennent place dans une vaste automobile que M. Vidal a réquisitionnée et, qui, cependant, ne doit pas être encore assez grande pour contenir tout le monde, si bien que des policiers sont installés sur des marchepieds. Avec un faux-col souple, son chapeau et son pardessus d’un gris trop clair, le « marquis » a une allure misérable. Ses regards sont inquiets et il obéit docilement à ses gardes du corps. Sa femme qui le suit – une blonde assez boulotte – enroulée dans un manteau également gris, a encore l’air plus misérable que lui. Au moment où tout le monde va monter dans l’auto, il aperçoit M. Dessoudex, le propriétaire du castel du Prieuré, dont il a fait la connaissance au temps de sa fugitive splendeur. Cette rencontre émeut beaucoup l’aventurier qui fond en larmes et, se tournant vers M. Dessoudex, lui demande à plusieurs reprises pardon pour le mal qu’il lui a causé. Enfin voyageurs et bagages sont casés tant bien que mal dans l’auto qui, quelques minutes après, s’arrête devant l’embarcadère des vedettes pour Saint-Malo. C’est par une vedette à vapeur, au milieu des voyageurs ordinaires, mais entourés d’une importante escorte de policiers, que le « marquis de Champaubert » et sa femme légitime, domestique d’occasion, sont conduits le 27 septembre 1924, de Dinard au parquet de Saint-Malo. À cinq heures, en effet, les pêcheurs et baigneurs réunis sur le port d’embarquement des vedettes blanches voient descendre d’une automobile bondée de voyageurs jusque sur le marchepied, le marquis de Champeaubert et sa cuisinière-femme légitime. Le « marquis » n’a pas plus bel air que la cuisinière. Le marquis et sa femme s’embarquent et vont s’installer à l’arrière, en s’exhortant mutuellement à avoir du courage. La vedette démarre ; « Hé le marquis, crie un vieux marin avec une voix habituée à dominer la bourrasque, tu nous enverras des pigeons » : ce fut toute l’oraison funèbre de Dinard et ses seigneurs en simili.

C’est un petit homme trapu, aux yeux inquiets, au nez rougeoyant, qui a abandonné toute sa superbe, avec son ruban rouge et son monocle cerclé d’or. Sa femme est bien la grosse blonde, un peu molasse, qui forme avec l’espiègle Gisèle aux cheveux courts le piquant contraste qu’affectionne le faux gentilhomme. Tous deux pleurnichent lamentablement dans la vedette n° 5 qui, par mer moutonneuse, se dirige, en se balançant fortement, vers les remparts de Saint-Malo.

Après une courte traversée, assez durement secoués par une forte houle, Passal et sa femme arrivent enfin au Palais de Justice de Saint-Malo ; il est près, de 5 heures lorsque Passal en franchit le seuil.

Aussitôt M. Boucly, juge d’instruction, leur fait subir, en présence de M. Savidan, procureur de la République, et Vidal, un premier interrogatoire.

Passal ne fait aucune difficulté pour répondre aux questions du magistrat et il retrace ainsi les grandes lignes de son orageuse existence. Elevé à l’école professionnelle Diderot, de 1907 à 1910, il se prépare à une honnête vie de travail lorsque se laissant entraîner sur la pente fatale.

Pressé de questions, par le magistrat qui a été solidement documenté, il avoue avoir exercé, à son domicile avenue Niel aux Ternes à Paris, sous son vrai nom de Passal, une entreprise de wagons-plateformes implantée à Facture-Biganos, gérée de telle façon qu’elle lui valut d’être sous le coup d’un mandat d’amener du parquet de la Seine et une condamnation par défaut à cinq ans de prison, échappant malgré, cela à la justice. Mais ses déboires ne l’ont pas empêché d’aller monter à Hyères, en octobre 1920, une fabrique de parfumerie qui tomba en faillite.

On connait la suite de son itinéraire.

Abordant le récit de la dernière affaire, Passal renouvelle les aveux qu’il a déjà faits à M. Vidal ; la mine de plus en plus piteuse, il reconnait tous les préparatifs que l’on sait, mais il assure encore, très fort, que jamais il n’a eu l’intention de tuer, que d’ailleurs toutes ses précautions ont été prises pour qu’il n’y eut pas mort d’hommes.

pleurant et s’exhortant à nouveau au calme et au courage.

Le stratagème démasqué, le marquis donne d’amples détails sur la façon dont il voulait opérer : « Ma foi, puisque je suis pris, déclare-t-il aux inspecteurs Bonny et Royère, autant que vous connaissiez toute l’histoire.

Voilà. J’ai quitté Saint-Aubin (Seine-inférieure) où je suis éleveur de pigeons, le 13 août dernier. Je suis parti en auto pour Paris, où j’ai retrouvé mon amie Gisèle de Gisors dans le hall d’un grand hôtel des boulevards. Nous nous sommes rendus à Saint-Malo, où j’ai d’abord loué pour deux mois la villa les Frênes. Pendant mon séjour, l’idée m’est venue de tenter un coup intéressant. J’ai donc loué le « Prieuré » pour trois mois, jusqu’à Noël, moyennant quatorze mille francs. J’avais dit au propriétaire, M. D… que la marquise était souffrante et que nous venions pour nous reposer.

J’ai écrit, comme vous le savez, aux bijoutiers parisiens et, en attendant leurs réponses, je me suis mis à préparer le castel.

Je ne voulais pas répandre de sang ; je me serais contenté d’anesthésier les envoyés des joailliers, Dès leur arrivée, je les aurais reçus dans le salon, leur aurais fait faire le tour du propriétaire, admirer la vue splendide sur la Rance, jusqu’à la terrasse, et une fois là, devant la porte du sous-sol, je leur aurais dit : « Maintenant, messieurs, je vais vous conduire à la marquise. »

J’aurais ajouté avoir oublié la clef de la porte de l’escalier et, faisant seulement semblant d’appeler la bonne, je me serais dirigé vers la sortie. Là, j’aurais vivement refermé la porte – vous avez pu voir que j’avais posé un verrou extérieur qui permet de boucler plus rapidement qu’avec une clef.

Tandis que les pauvres diables auraient vainement crié, personne n’aurait pu entendre avec mes murs capitonnés et essayé d’ouvrir portes et fenêtres, dont les crémones étaient vissées et les ouvertures comblées par des planches et des matelas, je montais dans la salle de billard et en avant la pompe ! Oh ! je serais allé doucement. De temps en temps, j’aurais regardé par le petit trou. Quand ils auraient été endormis, je me serais emparé des bijoux, puis j’aurais préparé mon auto, dans laquelle cent vingt litres d’essence et deux bidons d’huile me permettraient de faire du chemin. Après quoi, j’aurais aéré la pièce au chloroforme et allongé les anesthésiés sur des divans pour qu’ils soient très « confortables ». Quand ils se seraient réveillés, j’aurais été loin. »

Le faux marquis de Champeaubert avoue cyniquement le coup qu’il avait préparé : « Mais je ne voulais pas répandre le sang, précise-t-il, je me serais contenté d’anesthésier les joailliers quand ils se seraient réveillés, j’aurais été loin »

Passal a fait preuve d’ingéniosité pour la façon dont il a réussi à obtenir ces « produits pharmaceutiques » alors que le commun des mortels serait dans l’impossibilité de s’en procurer un centigramme sans ordonnance d’un médecin.

« Ce fut tout simple, dit-il ; ayant loué la villa des Frênes, sous le nom de Robert-Lamy, je me suis fait faire du papier à lettres à en-têtes, au même nom, avec comme profession : vétérinaire-chimiste. Sur le vu de cet en-tête, on m’a envoyé tout ce que j’ai demandé.

Attention en manipulant les caisses de chloroforme, poursuit l’inculpé, c’est dangereux. »

Le chloroforme provenait des usines Lambiotte à Prémery (Nièvre). La façon dont l’escroc s’appropria la marchandise vaut d’ailleurs la peine d’être contée : le pseudo marquis sitôt informé de l’arrivée en gare de Saint-Malo des caisses de chloroforme se rendit une nuit sur les voies de triage et prit livraison de l’anesthésiant sans être inquiété par personne. Puis quelques jours après il s’informa de l’arrivée des colis et le chef de gare après enquête dut déclarer qu’il y avait perte. Le marquis se fit alors indemniser et, l’argent en poche, il rentra chez lui satisfait de sa journée.

Le juge annonce alors à l’aventurier que sa maîtresse, Gisèle de Gisors, vient elle aussi d’être arrêtée. « Pauvre petite, elle n’a rien fait », s’écrie Passal dont le visage s’inonde à nouveau de larmes. « La malheureuse, elle est comme moi, elle n’a pas de chance », gémit à son tour Mme Passal qui semble s’apitoyer plus qu’on aurait pu le supposer sur le sort de sa rivale. Enfin, l’aventurier reprend la parole pour gémir sur le sort de sa mère restée seule à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng, dans la Seine-Inférieure. « Sans moi, que va-t-elle devenir ? » se lamente-t-il. Le juge clôture alors l’interrogatoire de Passal qui, tour à tour ajusteur, industriel, parfumeur, pharmacien, vétérinaire-chimiste et « marquis », prend le chemin de la prison.

Dans les couloirs du Palais de Justice, une scène, émouvante se déroule encore entre l’aventurier et sa femme légitime, tous deux s’embrassant longuement.

Le faux marquis de Champaubert et sa femme sont transférés à Saint-Malo, et écroués à la prison de la Victoire. Ils sont poursuivis pour tentative d’assassinat, faux en écritures publiques, escroquerie, port illégal de décorations, et complicité.

L’entrée du marquis de Champaubert à la Victoire ne passe pas inaperçue vendredi soir à Saint-Malo. Une foule nombreuse stationne, vers 8 heures, rue Saint-Benoit, où l’on sait que le couple aventurier va passer pour se rendre à l’hôtel meublé de la rue de la Victoire, où sont déjà passés tant de criminels dont les annales judiciaires conservent le souvenir.

L’entrée du marquis de Champaubert à la Victoire ne passe pas inaperçue vendredi soir à Saint-Malo. Une foule nombreuse stationne, vers 8 heures, rue Saint-Benoit, où l’on sait que le couple aventurier va passer pour se rendre à l’hôtel meublé de la rue de la Victoire, où sont déjà passés tant de criminels dont les annales judiciaires conservent le souvenir.

La prison qui intra-muros appelée « Prison de la Victoire » est bâtie entre 1823 et 1825 à la place d’un ancien couvent. Fermée en 1931, elle est remplacée par la prison de l’ « Espérance » ; que de drôles de noms pour des prisons ! La porte d’entrée existe toujours ; c’est une porte d’accès de l’École nationale supérieure maritime (ENSM).

La foule, on le sait, est sans pitié, tout comme les enfants. Les lazzis pleuvent donc sur le marquis dégonflé que les inspecteurs emmènent. Un loustic lance cette phrase, boutade pas très spirituelle, mais qui amusa « Il est trop gras, faudra le faire jeuner. » Et, les rires d’éclater pendant qu’on écroue Joseph Passal, dit Gouraud, Simonin et Champaubert.

L’aventurier auquel le bat-flanc du poste de gendarmerie, pendant deux jours, et surtout deux nuits, avait paru plutôt dur, retrouve avec plaisir un lit, le modeste couchage de nos vieilles prisons. Sans doute ce n’est plus les lits moelleux du castel du Prieuré, mais dans la vie il faut savoir s’accommoder aux circonstances.

Se voyant pris, il juge que la franchise est peut-être le meilleur moyen de s’en tirer. Nous avons dit hier qu’il a avoué la plupart des faits qu’on lui reproche. Il n’a tiqué, jusqu’ici que sur la provenance de son automobile, auto qui n’est pas celle qu’il amena à Dinard et qui le conduisit au château de Saint-Servan, où nous avons relaté sa visite.

Depuis son arrestation Passal couche en dortoir et se plaint du bout de ses lèvres dédaigneuses d’une certaine promiscuité qui l’a gratiné de parasites sautillants ; il désirerait une chambre à part et de son côté sa femme exprime le même désir.

L’enquête se poursuit afin de savoir si Passal, ne serait pas aussi Gabriel Gouraud, l’escroc de Nantes, comme on le soupçonne fortement. Ce point sera élucidé dès que l’affaire de Dinard sera elle-même tirée au clair.

Puisque nous parlons de Dinard, réparons un oubli relativement au rôle joué par la gendarmerie. Depuis mercredi soir, date de l’arrestation du faux marquis et de sa femme, tout le personnel de la brigade ne cessa de se dépenser, montrant le plus grand zèle à faire aboutir les recherches entreprises. Cette activité est dans la tradition de la gendarmerie ; elle méritait cependant d’être signalée.

L’enquête révèle alors que ce fameux Passal n’en est pas à son coup d’essai. Bien au contraire. Il a endossé différentes identités et passé sa vie à élaborer des stratagèmes pour escroquer aristocrates et bourgeois aux quatre coins de la France. Pour la petite histoire, notre « Arsène Lupin MacGyver » s’est même déjà illustré dans les environs proches, à Paramé, en se faisant passer pour un éminent pharmacien ! Et le plus incroyable, c’est qu’avant cet épisode dinardais, il a toujours réussi à échapper à la police, en dépit d’escroqueries s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs.

Le 27 septembre 1924, le contrôle général des services des recherches judiciaires continue activement son enquête sur délégation de M. le Juge d’instruction de Saint-Malo au sujet de l’affaire Gouraud. Des perquisitions ont été effectuées aujourd’hui au domicile de Gouraud, alias Simonin, à Saint-Aubin (Seine-Inférieure), ainsi qu’au domicile de sa maîtresse, Mlle Noirait, dite Gisèle de Gisors, arrêtée hier à Elbeuf.

La sûreté générale a déjà envoyé partout le signalement de la pseudo-marquise de Champeaubert, quand lui parvient la nouvelle que cette femme a été retrouvée, dans la matinée, à Elbeuf, par M. Meslin, commissaire de police de cette ville. Ce magistrat, en lisant les journaux, est frappé de la concordance d’état-civil du nommé André Simonin, « éleveur de pigeons dans la Seine-inférieure », avec un éleveur de pigeons portant le même nom, habitant Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng. Or M. Meslin sait que Simonin a une amie, habitant, 2 bis, rue Céleste, à Elbeuf, sous de nom de Blanche Calmel. Accompagné de son secrétaire. M. Déparrois, il s’y rend.

La pseudo Blanche Calmel reconnait sans peine qu’elle vient de Dinard, où elle a joué le rôle de la marquise. Au cours de la perquisition, le commissaire trouve dans une valise fermée à clef une quantité d’objets en argent, couteaux, fourchettes, cuillers, plats à hors-d’œuvre, etc., et un sous-main en cuir de Russie. La femme déclare que ces objets proviennent du Prieuré. Passal dira plus tard que c’est à l’insu de sa maîtresse qu’il a placé dans la valise de celle-ci le linge et l’argenterie dérobés du Prieuré.

Conduite au commissariat, elle décline son identité véritable, Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, et dite encore Blanche Calmel, née à Soissons le 13 mars 1896 et demeurant à Elbeuf depuis deux ans. Elle déclare avoir connu son ami à Paris en mai 1917, sous le nom d’Albert Passal. Il se donnait comme ingénieur et habitait 46 boulevard de la Chapelle.

Quelques mois après, dit-elle, j’étais son amie et j’allais habiter à Paris, 76 boulevard Pereire. En 1918, nous quittâmes Paris pour habiter Hyères, dans une villa louée par mon ami sous le nom d’Henri de Vaudrey. Nous y restâmes un an. Au bout de ce temps, reprend-elle, mon ami voulut reprendre la vie familiale avec sa femme et sa mère. J’avais de mon côté loué une petite villa à Elbeuf, sous le nom de Gisèle de Gisors.

[…]

Poursuivant son enquête, M. Vidal, commissaire à la sûreté générale, a fait procéder à des perquisitions à Saint-Aubin et à Elbeuf, aux domiciles respectifs de Passal, alias Simonin, alias « marquis » de Champeaubert, et à celui de Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, son amie.

À Saint-Aubin, on a retrouvé une torpédo à quatre places, qui, avec la voiture retrouvée au Prieuré, porte déjà à deux le nombre des automobiles du « marquis ».

À Elbeuf, on a découvert une quantité considérable de linge, provenant du prieuré que « Champeaubert », qui, vraisemblablement, trouvait qu’aucun profit n’était négligeable, avait « déménagé » le jour même où il prit possession du castel.

D’autre part, M. Vidal a reçu la visite d’un joaillier, M. Haimet, dont les magasins sont installés 4, rue de la Chaussée-d‘Antin. Le commerçant est venu lui faire part d’une affaire de bijoux qu’il avait traitée avec « Champeaubert ». Celui-ci, qu’accompagnait Gisèle de Gisors, s’était donné au bijoutier, comme étant M. Simonin, riche négociant, voulant se défaire de quelques bijoux que sa femme ne trouvait plus à son goût. Un collier de perles fines, deux bagues avec diamant, et une barrette en diamants furent ainsi achetés par M. Haimet, pour le prix de 80 000 francs.

Simonin, contrairement à l’habitude qu’ont les escrocs de vendre sans discussion, en avait ardemment débattu le prix, ce qui mit en confiance le bijoutier. Au surplus, ajouta M. Haimet, comment aurais-je pu douter de la qualité de M. Simonin, qui arriva à mon magasin, dans une splendide voiture pilotée par un chauffeur à livrée fort élégante.

Il est probable que bijoux et automobile ont été volés par « Champeaubert » et le magistrat cherche à retrouver les propriétaires des uns et de l’autre.

Ajoutons que Gisèle de Gisors qui, jusqu’ici, s’était défendue d’avoir joué un rôle actif dans la machination préparée par « Champeaubert » a été confondue par M. Vidal. Ce commissaire a, en effet, établi que Gisèle de Gisors s’était rendue chez M. Millard, quincaillier à Elbeuf, pour y faire l’acquisition du pulvérisateur destiné à envoyer le chloroforme dans la « chambre d’asphyxie », mais elle avait renoncé à son achat par suite de l’insuffisance de puissance de l’appareil qui lui avait été présenté.

Indiquons en outre que les enquêteurs pensent que Passal ne serait autre que l’escroc Gardner qui, au Havre, monta l’affaire des bascules automatiques, réplique de la fameuse affaire de la « Canadian Motor » de Nantes.

Joseph Passal vient de faire choix de Me Gasnier-Duparc, maire de Saint-Malo, pour l’assister à l’instruction ; sa femme a demandé à Me Marjot des Clos de défendre sa cause.

Après avoir recueilli ses aveux, M. Meslin téléphone à la sureté générale, qui ordonne l’arrestation de Marie-Louise Noirait.

La soi-disant marquise de Champaubert arrive le 27 septembre 1924 à Rouen. Son passage à travers les rues de la ville reste inaperçu. Les rares curieux qui ont pu la dévisager la dépeignent comme une jeune femme brune, assez jolie, portant fort bien une toilette élégante. Conduite au Parquet, elle y subit un interrogatoire de pure forme au cours duquel elle reconnait que c’est bien d’elle qu’il est question à propos de l’affaire de Dinard ; Gisèle de Gisors est ensuite reconduite à la prison de Bonne-Nouvelle, qu’elle quittera lundi ou mardi pour gagner Saint-Malo.

1er octobre 1924. Pendant que le marquis de Champaubert et Georgette attendent, à la Victoire, l’arrivée de Gisèle où sa présence ne saurait tarder, la justice fait rechercher un peu partout les traces du passage de l’aventurier et de ses deux femmes.

- Schwab et Coureaud enquêtent sur la Côte d’Émeraude ; M. Vidal et les inspecteurs de la Sûreté générale opèrent de leur côté à Paris ; et un peu partout, à Rouen, au Havre, Elbeuf et à Lille notamment, des policiers travaillent sur commission rogatoire du parquet de St-Malo.

Un des points qui va être élucidé en premier lieu, c’est la façon dont Passal se procure tous les papiers d’identité trouvés en sa possession. On croit qu’il les a fabriqués lui-même. Lors de son arrestation, on le trouve porteur d’une pièce militaire au nom de « de Champaubert ». Il s’agit d’un certificat dit de position militaire portant tous les cachets nécessaires.

Cette pièce, pour un profane, paraît parfaitement en règle. Or, les gendarmes de Dinard qui l’ont examinée, signalèrent au marquis une erreur impardonnable. En effet, le cachet portant les mots Recrutement de la Seine eût été très régulier s’il se fut agi d’un bureau de recrutement d’un département quelconque ; il ne peut l’être pour la Seine, dont les bureaux de recrutement ont tous un numéro. Passal ignorait ce léger détail, connu de tous les gendarmes de France.

Et l’histoire de ce certificat de position militaire montre bien que l’aventurier fabriqua lui-même les différents papiers d’identité trouvés en sa possession : déjà l’inculpation de faux, relevée contre lui, est suffisante pour le conduire devant la Cour d’Assises, puisqu’il est prouvé par ailleurs que Passal s’est servi des papiers au nom de Champaubert pour toucher à la poste de Dinard, les 5 000 francs que Gisèle de Gisors lui a envoyés en prenant le nom de Dessoudex, celui du propriétaire du Castel du Prieuré.

Et maintenant comment le « Marquis » fabriqua-t-il toutes les fausses pièces trouvées en sa possession ? C’est, croit-on, assez simple. Il a composé des phrases contenant les lettres nécessaires pour faire les mots Commissariat, mairie, bureau de recrutement, etc. et en possession des lettres de cuivre nécessaires, qu’il a pu trouver assez facilement, il les a ensuite soudées pour les disposer autour de l’effigie de la République figurant sur les cachets officiels, et il a ainsi obtenu tout ce qui lui était nécessaire à la fabrication des papiers officiels.

Il ne s’est trompé qu’une fois, comme nous le disions plus haut, pour son certificat de position militaire, au nom de Champaubert. Par contre, ses pièces militaires, au nom de Simonin étaient des plus régulières. D’ailleurs son erreur s’explique par le fait que Passal a été exempté du service militaire. Ce gaillard de 32 ans, qui arborait si fièrement la Légion d’honneur, n’aurait pas fait la guerre !

Le 3 octobre 1924, Gisèle de Gisors arrive à huit heures du soir à Saint-Malo, par un train omnibus, entre deux gendarmes qui l’accompagnent depuis Rouen. L’amie du faux marquis de Champaubert est conduite à la prison de la Victoire. Après les formalités d’écrou, la jeune femme, vêtue avec une élégance discrète, est enfermée dans un local voisin de celui occupé par Mme Passal. On sait que l’amie et la femme légitime sont inculpées également de tentative d’assassinat et d’escroqueries.

- Boucly, juge d’instruction, chargé de l’affaire, est donc armé lorsqu’il commence son information, après l’arrivée de la fausse marquise à la Victoire.

Le 5 décembre 1924, voulant se procurer de l’argent, car les quelques réserves qu’elle possède sont épuisées, Gisèle de Gisors, l’amie du pseudo-marquis de Champaubert, demande à son avocat de faire vendre les meubles qu’elle possède à Elbeuf, dans la villa qu’elle habitait lors de son arrestation.

Première quinzaine d’octobre 1924 sont expérimentés au castel du Prieuré, par le professeur Bourdinière de Rennes, les effets du chloroforme que le bandit se proposait d’administrer aux joailliers qu’il avait honorés de son choix.

Le 11 novembre 1924, Passal déclare qu’il aurait hésité à recourir au crime au dernier moment. Mais il est fort probable qu’il n’aurait pas eu ces scrupules s’il avait réussi à attirer dans le traquenard qu’il avait préparé l’un des quatre bijoutiers de Paris auquel il avait écrit de venir lui présenter un choix de pierres précieuses.

Gisèle de Gisors reçoit la visite de sa mère, venue de Vailly-sur-Aisne, où elle est commerçante. L’entrevue est très émouvante.

L’Ouest-Éclair, Emmanuel Desgrées du Lou, (1867-1933). Directeur de publication, 28 septembre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647777b/f3.item.r=passal%20Lamy%20Robert%20chloroforme.zoom#

La Dépêche, 13 avril 1927

La Dépêche, 13 avril 1927

Le Petit journal du 27 septembre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k628959t/f3.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22elbeuf.zoom#

Le Petit Parisien du 30 septembre 1924

Le Gaulois, Arthur Meyer (1844-1924), Directeur de publication, 27 septembre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539925k/f2.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22elbeuf.zoom#

La Lanterne, Victor Flachon, Directeur de publication, 6 décembre 1924

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7521394k/f4.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22elbeuf.zoom#

Paris, 13e chambre correctionnelle, 8 janvier 1925

Le 8 janvier 1925 après-midi, devant la 13e chambre correctionnelle, comparait Joseph Passal, alias marquis de Champaubert, qui fait opposition à un jugement à 5 ans de prison prononcé contre lui par défaut, par le tribunal correctionnel, pour escroqueries commises au préjudice de 17 personnes. Le montant de ces escroqueries s’élève à 307 750 francs.

Joseph Passal qui se présente en uniforme de détenu vient de la prison de Saint-Malo. Aucun défenseur ne l’assiste. La partie civile ne s’est même pas présentée en raison de l’insolvabilité de l’inculpé.

Il y a une petite scène amusante. Le substitut du Procureur de la République lui-même ne sait pas quel est en réalité cet accusé qui fait opposition à un jugement prononcé par défaut, lorsqu’un expert qui se trouve dans la salle, fait remarquer que Passal n’est autre que le pseudo marquis de Champaubert, qui doit répondre devant les assises d’Ille-et-Vilaine du crime de tentative de meurtre.

À l’audience, Joseph Passal affirme qu’il ne se donne pas faussement, ainsi qu’on le lui reproche, comme directeur d’un chantier de construction de matériel roulant, el qu’il offre réellement la construction de wagons-réservoirs à des marchands de vin. Il ajoute qu’il a un petit bureau et qu’il tient les contrats qu’il signe.

Le tribunal, se reportant au dossier déjà chargé du faux marquis, ne tient qu’un compte relatif de ses dénégations et il condamne Joseph Passal à deux ans de prison sans sursis et à 50 francs d’amende.

L’Ouest-Éclair du 10 janvier 1925

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k496434d/f3.item.r=passal%20fourniture%20wagon%201916.zoom#

Pris de démence, Passal est interné à l’asile de Saint-Méen.

Passal continue à faire le fou. Le Parquet de Saint-Malo le dirige sur Saint-Méen de Rennes.

Le pèlerinage à la fontaine du grand Saint-Méen, entre Gaël et Montfort, à 10 lieues de Rennes, attirait beaucoup de fidèles atteints surtout aux mains de « maladies de peau lépreuses, purulentes et dartreuses », qui devaient s’y rendre à pied en demandant l’aumône ; certains passaient par Rennes et l’hôpital Saint-Yves ne suffisait plus à les abriter. Pour leur venir en aide, Guillaume Régnier, conseiller au Parlement de Bretagne, fonda en 1627 une chapellenie au Tertre de Joué relevant de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes (fondée en l’an 1000) dont son fils Guillaume devint le premier aumônier. En principe, les pèlerins n’y pouvaient séjourner qu’une nuit ou deux ; cette formule, qui reprenait l’idée de l’hôtellerie du Moyen Âge, était périmée. Bien des voyageurs étaient trop faibles pour repartir rapidement, leur séjour se prolongeait et certains même y mouraient, ainsi Saint-Méen devint un hôpital. Il s’agrandit de plusieurs fermes aux alentours, et une chapelle fut construite en 1652.

Entre 1920 et 1926, l’asile de Saint-Méen reçoit les épileptiques, les idiots, etc.

Là, Passal est confié aux bons soins, et mieux aux soins avertis, de M. le docteur Quercy. Passal imagine une folie très douce, celle des Mathématiques ! c’est un savant qui veut jouer au « Jacques Inaudi », au calculateur effréné. À Saint-Malo, du matin au soir, il barbouille les murs de sa cellule d’innombrables divisions : il a une affection spéciale pour cette opération, moi qui croyais qu’il avait un faible pour la soustraction ! M. le docteur Quercy ne se laisse pas prendre à ce piège grossier.

Champaubert chiffre, chiffre sans relâche. Ce n’est pas là le fait d’une folie de maniaque. Un maniaque n’agit ainsi que de temps en temps ; il met de l’intermittence dans sa manie. Champaubert exagère. Premier soupçon !

Ensuite, pour agir ainsi, il faut avoir une certaine éducation scientifique, que rien ne laisse prévoir dans le passé du pseudo-marquis.

Enfin, il aurait fallu que les opérations fussent justes ou aient une apparence de vraisemblance. Or, les chiffres sont alignés au hasard.

- le docteur Quercy se rend compte bien vite à qui il a affaire. Il rend visite à son malade, se lie d’amitié avec lui et peu à peu obtient sa confiance. On en vient aux confidences, mais Champaubert griffonne toujours des chiffres.

Passal fait connaissance à la prison de Saint-Malo d’un certain Georges R… avec lequel il avait élaboré un projet d’évasion, au cas où il serait transféré à Saint-Méen. R… connaissait un veilleur de nuit, qui, moyennant la forte somme de 5 000 francs, fermerait les yeux. Dans une première lettre à son codétenu, transmise par le veilleur de nuit, Passal parait renoncer à son projet. Il conseille à son ami d’être patient et d’attendre. Bientôt il se ravise et lui donne toutes indications pour préparer sa fuite, par un train de nuit sur Paris quand son père lui aura fait parvenir l’argent qu’il lui demande (8 000 francs). Il en verserait 5 000 au veilleur de nuit pour l’achat d’une combinaison de chauffeur avec laquelle il partirait. Une fois à Paris, il serait sauvé.

Dans une lettre à son père, Passal qui décrit sa pénible situation, lui demande de l’aider à s’évader pour lui éviter les 20 ans de prison qui l’attendent, où la mort chez les fous. Il ajoute qu’il saura lui faire une vieillesse heureuse ayant mis en lieu sûr, avant de venir à Dinard, 76 bons de 5 000 francs qui représentent, avec les arrérages, 420 000 fr. Ensuite, devenu libre, il monterait un garage et redeviendrait honnête.

Ces lettres, on le devine, ne parvinrent pas à leurs destinataires. Le veilleur de nuit était un honnête homme et cette correspondance sert à démasquer le simulateur.

C’est un jeudi matin d’août 1925 que M. le docteur Quercy arrive à ses fins. Passal, dit Champaubert, doit avoir le cafard. Il se rend compte que son nouvel ami n’a aucune confiance dans son zèle pour les mathématiques. Il lui avoue n’être pas fou et n’être qu’un simulateur. M. le docteur Quercy est parvenu à son but ; il avertit son client que cette confidence serait immédiatement donnée à la Justice. Passal n’y voit pas d’inconvénient. Les choses ne traînent pas : le soir même, Passal est transféré de l’asile à la maison d’arrêt.

Le lendemain, écrit-il dans son rapport, Passal, bien qu’affaibli, est redevenu normal. Cette situation ne devait pas durer d’ailleurs.

Nous avons questionné le docteur Quercy qui nous a reçu avec la plus parfaite urbanité, mais nous a déclaré ne pouvoir nous rien dire.

« Docteur, avons-nous insisté, votre client n’a-t-il pas eu un certain moment de révolte quand vous l’avez fait passer à la maison d’arrêt ? »

« Du tout. Du reste, à aucun instant je ne lui ai caché le but dans lequel j’agissais qui est d’éclairer la Justice. Il m’a conservé son amitié et je compte aller le voir demain à la prison. »

Voilà ce qui s’appelle opérer sans douleur. Cette heureuse solution ne peut que donner un titre nouveau à la réputation du docteur Quercy.

Et maintenant, quelles sont les suites de l’acte du marquis de Champaubert ?

Certes, on ne peut affirmer qu’il ait eu commencement d’exécution dans sa machination. Il demeure pourtant passible de la Cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine. C’est que pour s’affubler de titres et décorations, il a commis de nombreux faux dont est justiciable devant les jurés de notre département.

Fin août 1925, Passal, alias marquis de Champaubert, est transféré à Saint-Malo.

Tribunal correctionnel de Saint-Malo, mars 1926

À Saint-Malo, le matin du 16 septembre 1925, le juge d’instruction convoque pour l’interroger, l’escroc Passal, pseudo-marquis de Champaubert. Encore une fois, c’est peine perdue. Passal se met à divaguer, à parler de ses inventions, de mouvement perpétuel et de rayons lumineux, si bien que le juge doit interrompre ce monologue inintéressant. Dans ces conditions, le juge ne pense pas pouvoir continuer plus avant son information.

Le 25 mars 1926 comparait devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo Joseph Passal, dit Simonin, dit Gabriel Gouraud, dit marquis de Champaubert, 34 ans, originaire de Saint-Denis, ex-ajusteur aux usines Hotchkiss, qui avait loué à Dinard en septembre 1924, une confortable villa, le « Castel du Prieuré », où il avait projeté d’attirer les joailliers parisiens pour les dévaliser. Son projet n’ayant, pas reçu de commencement d’exécution, l’affaire ne devait pas avoir de suites judiciaires.

C’est seulement pour vol d’argenterie et de linge fin commis au préjudice du propriétaire du « Castel du Prieuré », et d’un vol de drap et serviette, et même des fleurs artificielles, opéré à la villa « Les Frênes », à Paramé, où Passal ne séjourna que quelques semaines sous le nom de Robert Lamy, vétérinaire-chimiste, que le pseudo-marquis est poursuivi.

Les débats annoncés du procès de Champaubert attirent aux abords de la prison et du tribunal une foule énorme, curieuse de voir de près l’homme dont les exploits défrayèrent pendant près de deux ans la chronique.

Avant l’audience, de la prison de la Victoire au Palais, les curieux sont massés attendant la sortie de Passal. Quand il parait, c’est une surprise générale. Le marquis de Champaubert descend les marches de la prison soutenu, porté presque par 2 gendarmes. Il flotte dans ses habits, et sa barbe, vieille de plusieurs semaines, lui donne l’aspect d’un vieillard. C’est par une porte dérobée que Passal, soutenu par les gendarmes, car il marche littéralement courbé en deux, pénètre dans la salle d’audience.

Un service d’ordre très rigoureux a dû être organisé pour empêcher l’envahissement du prétoire.