Paris, 7 mai 1879.

Monsieur le Rédacteur,

J’ai employé quelques jours de mes vacances à faire une excursion dans la partie des Landes de la Gironde qui est bornée au nord par le chemin de fer de Bordeaux à Arcachon, à l’est par le chemin de fer du Midi, à l’ouest par le chemin de fer de La Teste au lac de Cazaux.

Deux Compagnies puissantes, disposant de capitaux considérables, ont exécuté il y a plus de quarante ans, dans cette localité, des travaux de canalisation, d’irrigation, de défrichement parfaitement conçus ; ces travaux ont été abandonnés pendant plus de vingt ans ; le parti que tire aujourd’hui des travaux d’irrigation une laborieuse famille de cultivateurs de la Brie m’a paru digne de fixer l’attention de vos lecteurs et celle de la commission créée par M. le ministre des travaux publics pour étudier l’importante question des irrigations.

Des deux Compagnies dont je viens de parler, la première, la Compagnie des Landes, fondée en 1834, obtient l’autorisation de construire un canal allant parallèlement à la côte maritime de Mimizan au bassin d’Arcachon, pour transporter les bois et les produits résineux de la contrée.

Le lac de Cazaux ferait partie du bief supérieur, dont la différence de niveau avec la mer est d’environ 22 mètres.

Le lac de Cazaux, en y comprenant les lacs de Biscarosse et de Parentis, qui communiquent ensemble au moyen de canaux de jonction, présente une superficie d’environ 10 700 hectares ; la plus grande profondeur est d’à peu près 50 mètres.

Ces lacs d’eau douce reçoivent l’eau provenant des dunes et des landes ; ces dunes, plantées d’après le système de l’ingénieur Brémontier, ont fixé les sables et opposé à l’Océan une barrière infranchissable qui sépare le lac de Cazaux de la mer.

Les lacs vont en longueur du nord au sud parallèlement à l’Océan. Il paraît qu’à l’époque préhistorique, le lac de Cazaux avait reçu sur ses bords des habitations Lacustres dont on a retrouvé les vestiges.

La Compagnie des Landes obtient de l’État une concession d’eau à prendre dans le lac de Cazaux pour les besoins de sa navigation.

Le grand étang de Cazau (ou de Sanguinet), dont la majeure partie appartient au département des Landes, se déverse dans le Bassin d’Arcachon ; la communication s’effectue par un canal de navigation de 14 kilomètres de long, avec écluses, creusé en 1836 par le duc de Blacas ; depuis l’établissement du chemin de fer, le canal est fermé à 9 kilomètres de l’étang de Cazau par un barrage en maçonnerie et en terre ; en amont du barrage on a établi, sur la rive droite, une dérivation, appelée Canal des Usines, qui communique avec le petit étang de Villemarie, et rejoint le Bassin d’Arcachon à la Hume, près de la localité appelée la Teste-de-Buch.

La pente de 22 mètres est rachetée par 8 écluses, dont la dernière, celle débouchant dans le bassin d’Arcachon n’a jamais été construite.

La Compagnie des Landes fait fonctionner pendant plusieurs années son canal qui amène au lieu-dit la Hume, les bois de pins provenant des propriétés particulières des Landes.

Vers 1837, une autre compagnie dite Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon, composée surtout de familles nobles, se forme pour l’exploitation d’environ 13 000 hectares de terrain qu’elle possède dans la plaine de Cazaux ; ces terrains sont des landes humides en hiver, très sèches en été, impropres à la culture, il fat se débarrasser du trop d’eau en hiver et s’en procurer en été.

La compagnie demande la concession de l’excédent de l’eau du lac de Cazaux dépassant les besoins de l’alimentation du canal de la compagnie des Landes. Elle obtient cette concession en 1838 avec l’autorisation de s’embrancher sur ce canal en un point fixé entre le lac de Cazaux et l’écluse la plus rapprochée du lac.

De ce point, part un canal qu’on appelle canal des Usines, et qui va de la prise d’eau où sont les vannes jusqu’à la Hume, parallèlement au canal de la Compagnie des Landes.

Ce canal des Usines est divisé en quatre chutes, sur l’une desquelles sera établie une féculerie qui brûlera et remplacée plus tard par un moulin à riz auquel on ajoute trois paires de meules pour la mouture du blé.

Sur une autre chute, la dernière, est établie une forge pour la fabrication du fer ; le sol fournit le minerai. Cette forge est détruite vers 1850.

La Compagnie d’Arcachon établit, perpendiculairement au canal des Usines, quatre canaux principaux situés à environ un kilomètre l’un de l’autre et communiquant entre eux par des rigoles distantes l’une de l’autre d’environ 400 mètres ; au moyen de ces rigoles le canal numéro 1 peut se vider dans le canal numéro 2, plus bas d’environ 3 mètres, et ainsi de suite. Ces canaux dont la largeur sur la crête de la berge est d’environ 8 mètres, sont longs d’environ 6 kilomètres. Ils sont admirablement conçus et exécutés par M. Ferry, ingénieur de la compagnie d’Arcachon, lequel, est favorisé par la pente naturelle et régulière du sol allant du lac de Cazaux à la mer au bassin d’Arcachon. Le tout constitue le plus bel ensemble d’irrigation qui existe dans le département de la Gironde ; je dois ajouter que je n’ai rencontré qu’un fort petit nombre d’habitants de Bordeaux qui ont connaissance de ce magnifique travail : peut-être ma lettre l’engagera-t-il à aller le visiter ; peut-être engagera-t-il la commission des dessèchements et irrigations à y envoyer un ingénieur.

Sur les 13 000 hectares qu’elle achète, la compagnie d’Arcachon en défriche quelques milles ; elle y essaie différentes cultures qui toutes paraissent réussir ; elle enlève les bruyères, les ajoncs, les ronces, les broussailles qui recouvrent la surface du sol et trouve une terre végétale d’une nature sablonneuse, analogue à la terre de bruyère, d’une profondeur variant entre 70 centimètres et 1 mètre. Au-dessous de cette couche on rencontre une autre couche imperméable appelée alios, composée d’une agglomération de silice ferrugineuse ; sur quelques points on trouve de la mine de fer ou de la pierre à bâtir d’une couleur brune qu’on désigne sous le nom de moellon.

La compagnie s’adonne spécialement à la culture du riz pour laquelle les canaux d’irrigation offrent les plus grandes facilités ; ce riz est travaillé dans le moulin dont j’ai parlé plus haut.

À la suite d’un automne très humide qui fait perdre une magnifique récolte, la compagnie est dissoute ; tout le matériel agricole est vendu ainsi que les terrains.

Une certaine quantité de lots formant environ mille hectares et compris principalement entre les quatre canaux dont j’ai parlé, est achetée en 1872 par M. Ernest Desforges lequel cède son acquisition en 1873 à MM. Narcisse Desforges et Albert Dumay, lesquels rachètent également le domaine de Villemarie, l’ancien moulin à riz et le domaine de l’ancienne forge.

Dans cette terre, où la végétation est luxuriante, il ne faut que quelques années pour que les bruyères, les ajoncs, tout ce qu’on appelle dans le pays, la brande, reprennent possession du terrain ; sauf sur quelques hectares contournant une petite ferme appelée Villemarie qui donne son nom à toute la propriété des nouveaux colons, il n’y a plus aucun vestige des cultures de la Compagnie d’Arcachon.

Il faut recommencer les défrichements ; ils sont repris à la fin de 1875. L’âme de l’entreprise est M. Constant Desforges – beau-frère de M. Albert Dumay, familier dès son enfance avec la culture. Constant Desforges, sa femme, sa fille et Albert Dumay travaillent quatre ans sans prendre un jour de repos.

M. Lambezat, inspecteur d’agriculture, est envoyé par M. Cyprien Girerd[1], directeur général des forêts, pour visiter Villemarie.

Voici comment M. Lambezat, dans le très remarquable rapport qu’il adresse au ministre de l’agriculture, s’exprime au sujet de cette famille de pionniers : « M. Constant Desforges est merveilleusement secondé par sa femme, par sa fille et par son beau-frère, il serait impossible de rencontrer une famille plus intéressante, plus courageuse, plus active que celle dont il s’agit ; après avoir très impartialement étudié M. Desforges, sa famille et sa situation, je n’hésiterai pas à dire que j’ai été très virement impressionné du bon sens, de l’intelligence, de l’esprit des affaires dont a fait preuve M. Desforges… Je serais heureux de voir accorder à M. Desforges, le moyen de lui faciliter une entreprise importante… »

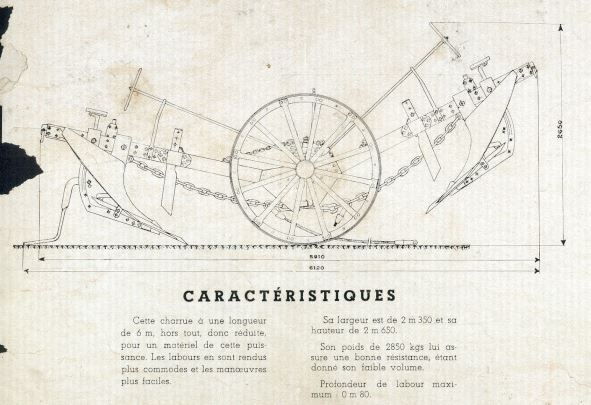

Ce moyen, M. Lambezat l’indique dans la suite de son rapport, c’est l’appareil de labourage à vapeur dont l’acquisition dépasse les moyens de M. Desforges et pour lequel il aurait besoin du concours de l’État et du département de la Gironde. Le résultat déjà acquis aujourd’hui est le défrichement et la mise en culture de plus de 200 hectares. L’instrument de défrichement est la charrue bourguignonne du plus fort modèle qui est traînée par huit bœufs : le principal engrais est le phosphate de chaux fossile qui était inconnu de la Compagnie d’Arcachon ; après le défrichement on fait d’abord une récolte d’avoine ou de seigle ; ensuite la terre est mise en blé, en prairies, en vignes, ou bien consacrée à la culture maraîchère dont les produits sont absorbés par la population nombreuse et toujours croissante d’Arcachon.

Tous les arbres à fruit, tous les arbres forestiers poussent admirablement sur cette terre qui ressemble à du sable noir. On peut y voir, outre les pins, des peupliers d’Italie, des peupliers suisses, des platanes, des châtaigniers d’une grosseur étonnante pour leur âge.

À la fin de cette année (1879), le troupeau de vaches laitières et de génisses, toutes de race bretonne, dépassera cent têtes.

Le moulin à blé, parfaitement restauré, sert en même temps de moteur agricole. Il fait marcher, en outre, deux scies circulaires qui débitent tous les bois nécessaires à la construction des bâtiments de ferme et une batteuse et différents instruments à couper, à décortiquer, etc.

La seule chose qui manque aux colons de Villemarie, comme l’a si bien dit M. Lambezat, c’est un appareil de labourage à vapeur au moyen duquel leur opération de défrichement pourrait être terminée dans deux ans ou deux ans et demi, — j’ajouterai que ce n’est pas seulement l’intérêt de ces propriétaires qui est en jeu, mais qu’il y a un grand intérêt pour le département de la Gironde, pour l’État lui-même à ce que plus de 10 000 hectares de cette plaine possédée jadis par la compagnie d’Arcachon et maintenant en landes, soient converties en terres arables, en prairies, en vignes, même en plantations de pins.

Un appareil de deux machines Jumel-Fowler coûterait 54 000 fr et pourrait défricher plus de 600 hectares par an.

Aucune localité n’est plus propre pour le labourage à vapeur. L’eau est à proximité et le combustible serait fourni en quantité plus que suffisante par les racines de bruyères et d’ajoncs que l’opération du défrichement retirerait du sol. Enfin le sol très meuble et jamais compact ne contient pas une pierre.

On se demande comment personne, dans le département de la Gironde, n’a songé qu’il y a là de grandes richesses enfouies dans le sol ; la réponse est facile à trouver ; la nature a été trop prodigue pour le département de la Gironde : elle lui a donné cette mine d’or, qu’on appelle le Médoc et dont les magnifiques vignobles ont l’univers entier pour tributaire de leurs produits. Toute l’attention des bordelais est tournée vers le Médoc ; leur ambition est d’avoir une propriété dans cette terre promise, pour eux, le Médoc c’est la richesse, la lande c’est la stérilité et la misère.

Cependant les propriétaires des vignobles des basse terres maintenant envahis par le phylloxéra découvriront peut-être un jour qu’il y a dans la plaine de Cazaux un sol parfaitement propre à la culture de la vigne et que sa nature sablonneuse met à l’abri du phylloxéra ; je ne puis que les engager à aller voir les vignes plantées à Villemarie par M. Desforges et à visiter en même temps toutes les cultures ; ils ne regretteront pas leur voyage.

Pardonnez-moi, monsieur le Rédacteur, cette trop longue lettre et recevez l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Un Sénateur en vacances

L’Avenir d’Arcachon du 26 octobre 1879

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5422241r/f1.item.r=vigne

[1] – Voir la biographie de Cyprien Girerd : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprien_Girerd

Depuis deux ou trois mois (1909) une installation de labourage électrique fonctionne régulièrement à quelques kilomètres au sud d’Arcachon ; nous croyons intéressant de résumer les renseignements que nous devons à l’obligeance de M. Émile Lebert[1], qui a conçu et exécute le programme complexe de la mise en valeur d’un important domaine.

Dans la première moitié du XXe siècle, d’autres familles célèbres s’essaient aussi à la mise en valeur de ce territoire. On voit ainsi les troupeaux de vaches de Jacques Meller et dans les années 30 beaucoup se pressent aux réceptions données par le propriétaire des lieux, le Duc Decazes.

On se souvient de la messe de St Hubert de l’année dernière à Notre-Dame. Le doyen, toujours si habile, si sacerdotalement avisé, y prononça un discours que chasseurs et surtout chasseresses ne trouvèrent pas à leur gôut cynégétiques. On décida que l’année suivante, la pieuse et sportive assistance émigrerait sous d’autres voûtes saintes.

Le 18 novembre prochain [1828] la messe de St Hubert aura lieu dans la chapelle du Moulleau. Malheureusement, l’église est en voie de reconstruction ou mieux d’agrandissement.

Une petite partie est livrée au culte, l’autre est aux mains des ouvriers de M. Gaume. On ne peut pas, dans ces conditions, y célébrer une imposante cérémonie comme celle de l’an dernier à Notre-Dame.

Le nouveau curé du Moulleau se contentera de dire une simple messe basse, sans musique, puis une auto prendra l’officiant et le transportera en pleine lande de Villemarie, au joli rendez-vous de chasse « Les Bruyères » où le ducal master donne une si large hospitalité aux membres de son équipage. Là, M. l’abbé Labalette (et non Larbalète), avec l’autorisation du curé de Gujan-Mestras, pasteur de Villemarie, bénira la meute et les appartements de la ferme, transformés et embellis par celui qui a si bien mérité le nom de prince charmant de notre terre d’amour.

Ensuite le Champagne remplacera le légendaire porto « desbruyères » remplira les coupes qu’on lèvera à la santé de Mme la duchesse Decazes qui fait les honneurs de la chasse avec une grâce charmante.

G. de P.

On voit aussi les 530 hectares de vignes du fils de l’industriel, le comte Decauville, associé à M. Ferré d’Essonne (lire Feray), dont le seul souvenir est, sur la route des lacs, le lieu-dit « le chai au vin » ; les cépages sont ceux du Médoc, malbec, merlot, verdot, cabernet-sauvignon, jurançon rouge. Pour les blancs, sauvignon, sémillon, folle blanche, jurançon blanc. Taille médocaine. Malgré les engrais et les investissements, il ne produit jamais plus de 1 hectolitre à l’hectare. La rareté de la main d’œuvre est la principale cause de son déclin.

À La Forge voisine, le résultat est meilleur : 11,5 hectolitres à l’hectare, mais le résultat final est identique. M. Bertrand préfère la culture du topinambour, 300 hectolitres d’alcool à l’hectare.

Très récemment, Charley Fuster se prend de passion pour la lande de Villemarie où il découvre, en restaurant la cabane des résiniers de l’ancien Domaine Decazes, quelques ceps d’origine, courageux résistants dans ces territoires à l’abandon depuis les expériences aventureuses du riz. Il s’agit principalement de baco, d’aramon, de gros noir et de charge-fort. Le noah a été interdit de culture depuis… le vin des fous ne devait pas sa réputation à la seule génétique mais aux quantités astronomiques ingurgitées…

Trois cents pieds de merlot et syrah sont introduits sur les conseils d’un expert, le professeur Pauli. C’est dire qu’elle ne peut prétendre à aucune AOC, puisque la syrah est un cépage de la vallée du Rhône, qui donne au vin texture et couleur qui peuvent lui faire défaut. Encore à contrepied des clichés, il ne s’agit pas de vin de sable. La vigne était… et se trouve de nouveau, plantée sur des parcelles où l’élevage de vaches laitières avait permis de créer un humus.

Le « Domaine Decazes – Vin du Captalat de Buch » voit la mise en bouteilles de la première récolte 2004. Dès 2008, cette vigne, pas plus grande qu’un mouchoir de poche, produit une barrique, 300 bouteilles, d’un vin robuste, sans défaut, bien charpenté et plaisant au goût, idéal pour accompagner le repas du vigneron, fait de tricandilles, de grenier médocain et d’entrecôte à la braise de sarments.

L’étiquette reproduit la cabane d’antan, sa treille, son charme fou, à proximité de pins qui ont retrouvé la blessure du gemmage ! Comme le vin, la résine se remet à couler sur la route du lac, à deux pas du canal de Cazaux à Gujan.

Dans les numéros de l’Avenir d’Arcachon des 11, 18 octobre, 6 décembre 1908, 3, 31 janvier, 28 février 1909, nous avons déjà parlé de l’Usine d’électricité située a Villemarie, pour le service de la Société des Porcheries Françaises.

Le jeudi 11 novembre 1909, invité par M. Émile Lebert, nous sommes allés à Villemarie, en compagnie de M. Marcellini, photographe. Après La Teste, on suit la route de Cazeaux.

Les buées du matin s’élèvent sous les premiers rayons du soleil, qui teintent de lueurs dorées la mélancolique poésie de la verte forêt. On franchit le pont du Saou, et, à 50 mètres de là, on entre à gauche dans la lande boisée. Sur la droite pointent les toitures du Becquet, dont le propriétaire M. Jacques Meller, notre sympathique sportsman, a fait deux jours auparavant la même excursion que nous.

Nous traversons le Canal de Navigation, un peu plus loin le Canal des Usines, et nous arrivons au centre de cette belle propriété : M. Lebert possède 140 hectares de landes, auxquels il a adjoint une location de 220 hectares ; il a la jouissance du Canal des Usines et de quatre canaux d’irrigation qui s’en détachent sur la droite.

Les terres, autrefois incultes, sont des landes sableuses, terres de bruyères garnies de nombreuses souches de pins et d’ajonc. Il s’agit de défricher, puis de cultiver ces terres en partie irrigables ; les produits doivent être utilisés par une grande exploitation que la « Société agricole et industrielle des Porcheries françaises » est en voie d’établir à Villemarie, où l’on doit entretenir environ 2 000 porcs par an, qui seront transformés sur place en produits comestibles.

Pour ces travaux de défrichement, pour les façons culturales annuelles, comme pour l’éclairage et les diverses machines nécessaires à la future ferme de Villemarie, on utilise l’énergie hydraulique que peut fournir le Canal des Usines, en aménageant une chute d’eau à l’aval du petit étang de Villemarie.

L’étang a une superficie de 7 750 mètres carrés, et 1,20 m de profondeur moyenne ; un radier de 22 mètres de long et de 3,60 m de large conduit l’eau à une turbine, dite américaine, construite par les ateliers Teisset, Chapron et Brault frères, de Chartres. La turbine, qui utilise une chute de 2,60 m, peut fournir une puissance de 50 à 60 chevaux-vapeur.

Le Canal des Usines débite en moyenne 868 litres d’eau par seconde, avec des variations comprises entre 579 litres et 1 157 litres par seconde ; ces débits sont insuffisants, avec la chute de 2,60 m, lorsqu’il s’agit d’obtenir, à certains moments, une cinquantaine de chevaux à la turbine, dont le rendement varie de 80 à 85% ; il faut alors lui fournir dans les 1 800 litres d’eau par seconde, ce qui est assuré par l’étang de Villemarie jouant le rôle de réservoir.

Une usine hydraulique a été construite en ciment armé ; c’est un bâtiment de 16 mètres de long et de 4 mètres de large ; la partie hydro-électrique occupe 8,50 m de long sur la largeur de 4 mètres ; l’autre partie de la construction, qui comporte un étage, doit recevoir un moulin à farine qui sera actionné directement par la turbine ; les hauteurs sont de 3,70 m pour le rez-de-chaussée, et 3,20 m au premier étage du moulin.

À peine avons-nous mis pied à terre, que notre première visite est pour la Salle de l’Electricité.

Nous avons déjà décrit la turbine ; nous regardons plus longuement cette fois le Tableau de distribution : à gauche la force, à droite la lumière ; les deux dynamos de 500 volts, 33 ampères. Dans la salle un seul homme, qui manie le régulateur des vannes de la turbine.

L’usine électrique comprend deux dynamos à courant continu de la Société française électrique de Nancy. Le courant fourni peut atteindre 600 volts et 33 ampères ; il est conduit dans les champs par deux fils de cuivre de 6 millimètres de diamètre ; la longueur prévue de la ligne est d’environ 3 kilomètres, dont le tiers est actuellement mis en place.

Il nous tarde, si intéressante que soit cette Usine productrice de force électrique, d’aller en constater l’application sur le terrain, l’effet après la cause ; car nous avons bien vu ailleurs des charrues et instruments aratoires mus à la vapeur, mais jamais aucun à l’électricité.

« Cette traction électrique produite par une turbine à l’eau, nous dit M. Lebert, est normale, régulière, analogue à l’effort lent et prolongé des bœufs. Par contre, la traction d’une machine à vapeur, d’un locomobile quelconque, procède par à-coups qui sont très comparables aux brusques coups de collier du cheval. C’est assez vous dire l’excellence et la supériorité de force et de travail que présente la turbine productrice d’électricité, à toute machine à vapeur. Et ce qui est vrai pour la force est aussi vrai pour l’éclairage ; la lumière électrique produite par une turbine est plus régulière que celle fournie par une machine à vapeur ; elle n’a pas de scintillements, d’incandescences subites ; elle est stable et uniforme. »

Après avoir longuement et curieusement regardé le Tableau de Distribution, avec ses cadrans où les volts enregistrent les puissances de la turbine, et où les lampes-témoins indiquent, tant qu’elles brûlent, la production d’électricité, nous quittons l’usine, et, en suivant le canal, gagnons une plaine d’une étendue de 7 hectares, où l’on procède au défrichement de la lande dont le sol recèle en abondance des souches d’ajoncs épineux.

Le chantier de défoncement comprend deux treuils automobiles, distants de 250 mètres l’un de l’autre à chaque extrémité du champ, tirant une charrue-balance Bajac, pesant 470 kg ;

on est très satisfait du travail effectué par cette charrue, relativement légère, du type dit « à versoir creux, en acier infernal-éclair », malgré les nombreux à-coups qu’elle doit supporter lors de la rencontre des souches et des longues racines d’ajonc.

L’Autotracteur est une voiture que nous avons déjà décrite, montée sur roues, reliée à l’usine par un fil que soutiennent des poteaux comme ceux du télégraphe, lequel court du poteau à terre, a travers champs, sans danger aucun, car il est noyé dans une gaine isolatrice. Ce fil de transmission actionne une dynamo qui fait mouvoir un treuil.

Chaque treuil est relié à la ligne électrique, fixe, par des câbles souples isolés, formés de 7 fils de cuivre de 16 dixièmes de millimètre de diamètre ; le câble souple s’enroule sur une grande bobine disposée au-dessus de l’avant-train. Le courant passe au commutateur de manœuvre, analogue à ceux qu’on voit sur les tramways électriques, puis à la réceptrice, laquelle, par engrenages, actionne soit le treuil qui enroule le câble de traction, soit les roues d’arrière du chariot pour obtenir l’avancement nécessaire après chaque raie de la charrue.

Chaque treuil automobile, protégé par une toiture en tôle ondulée, pèse 4 500 kg et le tambour du treuil peut recevoir 300 mètres de câble de traction en acier de 20 mm de diamètre (les câbles, qui avaient 20 mm de diamètre à la livraison, ont actuellement 16 mm) ; un embobineur automatique guide le câble d’acier lors de son enroulement sur le tambour du treuil, et dont l’autre bout est amarré à la charrue.

Il est facile de comprendre que les Autotracteurs fonctionnent et actionnent la charrue alternativement. Si la charrue est placée près de l’Autotracteur à droite du champ, c’est l’Autotracteur situé à gauche du champ qui met son treuil en mouvement, pour tirer la charrue à soi, et lui faire traverser toute la plaine en creusant son sillon. Quand la charrue est arrivée à l’Autotracteur n° 2, celui-ci stoppe son treuil, el c’est à son tour l’Autotracteur n° 1 qui actionne et tire le câble de la charrue pour la ramener à soi. C’est un chassé-croisé sans interruption, dont la charrue est l’infatigable navette.

Sur chaque Autotracteur se trouve un wattman ; d’ailleurs, pendant ce va-et-vient de la charrue, les deux Autotracteurs restent parfaitement immobiles ; ils n’ont besoin de se déplacer que lorsqu’il a été creusé un certain nombre de sillons.

La charrue est conduite par un laboureur, qui a plutôt l’air d’un conducteur d’automobile. Assis sur un petit siège il gouverne une roue-volant destinée à guider la direction très droite des roues, afin de conserver la ligne droite du sillon, dont le coutre et le soc assurent d’eux-mêmes la régularité de profondeur.

Comme cette charrue est prise entre deux câbles, qui chacun d’eux la rallient à un Autotracteur, il est aisé de concevoir qu’elle ne peut tourner sur elle-même, comme dans le labourage à traction humaine.

On a pourvu à cette impossibilité (relative, puisque en perdant du temps on eut pu dénouer le câble et tourner la charrue à bras), on y a pourvu en construisant cette charrue avec deux sièges et doubles socs. Au bout du sillon le laboureur change simplement de siège : il vient se mettre à celui d’arrière ; celui d’avant, comme tout l’avant-train de la charrue, se relève en l’air et s’en va ainsi inutilisé jusqu’au retour. C’est une double charrue, ou pour mieux dire une charrue brisée par moitié, dont chaque moitié est en terre ou en l’air, et sert à son tour et alternativement.

On objectera qu’elle est plus pesante du double ; mais qu’importe le poids pour une force comme l’électricité !

En fonctionnement ordinaire, cette charrue marche à 5 kilomètres à l’heure.

C’est merveille de la voir tracer vite, régulièrement et très droit, un sillon de 30 centimètres de profondeur, retournant en une épaisse molle la glèbe noire et grasse de cette terre de bruyère, qui contient parfois de grosses racines de pins, et quantité de jaugues pourvues de leurs souches.

À un arrêt du travail, M. Marcellini photographie ces appareils ; et auprès d’eux, M. Émile Lebert le propriétaire et l’innovateur de cette merveilleuse manifestation de l’industrie agricole ; M. Toussenat, l’intelligent et actif mécanicien de l’Usine, les deux wattmen des Autotracteurs, le laboureur et son aide.

Le défrichement est complété par le passage d’une herse en fer à 4 limons, de 1,90 m de large, 1,50 m de long, pesant 150 kg.

Voici les données que nous possédons relativement au travail effectué avec des ouvriers ordinaires du pays, qui n’avaient jamais manœuvré de treuils, ni touché à des appareils électriques dont ils avaient peur dans les premiers jours d’apprentissage : pour le défrichement on emploie cinq hommes, un à l’usine génératrice, un à chaque treuil, un à la charrue et un aide pour faciliter les manœuvres et assurer, avec une pioche, le dégagement des grosses racines. Le labour a 0,30 m de profondeur et 0,40 m de largeur ; la raie a 275 mètres de longueur et, en pratique, y compris les arrêts obligatoires, on fait en moyenne 12 sillons par heure, c’est-à-dire 990 mètres carrés ; la charrue se déplace à une vitesse moyenne d’environ 1,15 m par seconde et les manœuvres nécessitent à peu près une minute à l’extrémité de chaque raie. Dans les conditions les plus favorables, lorsque le sol n’est pas trop garni d’obstacles, on défriche un hectare de lande par journée de huit heures.

La dépense d’énergie, mesurée au compteur de l’usine, est en moyenne de 450 volts et 35 ampères ; mais ces 15 750 watts ne sont pas intégralement employés par la charrue : il y a la perte de la ligne, celles de la réceptrice, des transmissions et du travail du câble, plus, surtout, la perte occasionnée par le rhéostat de réglage de la réceptrice ; aussi nous ne tenterons pas de faire un calcul relativement à la traction qui peut être disponible à la charrue.

Lors du travail de la herse, le courant fourni par l’usine génératrice est de 450 volts et 18 ampères, soit 8 100 watts.

Les treuils électriques ont été construits sur les indications de M. Lebert, qui a d’ailleurs conçu d’une très belle façon tout le programme exposé au début de cet article.

« C’est la première fois, nous dit M. Lebert, qu’on fait de la traction électrique appliquée au labourage. Dans cette plaine, il y a encore à défricher 3 kilomètres de longueur sur des largeurs variant de 250 à 300 mètres. Vous avez vu toutes ces plaines en landes sauvages, frustes et incultes ; vous les voyez au trois-quarts prêtes pour la culture. Quand vous reviendrez, vous verrez en construction, de l’autre côté de ce canal, des loges pour les truies-portières, peut-être au mois de décembre prochain.

Les truies-portières, retenues d’ores et déjà, arriveront en mars ou avril. Les premières seront de la race Saint-Yrieix – le fameux cul-noir ! –, Loches et les Voges ; les deuxièmes de race Normande ; les troisièmes Craonnaises, la plus belle des races du monde. J’estime, du reste, que les premières que j’ai choisies, sont les plus rustiques, les plus précoces, et les plus fécondes.

Dans ma pensée, l’usine de Villemarie devrait devenir une sorte d’École Normale où viendra s’instruire le personnel choisi par les différentes filiales qu’on créera certainement dans la suite ; plusieurs de ces filiales ont déjà fait choix de la région où elles s’installeront.

Vous ne trouverez pas prétentieuse ni exagérée ma croyance en l’avenir de cette initiative, quand je vous aurai dit qu’en 1908 il a été consommé en France 75 millions de jambons dits : Jambons d’York, qui sont originaires de Hollande ou de Danemark. Ces chiffres sont officiels et fournis par le Ministère du Commerce.

Ces jambons sont expédiés du port de Harrick, moitié pour l’Angleterre, moitié pour la France.

C’est d’ailleurs grâce à cette industrie du porc que la Hollande et le Danemark possèdent les plus belles laiteries du monde et qui font la fortune de leur pays.

Après la fabrication du beurre et du fromage, il reste le petit lait. C’est pour l’utiliser qu’on a fait des porcheries, et il se trouve qu’une industrie qui, à l’origine était annexe est devenue primordiale.

La Suisse, en ce moment, est en train d’imiter la Hollande, et le Danemark ; à chacune de ses grandes laiteries est adjointe une porcherie.

Aux portes de Budapest une grande porcherie avec ses filiales a produit 200 000 porcs et, au point de vue économique, la lutte du porc hongrois contre le porc serbe est une véritable émulation nationale. »

Tout en causant, nous retournons déjeuner, et après déjeuner nous revenons sur ce champ d’expériences où la vue de ce labourage électrique nous passionne.

Nous comprenons alors la pensée maitresse qui préside au défrichement de ces landes par la construction d’une usine électrique.

Cette agriculture intensive permet les assolements, plantes sarclées succédant à des céréales, pour donner naissance à des prairies ; celles-ci nourriront des vaches qui produiront, outre le beurre et le fromage, le petit lait pour nourrir des porcs destinés, non à l’engraissement, mais à faire des jambons.

Pour compléter la nourriture des porcs, on emploie des farines produites par tous les tubercules et tous les féculents : sarrasin, pommes de terre.

Et quand la porcherie sera installée, là encore utilisation de l’usine électrique pour tous les services de cet établissement.

À en juger par ces prémisses, nous avouons avoir admiré très franchement cette pratique application de l’industrie à l’agriculture, cette remarquable mise en œuvre des énergies électriques pour le service d’une exploitation rurale de large conception.

Et le soir, comme le soleil descend étincelant derrière les dunes de la grande forêt, nous revenons à Arcachon en augurant un très légitime succès pour la belle industrie agricole inaugurée par la « Société des Porcheries Françaises de Villemarie ».

L’Avenir d’Arcachon du 14 novembre 1909

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6151571x/f1.item.r=%22%C3%89mile%20Lebert%22cazau.zoom

http://toponymielateste.free.fr/III.Les%20lieux-dits.htm

« Le labourage électrique près d’Arcachon », Journal d’agriculture pratique, de jardinage et d’économie domestique, Max Ringelmann, janvier 1910

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96875575/f31.item.r=foussat%20villemarie

De vigne en Buch

http://academiedubassindarcachon.blogspot.com/2010/02/de-vigne-en-buch.html

[1] – Le 18 novembre 1905, dans l’étude de Me Langlois, notaire à Bordeaux, le domaine de Solférino est vendu à M. Émile Lebert, propriétaire à La Teste (Gironde). Monsieur Émile Lebert, Matheo Petit et Sazias le revendent le 22 mars 1906 à Monsieur Jean-Ulysse Labeyrie, directeur de la térébenthine française, à Morcenx, et Madame Maniort, de Dax.

https://archive.org/stream/revueillustredu00unkngoog/revueillustredu00unkngoog_djvu.txt

file:///C:/Users/rapha/Downloads/AVAP%20SOLFERINO%2002-rapport%20de%20pr%C3%A9sentation%20revision%20ZPPAUP%20en%20AVAP-2.pdf.

Vendredi [19 novembre 1926], […]

Comme il n’était que 16 heures, Guy de Pierrefeux conseilla d’aller visiter la ferme de Villemarie distante de quelques kilomètres. On accepte, on part, on arrive bientôt à une longue avenue, perpendiculaire à la route, du côté droit. L’automobile s’y engage, bien qu’elle fut étroite et boueuse. Nous pénétrons dans un vaste domaine où des rideaux de pins encadrent de grandes prairies. Le maître du logis s’avance au devant de nous. C’est un homme superbe, d’une quarantaine d’années, large d’épaules, robuste, le vrai type du gentilhomme campagnard. Guy de Pierrefeux, qui connaît tout le monde, fait les présentations :

Monsieur Van Minden, un Belge.

— Enchanté. Vive la Belgique ! Monsieur.

— Je ne vous proposerai pas, nous dit-il, de faire le tour de ma propriété, car elle mesure 122 hectares, mais je vais vous montrer ce qu’il y a de plus intéressant : la porcherie et la vacherie. Je me consacre surtout à l’élevage des porcs que je vends dix francs le kilo à des charcutiers de Libourne.

Il nous fait pénétrer dans un hangar où, de chaque côté de l’allée centrale, sont des boxes enfermant des truies avec leurs petits, les uns âgés de plusieurs mois, les autres nés depuis huit jours, tout roses, pas plus gros que des chats, tétant goulûment leur mère.

Tandis que nous les contemplons, un énorme cochon se jette dans nos jambes en grognant. Mademoiselle J. se sauve, épouvantée. On la rassure : mademoiselle, cet animal est cochon mais il n’est pas méchant. Vous rencontrerez dans la vie beaucoup d’hommes plus dangereux.

On visite ensuite la vacherie où nous admirons une douzaine de belles vaches et un magnifique ne taureau. M. Wichegrood s’indigne qu’un seul mâle jouisse de tant de femelles. On le calme en lui donnant une motte de beurre.

Nous sortons ; la nuit est venue, nuit tiède et douce que la lune éclaire de sa poétique clarté ; Mars sanglant brille seul à l’orient d’un éclat rougeâtre.

M. Vàn Minden en nous accompagnant nous raconte sa vie : il a longtemps habité Java, où il se livrait à l’exploitation du caoutchouc ; dans cette île, il y a des serpents venimeux, beaucoup de panthères et des tigres qui traversent à la nage des détroits de dix kilomètres. La chaleur n’y est pas plus forte que dans ce domaine de Villemarie où on a constaté, en été, des températures dépassant 40 degrés. Ici, il vit très heureux, avec sa femme et ses trois enfants, se lève à 4 heures du matin pour faire sa correspondance et se couche à huit heures du soir. Tout irait bien sans les difficultés de la main d’œuvre. Les ouvriers agricoles exigent de gros salaires et travaillent peu. Malgré cela, l’avenir donne de grandes espérances.

Nous remercions cordialement ce gentleman-farmer de son gracieux accueil et nous repartons pour Arcachon où nous arrivons sains et saufs contrairement aux appréhensions de Guy de Pierrefeux peu confiant en un chauffeur inexpérimenté.

Albert Chiché, Ancien député de Bordeaux

L’Avenir d’Arcachon du 21 novembre 1926

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54220197/f1.image.r=gu%C3%A9risseur?rk=64378;0

L’Avenir d’Arcachon du 11 novembre 1928

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5422202n/f2.image.r=mestras?rk=5064402;4