Le premier de ces établissements remonte à l’année 1759 ; il est fondé par le comte de Beaumont, qui a l’intention de défricher et de cultiver les landes de Bordeaux, d’y faire des dessèchements, et d’y creuser des canaux.

Sur sa demande, on dresse l’état des landes appartenant au roi ; on en fait une inféodation par un arrêté du Conseil de 1760, et en faveur d’un sieur Bellegarde et consorts.

Cette concession et l’entreprise de M. de Beaumont n’ont aucun résultat.

Par acte passé en l’étude de Bronod jeune, notaire à Paris, le 19 jain 1761, le marquis de Civrac, propriétaire d’une grande partie des landes dépendant de sa terre de Certes, en concéda à la Compagnie Moriencourt et Salignac 24 000 arpents ou 52 lieues carrés.

Un arrêt du Conseil du 1er juin 1762, approuve cette concession, avec exemption des droits de lots et ventes et de toutes charges ou compositions pendant quarante ans.

Celte remise des redevances et de tous les impôts, accordée à des terres dont les produits ne devaient être entrevus que dans un avenir éloigné, est considérée par la Compagnie, comme un de ses éléments de succès. Séduite par cette erreur, elle s’empressa de faire paraître un prospectus, riche de promesses, fécond en espérances, à peu près semblable à tous ceux dont on a été si prodigue en ces derniers temps ; elle disait: « Sous des auspices aussi favorables, cette Compagnie agricole va s’empresser de prendre les dernières mesures pour entamer son utile entreprise. Quel avantage supérieur cette nouvelle culture ne doit-elle pas procurer à l’Etat, dont elle peut facilement augmenter la population de plus de trois cent mille citoyens ! Car, quelle abondance de denrées de toute espèce ne produira pas cette vaste étendue de terrain ? Plus de cent mille têtes de gros bétail pourront, après quelques années de travail, bondir dans ces belles prairies, el puisqu’il est démontré que le nombre des habitants d’un pays est toujours en proportion avec la quantité de subsistance qu’on y trouve, n’a-t-on pas lieu de se promettre que les familles se multiplieront considérablement, sitôt que l’on entre dans un certain calcul des blés de toutes sortes qui seront recueillis dans ces grands défrichements ? Que de chanvres, que de légumes, que de bois, que d’arbres fruitiers l’on sera maître’ de cultiver ! Combien de manufactures qui exploiteront les laines et les soieries du canton ne pourra-t-on pas établir ? Combien le voisinage de la mer n’offre-t-il pas de voies également promptes et faciles pour la vente et le transport de tous les objets de consommation ! »

Après avoir cité ce passage du prospectes, M. Brémontier ajoute, dans une note manuscrite : « La Compagnie pensait que, d’après une distribution générale et raisonnée de tout le terrain, il serait d’une sage économie d’établir 1 700 métairies. Elle assignait à chacune une seule pièce de terre d’environ 100 ou 150 journaux ; elle observait de placer l’habitation du laboureur, les granges, les écuries, les jardins et la pépinière au milieu de ce domaine, dont la moitié serait converties en terres labourables, et l’autre moitié employée à la culture des pâturages et des bois.

« Les entrepreneurs s’obligeaient de fournir aux fermiers le bétail qui leur serait nécessaire pour les premières exploitations.

Il résultait de ce plan que le seul emplacement des habitations occuperait environ 6 000 arpents.

Les jardins et potagers… 5.000 —

Les terres labourables 110.000 —

Les prairies 80.000 —

Les bois 20.000 —

Les chanvres et lins 12.000 —

Les chemins, canaux, cours d’eau, bouches de mer 4.000 —

Places publiques pour les foires et marchés 3.000 —

Ce tableau ainsi tracé, M. Brémontier ajoute : « Il y avait de l’exagération dans les descriptions des landes faites par la Compagnie, et dans les espérances qu’elle annonçait. Cependant, il faut convenir que ce plan était grandement conçu, et qu’avec du temps, de la circonspection et un sage emploi des capitaux, il eut été possible d’obtenir de grands succès. »

Sans doute que ces conditions ne furent pas remplies, puisque au lieu de succès en rapport avec de si belles espérances, nous voyons la Société bientôt dissoute ; son fondateur, M. de Salignac, obligé de fuir, de s’expatrier, et le marquis de Civrac aux prises avec un long procès à la Cour des Aides, pour rentrer en possession de ses terres.

Ce procès terminé, M. de Civrac traite avec une nouvelle Compagnie dont le directeur se nomme Roth. C’est en 1765.

À cette époque le gouvernement veut occuper à la culture ou dans les manufactures environ 4 000 Canadiens, alors transportés en France.

On en offrit un certain nombre à M. de Civrac, à qui l’on propose en même temps de recevoir sur ces landes, dans l’intérêt de sa Compagnie, cinquante familles allemandes destinées pour Cayenne et casernées à Saint-Jean-d’Angély.

Ces offres sont acceptées, mais sous des conditions auxquelles le gouvernement ne croit pas devoir souscrire.

La Société dirigée par M. Roth, ne laisse aucune trace de son existence. Formée en 1765, on voit en même temps un sieur Beauchamps obtenir du gouvernement la permission de défricher une partie des landes, entre qui n’eut qu’un commencement d’exécution.

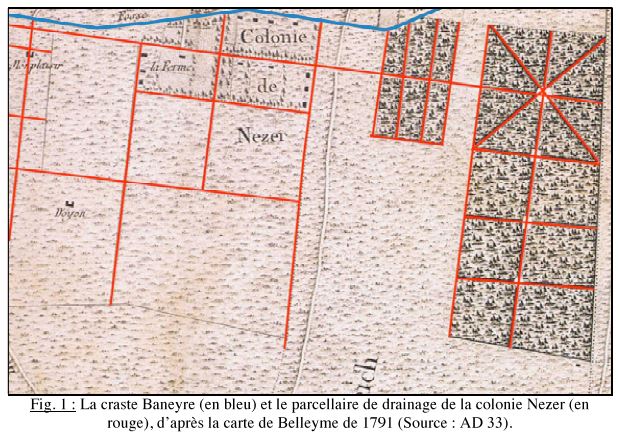

Tels étaient les essais, les premiers travaux qui préludaient à la formation d’une Compagnie plus importante, la Compagnie Nézer, qui, sans avoir été plus heureuse, a cependant laissé quelques souvenirs, à cause de la grandeur de son entreprise, source non encore épuisée de l’impulsion par elle donnée à l’industrie agricole, sur ces terres incultes, et de ce premier essai, dans les landes, de la puissance attachée à l’association des capitaux.

Comme sur cette entreprise, après un intervalle de quatre-vingts ans, est venue se greffer sous nos yeux, la Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon, il est indispensable de rappeler l’origine de la Compagnie Nézer, son plan, sa marche, ses malheurs et sa fin.

M. Amanieu de Ruat, ancien conseiller au Parlement de Bordeaux, captal de Buch, seigneur du Teich, est propriétaire d’une immense étendue de landes situées dans ces deux seigneuries. Il n’ignore pas qu’à l’aide des capitaux, éléments du travail, les terres les plus arides peuvent cesser d’être improductives.

Guidé par cette pensée, il sollicite et obtient, le 12 novembre 1765, un arrêt du Conseil d’État, suivi de lettres patentes, qui accordent à tous ceux qui deviendraient acquéreurs de ces terres jusqu’alors vaines et vagues, et qui en opéreraient le défrichement, des indemnités et des privilèges de plusieurs sortes. Ce moyen d’appeler la spéculation des terres en friche et dépeuplées est offert à une époque où, en France, la pensée est encore agitée par la philosophie ; mais au moment aussi où l’économie politique va cesser de se perdre dans les abstractions de la métaphysique.

À cette époque, en effet. Adam Smith pose d’une manière durable les bases de cette science jusqu’alors dans l’enfance. Il reconnait, que la richesse des nations provient non seulement de la fécondité de leur sol, mais encore du travail de leurs habitants. Il ajoute que le travail seul peut rendre la terre largement et régulièrement productive, et il résume sa pensée, en disant que le travail annuel d’une nation est la source primitive d’où elle tire ses richesses, c’est-à-dire les produits nécessaires à sa consommation, ou ceux au moyen desquels elle se procure les produits créés par les nations étrangères.

Ces nouveaux principes proclamés en Écosse ont de l’écho en France.

La doctrine du travail, présentée comme la source de toute richesse, est reconnue vraie et adoptée par tous les économistes.

On en est à cette théorie, vers le milieu de ce XVIIIe siècle, si éloigné du notre par le développement imprimé depuis à l’industrie et à l’esprit d’association, lorsqu’un homme, dont le pays contraste si énergiquement avec celui des landes, un Suisse, Daniel Nézer, entreprend de mettre en pratique les principes professés par le philosophe écossais.

Dans ce but, et par contrat passé devant Me Perrens, notaire à Bordeaux, le 5 février 1766, il acquiert de M. de Ruat, 40 000 journaux de landes, pour le prix de 77 500 livres, indépendamment d’une rente foncière et perpétuelle fixée à un denier par journal.

Nézer se présente comme le chef d’une Compagnie à former pour parvenir à défricher les landes acquises, et à réaliser toutes les espérances de fortune qu’il entrevoit dans ce défrichement, s’il réunit les fonds nécessaires à l’entreprise, soit par des associations, soit par des emprunts.

Son premier associé est le sieur Mazeau de Latanière, qui, par acte reçu par Mouret, notaire à Paris, le 25 septembre 1767, s’oblige de faire une avance de 720 000 livres.

Par un autre acte, passé devant, le même notaire, le 8 mai 1769, la Compagnie Nézer en exposant qu’il n’est pas d’une bonne administration de presser la vente des terres mises en valeur, reconnait la nécessité de faire un emprunt de 1 800 000 livres, au moyen de six cents reconnaissances de 3 000 livres, chacune, dont le remboursement serait garanti par une hypothèque privilégiée sur les landes défrichées et à défricher.

« Les terres alors défrichées, lit-on dans le préambule de cet acte, présente une valeur de 1 200 000 livres, bien que l’opération n’eut encore coûté que 600 000 livres, et qu’il restât plus de 30 000 journaux de landes à défricher. »

Tout en se félicitant d’un aussi beau résultat obtenu dans le court délai de trois ans et demi, Nézer exprime le regret de ne compter encore dans la Société que le sieur Mazeau, et de ce qu’il n’existe pas un moyen facile et sans frais d’accepter pour associées toutes les personnes, toutes les maisons de commerce, qui, en France comme à l’Étranger, offrent de prendre un intérêt dans son entreprise.

Cet exposé, empreint des allures forcées d’un prospectus, tend à faire croire, ce qui cependant est loin de pouvoir être accepté comme une vérité, qu’en 1769, les Sociétés n’ont pas encore commencé à diviser leur capital social en actions, pendant que déjà, en 1602, la Compagnie des Indes orientales d’Amsterdam avait adopté ce moyen d’appeler des intéressés, moyen dont une Société purement civile, celle du moulin du Basacle, à Toulouse, formée au douzième siècle, avait donné le premier exemple, même, avant d’avoir été approuvée par lettres patentes du 28 août 1365 données par Charles V.

Comment se fait-il donc qu’en 1769, à Paris, et à une époque où l’action industrielle, livrée sans entraves à la circulation, a, pour ainsi dire, le caractère d’une monnaie courante, on ait pu ignorer que cette division du capital eu valeurs négociables, sans frais, est un mode licite, usité, s’appliquant aussi bien aux sociétés civiles qu’aux sociétés commerciales.

Comment peut-on ne pas savoir que ce moyen satisfait sans réserve au désir manifesté par Daniel Nézer, de faire entrer dans son entreprise et les personnes et les maisons de commerce françaises et étrangères, qui, selon lui, se présentent en masse pour prendre part à son association.

Mais, ce qui ne laisse pas d’être aussi étonnant, c’est de voir Nézer, en 1769, exprimer le regret de ne compter encore dans la Société que le sieur Mazeau, pendant que le 25 septembre 1767, date de l’acte de l’association avec ce dernier, un autre acte du même jour, passé devant le même notaire, Mainet, donne, en outre, pour associés à Nézer, les sieurs Billard, Querenet, Teroux et Duvivier.

C’est là, sans doute, moins un oubli qu’un calcul.

Cette dernière Société, comme celle faite avec Mazeau, existe toujours, mais, pour faciliter l’emprunt des 1 800 000 livres, pour ajouter au crédit qui naît de la confiance, ce n’est pas assez de présenter le défrichement des landes comme une source de fortune, bien que, sous ce rapport l’illusion sans espérance n’est plus qu’une erreur sans prestige, il faut éviter jusqu’au soupçon que la ruine de l’un des sociétaires, de celui qui secrètement a fourni le plus de capitaux, peut être attribuée à cette entreprise ; il faut donc essayer de laisser ignorer au public les rapports de Nezer avec Billard, au moment où celui-ci, tombé en faillite, dès 1769, destitué de la haute position de caissier général des postes, était poursuivi, en vertu d’un arrêt du conseil du roi, qui avait évoqué la connaissance de la faillite, dans laquelle l’administration dont Billard avait été caissier, se trouvait engagée pour cinq millions.

Voilà l’enchaînement des circonstances qui concourent à expliquer tout ce qu’il y a d’inexact, de forcé, de louche, ou de contraire à la vérité, dans l’exposé d’un acte que Nézer et Mazeau, en présence du malheur dont se trouve frappé l’un de leurs secrets associés, considèrent comme leur dernière ressource.

Aux prises avec le besoin, ils essaient d’inspirer quelque confiance, d’offrir des garanties, sans doute imaginaires, d’invoquer des bénéfices non réalisés toujours pour entrer dans la voie du crédit et recourir à un emprunt afin de prolonger de quelques jours l’existence d’une Société mourante. Mais ces tentatives sans résultats, ces démarches restées sans succès, jettent dans l’âme de Nézer le découragement, inévitable conséquence de ses inutiles efforts.

Abattu, ruiné, déclaré failli, il meurt le 8 avril 1770.

Sa faillite atteint également ses associés, Quérent, Leroux et Duvivier.

Et enfin, le 18 février de 1772, Billard, condamné au pilori et au bannissement, subit l’exposition pendant deux heures en place de grève.

Maintenant si nous jetons un coup d’œil sur cette entreprise, pour en mesurer la rapide existence, nous voyons que sa durée n’a été que de quatre années, et que cependant, alors que de tous les travaux de cette Société, il ne reste debout, comme dernier témoin de son œuvre, qu’une forêt de trois mille hectares environ, le nom de Nézer reste gravé dans la mémoire des habitants du canton de la Teste et des Landes, à l’aide des traditions toujours fidèles chez ce peuple à peu près pasteur à cette époque. Ils conservent le souvenir de l’utilité de ses plans, de la grandeur de ses vues et du bien qui serait résulté, pour le pays de l’exécution de ses projets.

Mais, Nézer était seul, il n’était pas secondé ; ses ressources ne répondaient nullement à ce qu’il y avait d’imposant dans son entreprise ; aussi, comme ceux qui l’avaient précédé, il fut se victime de ses illusions. Sa prévoyance ne put dominer son activité ; et comme tous ses calculs, appliqués à des terres arides, avaient été faits sans données positives, sans expérience acquise, ils n’offrirent, pour résultats, que des déceptions, conséquence naturelle de ce qui appartient aux chances aléatoires ou aux impressions de l’enthousiasme.

L’Avenir d’Arcachon du 17 octobre 1880

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5422392d/f2.item.zoom

L’Avenir d’Arcachon du 31 octobre 1880

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54223999/f2.item.r=nezer.zoom

L’Avenir d’Arcachon du 28 novembre 1880

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5422407d/f2.item.r=nezer.zoom