1899 – Établissements de sauvetage, Erhard

Carte des établissements de sauvetage au 1er mai 1899 Société centrale de sauvetage des naufragés fondée

en 1865… Éditeur : Erhard (Paris)

Établie en 1776 par William Hutchinson, la première station de canot de sauvetage en Grande-Bretagne est à Formby Beach, Dock Master pour le Liverpool Common Council.

Lionel Lukin (1742-1834), pionnier dans la construction de l’embarcation de sauvetage moderne « insubmersible » : alors qu’il travaille comme carrossier à Londres, Lukin commence, en 1784, à expérimenter un yawl norvégien de 6,1 m (20 pieds), testant ses altérations dans la Tamise. En 1785, il brevète sa méthode de construction de petits bateaux qui ne coulent pas même lorsqu’ils sont remplis d’eau. Il utilise des compartiments étanches, du liège et d’autres matériaux légers pour plus flottabilité et une quille en fonte pour maintenir le bateau droit. Il invente également un radeau pour secourir des personnes sous la glace, un lit inclinable réglable pour les patients hospitalisés et un pluviomètre[1].

Depuis 1785, dans les postes de douanes, des boites fumigatoires servent à réanimer les naufragés asphyxiés.

C’est après le naufrage du navire « Adventure » en 1789, où tout l’équipage périt, qu’on crée un concours pour doter cet endroit d’un engin de sauvetage. C’est là que, le 29 janvier 1790, M. Henry Greathead présente son « Original« , qui restera en service durant 40 ans ; l’« Original » est le premier bateau spécialisé comme canot de sauvetage (combiné avec certaines caractéristiques de Wouldhave). Il est testé sur la Tyne en Angleterre. Sa conception remporte un concours organisé par le comité privé de Law House, bien que William Wouldhave et Lionel Lukin prétendent être les inventeurs du premier canot de sauvetage. Une belle invention, malheureusement il a fallu qu’arrive une catastrophe pour penser que cela pourrait être utile ; 31 autres sister-ships seront construits.

C’est après le naufrage du navire « Adventure » en 1789, où tout l’équipage périt, qu’on crée un concours pour doter cet endroit d’un engin de sauvetage. C’est là que, le 29 janvier 1790, M. Henry Greathead présente son « Original« , qui restera en service durant 40 ans ; l’« Original » est le premier bateau spécialisé comme canot de sauvetage (combiné avec certaines caractéristiques de Wouldhave). Il est testé sur la Tyne en Angleterre. Sa conception remporte un concours organisé par le comité privé de Law House, bien que William Wouldhave et Lionel Lukin prétendent être les inventeurs du premier canot de sauvetage. Une belle invention, malheureusement il a fallu qu’arrive une catastrophe pour penser que cela pourrait être utile ; 31 autres sister-ships seront construits.

Henry Greathead, est reconnu – peut être à tort – comme l’inventeur du canot de sauvetage insubmersible. L’« Original » est un bateau de 28 pieds (8,5 m x 3 m) monté par 12 membres d’équipage pour lesquels des vestes en liège sont fournies.

La principale qualité de ce canot pointu des deux bouts, est d’être insubmersible, grâce à un doublage intérieur en liège et l’adjonction d’une ceinture de défense également en liège. Cela accroit considérablement la flottabilité du bateau, l’aidant à se remettre rapidement de tout renversement. Le canot de Greathead n’a pas de caissons à air qui ont pourtant été inventés par l’anglais Lionel Lukin (1742-1834) et le Français Bernières contrôleur des Ponts et Chaussées, qui imagine une embarcation insubmersible et inchavirable. Malgré des essais concluants sur la Seine en 1775, l’idée ne prend pas en France !

L’« Original » a une quille incurvée et s’élève plus d’avant en arrière ; la courbure de la quille le rend très facile à diriger autour de son centre. Une fois plein d’eau, un tiers à chaque extrémité est hors de l’eau, et il peut continuer sa route sans sombrer. Il est propulsé avec dix rames courtes, celles-ci étant plus maniables dans une mer agitée qu’une rame longue. Dirigé par une rame plutôt que par un gouvernail, il peut avancer dans les deux sens.

Il peut transporter vingt personnes.

Dans le même temps, William Wouldhave développe le premier design à redressement automatique et participe également au concours de Law House, mais ne reçoit qu’un demi-prix. Les conceptions à redressement automatique ne seront déployées que dans les années 1840.

Dans le cas du Royaume-Uni, les équipages sont généralement des bateliers locaux : par exemple, le Newhaven Lifeboat, établi en 1803 en réponse au naufrage du HMS Brazen en janvier 1800, alors qu’un seul membre de son équipage de 105 personnes a pu être sauvé.

En 1807, Lukin conçoit le « Frances Ann » pour le service Lowestoft, qui n’est pas satisfait de la conception de Greathead, et cela a sauvé 300 vies en 42 ans de service[2].

Le XIXe siècle voit la naissance de l’industrialisation. Les transports des minerais, des combustibles, des biens manufacturés et des marchandises d’une façon générale, explose. Les transports maritimes sont un vecteur important du développement.

En même temps que s’accroît le trafic maritime, les accidents et naufrages augmentent. Quelques terribles naufrages font prendre consciences à quelques humanistes qu’il est temps de passer du rôle de spectateur éploré à celui de sauveteur actif.

L’émergence des Sociétés de Bains de Mer n’arrange rien, quant au nombre de victimes de la mer.

Beaucoup de Sociétés de Sauvetage naissent alors. Toutes sont humanistes et ont pour but de sauver des vies humaines, gratuitement, bénévolement.

Leur financement ? Presque toujours le don et le legs.

Certaines sont plus riches que d’autres. Les moins riches souvent les plus petites, les plus éphémères. Certaines même n’ont pas laissé de souvenirs dans les mémoires ! Ces Sociétés sont peuplées de « gens de bien » se démenant pour mener à bien leur mission et n’oublions pas que nombre d’entre eux sont morts pour sauver leurs frères humains. Ceci mérite notre respect.

En 1824, c’est la création de la « Royal Institution for the Preservation of Life from Shipwreck » (Institution Royale pour le Sauvetage de la Vie des Naufrages) : elle est financée grâce à un appel à la Nation lancé par Sir William Hillary. Elle deviendra plus tard la « Royal National Lifeboat Institution » (Institut National du Bateau de Sauvetage).

En France, l’histoire du Sauvetage en Mer débute à Boulogne-sur-Mer en 1825 avec la naissance de la Société[3] Humaine et des Naufragés de Boulogne ; celle du Havre est fondée sur le même modèle, la même année, par sa Chambre de Commerce.

M. Vasseur, Maire, en est le Président fondateur. Son Comité directeur est Franco-Britannique : La Société Humaine de Boulogne-sur-Mer entretient donc des liens privilégiés avec ses voisins Anglais, du fait de la proximité des côtes Anglaises et, comme mentionné plus haut, de leur avance en matière de bateaux de sauvetage.

Dans ses débuts, la Société a peu de moyens mais fait son possible, particulièrement sur les plages des bains de mer, équipées de doris et de treuils légers.

En août 1833, c’est le terrible naufrage de l' »Amphitrite » face à Boulogne-sur-Mer, un naufrage qui émeut particulièrement l’opinion publique et les sauveteurs, impuissants, aux moyens inadaptés. Une opinion publique qui contraint le gouvernement à prendre rapidement position dans la lutte contre les naufrages.

En 1834, le Ministre de la Marine finance et confie à la Société, le canot « Amiral de Rosamel« …sur plans Anglais, forcément ! C’est le premier « vrai » Canot de Sauvetage de France.

La Société gardera son indépendance au sein de la future SCSM et ensuite de la SNSM.

La Société est toujours en activité et garde aujourd’hui encore un conseil d’administration franco-britannique.

Le 16 mai 1834, la « Société Humaine de Dunkerque » est fondée, devinez où ? à … Dunkerque par Louis Carlier et Jean-Benjamin Morel-Agie, Négociant, Président du Tribunal de la chambre de commerce. Jean-Benjamin Morel-Agie en est le premier président, en même temps qu’il sera le vice-président de la Société Internationale des Naufragés.

Le domaine d’activité de la Société couvre la surveillance des plages comme le sauvetage aux abords de la côte.

La Société assure le sauvetage aux abords du port. Les sociétaires donnent des cours de natation et assurent la protection des baigneurs des bains de mer. Ils recherchent et enseignent les nouvelles techniques de sauvetage pour les mettre en œuvre.

En 1875, elle est rattachée à la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés.

En 1834, le médecin Calixte-Auguste de Godde de Liancourt fonde la « Société internationale des naufragés ». Au cours du XIXe siècle, cette Société forme des établissements de sauvetages dans plusieurs ports du royaume de France mais également dans le reste du monde. On peut la trouver aussi sous d’autres formes de noms : « Société Générale des Naufragés dans l’Intérêt de toutes les Nations », « Société Générale des Naufrages et de l’Union des Nations », « Société Générale Internationale des Naufrages ».

Les activités de la « Société internationale des naufragés » consistent à former des établissements de Sauvetage dans les principaux ports du Royaume et du reste du Monde. En 1841, il aura ainsi plus de 150 établissements internationaux. Parmi les premiers établissements de métropole, on trouve celui de La Teste, fondé en 1839, qui possède un canot de sauvetage et donne des cours de sauvetage en s’appuyant sur le « Traité pratique des moyens de sauvetage, contenant des détails complets sur l’emploi de la balistique des projectiles porte-amarres,… terminé par deux traités sur l’asphyxie par submersion et la petite chirurgie de bord[4] » écrit par le Comte de Godde de Liancourt.

Les activités de la « Société internationale des naufragés » prennent fin en 1841 suite à la création, en 1838, de la « Société centrale des naufragés », institution rivale née sous l’impulsion d’André Castera, Administrateur de la Marine, ayant également pour objet exclusif « d’aviser aux moyens de diminuer le plus possible le nombre et la gravité des accidents de mer, d’en prévenir ou d’en adoucir les catastrophes ».

En 1967, la « Société centrale des naufragés » fusionne avec celle des « Hospitaliers sauveteurs bretons » pour former la « Société nationale de sauvetage en mer » (SNSM), encore aujourd’hui en activité.

On assiste au naufrage de l’Amphitrite en août 1833 à Boulogne-sur-Mer. Ce trois-mâts transporte 118 femmes condamnées à la déportation – pour vol ou prostitution – vers Botany Bay, femmes destinées à être livrées aux forçats anglais, dont douze avec leurs enfants en bas âge (23 au total) et 14 hommes d’équipage sous les ordres du capitaine John Hunter, de la marine de guerre. Le capitaine refuse l’aide des sauveteurs, craignant sans doute de débarquer sa « marchandise », appuyé en cela par les douaniers qui empêchent les sauveteurs providentiels de passer par crainte de pillage.

Puis survient « lou gran malhour » le 28 mars 1836, quand six chaloupes de pêche, non pontées, sombrent dans les passes. On pleure soixante-dix-sept noyés. L’enquête qui suit cette catastrophe est confiée à un Breton, le capitaine Louis David Allègre, installé depuis 1835 à Andernos. Il va conclure son intervention par l’obligation de ponter les chaloupes. Mais, sa rencontre avec les souffrances engendrées par ce naufrage va le pousser à innover…

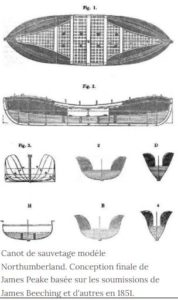

En 1851, James Beeching et James Peake conçoivent le canot de sauvetage Beeching-Peake SR (à redressement automatique) qui est devient le modèle standard de la nouvelle flotte de la Royal National Lifeboat Institution.

En 1854, suite à la mort de son frère dans un naufrage, alors qu’il aurait pu être sauvé par la présence du moindre dispositif de sauvetage, le peintre de la Marine Théodore Gudin propose de fusionner toutes ces sociétés en une seule société centrale.

Louis Jean Gudin, s’est noyé dans la Seine le 4 mars 1823 : le canot à voile, sur lequel il navigue avec son frère et un ami, l’aspirant de marine de Beaumont, chavire sous une arche du pont Louis XVI, devant le palais du Louvre. Leur ami Eugène Sue – surnommé le « Beau Sue » – racontera les circonstances du naufrage en 1835 dans la « Revue de Paris ». Juste avant sa noyade, Louis Jean Gudin illustre l’ouvrage « De la natation et de son application à l’art de la guerre » de Ludovic Le Compasseur, auquel il avait avoué son regret de n’avoir pas appris à nager : « Ce jeune artiste dessinant à l’École de Natation de la Pompe à feu les diverses positions que je prenais dans l’eau, me disait peu de jours avant sa mort : « Que n’ai-je employé à la Natation le temps et l’argent que j’ai dépensés pour la danse ! » …

Au début du XIXe siècle, plusieurs villes littorales s’étaient dotées de « Société humaine des naufrages ». Une commission présidée par M. Reynaud, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, en 1861, a pour mission de fédérer toutes ces initiatives ; son but est de rechercher les mesures les plus propres à assurer un service complet de sauvetage sur le littoral. La commission rend son rapport en 1864. Dans ses conclusions, elle indique « que la solution la meilleure serait de confier la création et la direction du service de sauvetage à l’initiative d’une Société privée à laquelle le concours de l’Administration serait acquis » : La centralisation devient évidente afin de rationaliser les ressources humaines et moyens matériels…

« Puisque le mistral de l’autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée, et sur laquelle le hasard m’a fourni des renseignements fort curieux » : Le naufrage de La Sémillante, le 15 février 1855, est encore dans toutes les mémoires : Transport de troupes en route pour la Crimée, La Sémillante, fait naufrage sur les récifs des îles Lavezzi, au sud de la Corse, ne laissant aucun survivant…

Se rappelant du projet de centralisation évoqué l’année précédente par Théodore Gudin, le Ministre de la Marine prie ce dernier de bien vouloir reprendre son projet… Ce qu’il fait. Dans son atelier de la rue Beaujon, il réunit quelques hommes de bonne volonté pour fonder … le 12 février 1865, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés[5].

La SCSN est mise sous la protection de l’impératrice Eugénie qui offre le premier canot. Son premier président est l’amiral Rigault de Genouilly, sénateur et futur ministre, son vice-président est le baron Théodore Gudin ; la société vit des dons et legs.

Quant au naufrage de La Sémillante, il sera relaté par Alphonse Daudet en 1869 dans « Les lettres de mon moulin ». Le talent de l’homme de lettres lui permet, pour notre plaisir, de s’affranchir fort heureusement de la sèche concision des rapports administratifs ou du réalisme précis des grands reportages.

Pourtant, le souvenir des 750 hommes embarqués sur La Sémillante vers un destin guerrier tout aussi meurtrier que les récifs granitiques des îles Lavezzi, mais qui ne virent jamais les rivages de la Crimée, est passé plus certainement à la postérité par la nouvelle d’Alphonse Daudet que par la chronique militaire. Cependant la question se pose à nous de savoir si les témoignages recueillis par l’auteur, traités ensuite par la fertilité de son imagination de conteur, n’ont pas altéré la réalité de cette catastrophe. Fort heureusement, la richesse des archives départementales d’Ajaccio, qui conservent de nombreux rapports sur l’événement, nous permet de retracer certaines péripéties du drame.

Le naufrage a eu lieu le 15 février 1855 selon le Commissaire de police : « Le 16, une des chaloupes annexées à l’Averne (aviso à vapeur de la marine) s’étant transportée sur les îles, apprit par les bergers la nouvelle du sinistre qui avait eu lieu le jour précédent… »

Le 18, selon le Sous-Préfet, on ignore toujours l’identité du bateau. Une première hypothèse est avancée car on découvre un bonnet de marin portant le nom de la frégate La Prudente, mais le lendemain est trouvé le registre d’équipage de La Sémillante, et le 20 le doute est levé, le bateau est bien identifié.

Le fait surprenant, et qui s’écarte du récit d’A. Daudet, est qu’il n’est découvert aucun corps. Le 24, le Procureur Impérial, qui s’est rendu sur les îles, n’en a pas vu.

Le lendemain, le Capitaine de gendarmerie, qui effectue également le déplacement, note sa surprise : « Je me suis rendu au lieu du naufrage : spectacle affligeant, des amas de bois incroyables… L’on se dit : où sont passés les cadavres et tant d’objets de valeur ?… »

En fait, le premier corps a été trouvé le 18, un deuxième le 27, ensuite le 2 mars « …neuf malheureux naufragés ont été trouvés le 2 courant aux abords des îles Lavezzi, tous mutilés et entièrement dépouillés de leurs vêtements. Un seul de ces cadavres a pu être reconnu, ce serait l’Aumônier du navire. Il conservait encore ses bas de soie noire avec sa longue chevelure… »

Le terrible bilan s’alourdit tout au long du mois de mars. Le calme revenu, un nombre croissant de corps sont rejetés par la mer et enterrés dans les deux cimetières créés sur l’île. Le 28 mars, il est fait état de 457 cadavres, « …aucun n’est entier, aux uns il manque le bras, aux autres la jambe, le pied… »

Des corps, deux officiers et un marin, sont retrouvés jusqu’en Sardaigne, de l’autre côté des Bouches de Bonifacio. Le Commissaire de police qui en a recueilli les échos s’indigne auprès du Préfet : les Sardes ne leur auraient pas accordé de sépulture, le vice-consul ne serait pas intervenu prétextant son manque de crédits : « …j’ai de la peine à croire que dans un pays catholique, et au 19e siècle, l’on puisse pousser si loin le barbarisme (sic) ».

À la lecture de ces différents rapports, il apparaît que l’imagination d’A. Daudet brode largement sur le thème du naufrage, qu’il intitule d’ailleurs « L’agonie de la Sémillante » ; il ne craint pas d’imaginer les scènes qu’il décrit. Il est vrai qu’une catastrophe d’une telle ampleur s’y prête particulièrement. Peut-on penser néanmoins que les douaniers de Bonifacio se soient rapidement rendus aux îles pour participer aux recherches ? Rien n’est moins sûr. Aucune mention n’en est faite dans les documents émanant des différentes autorités. On y trouve plutôt l’inverse.

C’est le Commissaire maritime qui est chargé de l’enquête et des recherches. Il semble n’utiliser que l’aide exclusive de l’Armée : marins de l’Averne, soldats d’un détachement du 85e de ligne. Les autres autorités s’en plaignent au Préfet. Le Commissaire de police regrette que ses initiatives soient rejetées et qu’il ne puisse pas se rendre rapidement sur les lieux où ne se trouvent que des marins et des soldats. Le Capitaine de gendarmerie est encore plus amer et élève le différend au niveau des principes : « M. le Commissaire maritime à qui est donnée la direction des opérations aurait dû non seulement se borner à conduire sur les îles Lavezzi les équipages maritimes, mais bien s’empresser d’accueillir les offres de la gendarmerie, toujours prête en pareilles circonstances. Bien loin de là, aucune déférence envers mon officier, malgré l’empressement que celui-ci a mis pour pouvoir être rendu à son tour avec toutes les autres autorités sur les lieux du sinistre, et c’est avec peine que j’ai pu me convaincre qu’il y a eu du mauvais vouloir de la part du chargé de l’inscription maritime. Ces choses sont bien regrettables, surtout pour les affaires qui intéressent à si haut point l’État… »

Le climat n’est pas à la franche collaboration ouverte entre tous les services publics ! Ce qui est par contre tout à fait évident, c’est que tous les représentants de l’État en poste à Bonifacio vivent indirectement, mais intensément, le drame qui ne peut que bouleverser tous les gens de mer. Sans qu’ils aient été témoins oculaires, leurs souvenirs, peut-être déformés par le temps, sont encore vivaces huit ou neuf ans après, et il n’est donc pas étonnant que les douaniers les évoquent avec Alphonse Daudet au cours de leur sortie en mer, sur la vedette des douanes, vers les îles Lavezzi.

L’identification de l’aumônier a dû frapper les imaginations et le fait que l’auteur nous le décrive portant encore son étole, peut sortir tout aussi bien de la mémoire collective déformée que de l’imagination d’Alphonse Daudet.

Les bretons ayant, à toutes les époques, navigué sur toutes les mers du monde en qualité de marins, parfois de militaires des troupes coloniales, voire de commerçants ou de découvreurs de nouvelles terres, il serait surprenant que parmi l’équipage ou les passagers de La Sémillante, on ne trouve pas un certain nombre d’entre eux. Il serait fastidieux d’entreprendre, dans la longue liste des victimes, les recherches exhaustives permettant de les identifier. À défaut, l’un d’entre eux peut les symboliser tous et, par l’hommage qui lui est rendu en apposant sa photographie sur les murs du cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu, représenter, en qualité de marin le plus ancien, à qui il est ainsi rendu hommage, l’ensemble des malheureuses victimes de cette catastrophe à l’ampleur effrayante.

Il s’agit de Jean-Marie, Théophile Le Bos, né à Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère, le 29 mars 1825, issu d’une famille de 8 enfants, d’un père, officier de santé et d’une mère originaire de Lannilis Après des études secondaires menées à deux pas de chez lui, dans le prestigieux collège du Léon, dont la réputation s’inscrit bien au-delà de sa ville natale, il entame sa formation à l’école de médecine de Brest. Il en sort chirurgien de marine de 3e classe affecté dans le service colonial avant de présenter sa thèse à Paris et être nommé chirurgien de 2e classe à Brest.

Il embarque en février 1855 sur La Sémillante pour connaître, quelques jours plus tard, le funeste destin qu’il partage avec les centaines de victimes qui n’atteindront jamais les côtes de la Crimée.

Dans la littérature on trouve ainsi de nombreux exemples de recomposition et de mise en scène de naufrages, voire des allusions comiques comme au début du « Marius » de Marcel Pagnol : dans cette scène Escartefigue, fier commandant de son « féri boïate » qui fait le va-et-vient 24 fois par jour entre les deux quais opposés du port de Marseille discute avec Marius qui lui vante les grands voyages en mer sur des bateaux qui vont loin. Escartefigue lui rétorque : « Oui ils vont loin. Et d’autre fois ils vont profond ! ».

En 1866, vingt stations SCSN sont en service, quinze en construction.

En 1872 la Société Humaine de Dunkerque, créée en 1834, rejoint la SCSN.

En 1883, la société gère 70 stations de canot de sauvetage et 150 postes de lancement de fusées porte-amarre utilisés pour installer des va-et-vient entre les bateaux en difficulté et la côte.

En 1885, le colonel William Huber-Saladin s’inspire de la SCSN pour créer la « Société internationale de sauvetage du Léman ».

1893 – Stations de sauvetage – Apkawoh, Kazo, etc.

Stations de sauvetage sur les côtes de France en russe

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531464026?rk=8819786;0

Au début du XXe siècle, les canots, initialement à avirons et à voiles, doivent être remplacés par de coûteux canots à moteur.

En 1906, le Commandant Delpierre déplace le siège de la SCSN à Boulogne-Sur-Mer, alors principal port de pêche français.

En 1967, la SCSN dispose de 58 canots à moteurs insubmersibles et inchavirables.

En 1967, elle fusionne avec la « Société des hospitaliers sauveteurs bretons » pour mettre en commun les moyens de sauvetage. Ces deux sociétés deviennent la « Société nationale de sauvetage en mer » SNSM.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84419937

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_centrale_de_sauvetage_des_naufrag%C3%A9s

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/44/08/91/culture-maritime-et-patrimoine/La-Semillante-2.pdf

[1] – https://delphipages.live/fr/divers/lionel-lukin

[2] – https://stringfixer.com/fr/Motor_life_boat

Voir aussi https://www.wikiwand.com/en/James_Beeching

[3] – Société ayant alors la connotation actuelle d’Association.

[4] – https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1164051m.r=%22trait%C3%A9%20pratique%20des%20moyens%20de%20sauvetage%22?rk=21459;2#

[5] – https://kbcpenmarch.franceserv.com/societes-de-sauvetage.html