Un peu plus loin, on entre dans ce vaste désert de sable nommé les Landes.

C’est le pays le plus triste du monde ; l’eau y est couleur de café, et le sable est à peine couvert, de temps à autre par des pins qu’on écorche pour avoir de la résine.

Même quand il n’est pas écorché, ce pin est le plus vilain du monde.

Stendhal

La nécessité, l’impérieuse nécessité, tel est le premier motif qui a conduit l’homme à la culture de la terre et qui, depuis, n’a cessé de l’assujettir à celle obligation pénible, à cette condition essentielle de son existence.

D’abord, guidés par l’observation, par ce désir aussi ancien que le monde, d’obtenir toujours les plus beaux résultats avec le moins de peine possible, les premiers cultivateurs donnent la préférence aux terres les plus fertiles, à celles que leur composition, leur situation favorisent le plus, à celles qui semblent les mieux disposées à remplacer, par des plantes utiles, les épines et les chardons dont parle la Genèse (« Elle te produira [la terre] des épines et des chardons.)

Ainsi ont agi les hommes depuis les temps les plus reculés, ainsi nous les voyons encore agir de nos jours dans ces contrées nouvellement découvertes où se sont rencontrées, sans rien changer à cette manière de procéder, une civilisation avancée, et une nature entièrement sauvage.

Plus tard, il est vrai, à une époque voisine de la grande révolution produite par le Christianisme, au temps où les préceptes d’amour, de charité prêchés par le Sauveur comptent de nombreux, de fervents prosélytes, on voit sur plusieurs points de l’Europe, des hommes n’espérant d’autres récompenses que celles du ciel, n’ayant en vue que le bien de leurs semblables, de leurs frères, entreprendre le défrichement des terres jusque-là dédaignées, à cause de leur éloignement, de leur infertilité, des difficultés sans nombre qu’elles offrent, et préparer ainsi aux générations à venir des trésors qu’elles seraient heureuses de posséder, mais qu’elles auraient regardés comme au-dessous des sacrifices à faire, des travaux à accomplir, pour en assurer elles-mêmes la conquête.

Cependant, le dévouement de ces hommes ne peut suffire à tout, et la civilisation, si fière de ses résultats, doit encore au XIXe siècle, dans le pays depuis longtemps le centre de son incessante activité, souffrir près d’elle de vastes contrées en quelque sorte sauvages, ou au moins complètement étrangères aux bienfaits de la culture, à ces rapports nombreux, incessants, entre la terre qui recèle dans son sein tous les trésors de la vie, et l’homme si intéressé à le lui arracher.

Les calculs de la statistique nous démontrent […] que dans le département que nous habitons, dans la Gironde, sur une contenance totale de 1 082 552 hectares, 433 021 attendent encore les bienfaits de la culture. Or, tout le monde le sait, cette masse de terre inculte appartient principalement aux landes, à ces contrées arides, sablonneuses qui sont aussi le partage de deux autres départements et qui s’étendent jusqu’aux portes de Bordeaux.

Soit défaut d’ensemble, soit ignorance des moyens à employer, soit tout autre cause, il n’est que trop vrai que les tentatives faites jusqu’à ce jour, pour mener à l’état de culture régulière une portion notable de ces vastes contrées, ont échoué. Il n’est que trop vrai aussi que ces tentatives malheureuses agissant sur l’opinion, ainsi que cela se voit toujours en ces sortes de circonstances, il était en quelque sorte passé à l’état de chose jugée, que les landes ne pouvaient être utilisées et que, contrairement à ce que l’expérience a prouvé partout ailleurs, cette terre maudite n’avait que de l’ingratitude pour quiconque osait encore lui prodiguer des soins.

Grâce à Dieu, il s’est rencontré des hommes que ces désastres, ces préjugés et bien d’autres obstacles encore que l’on rencontre dans de telles situations, n’ont point intimidés. Forts du bien qu’ils veulent faire, sûrs des moyens qu’ils doivent employer, ils se mettent courageusement à l’œuvre, et c’est de leurs premiers succès, de ces succès qui en font présumer de bien plus grands encore, que je vais avoir l’honneur de vous entretenir.

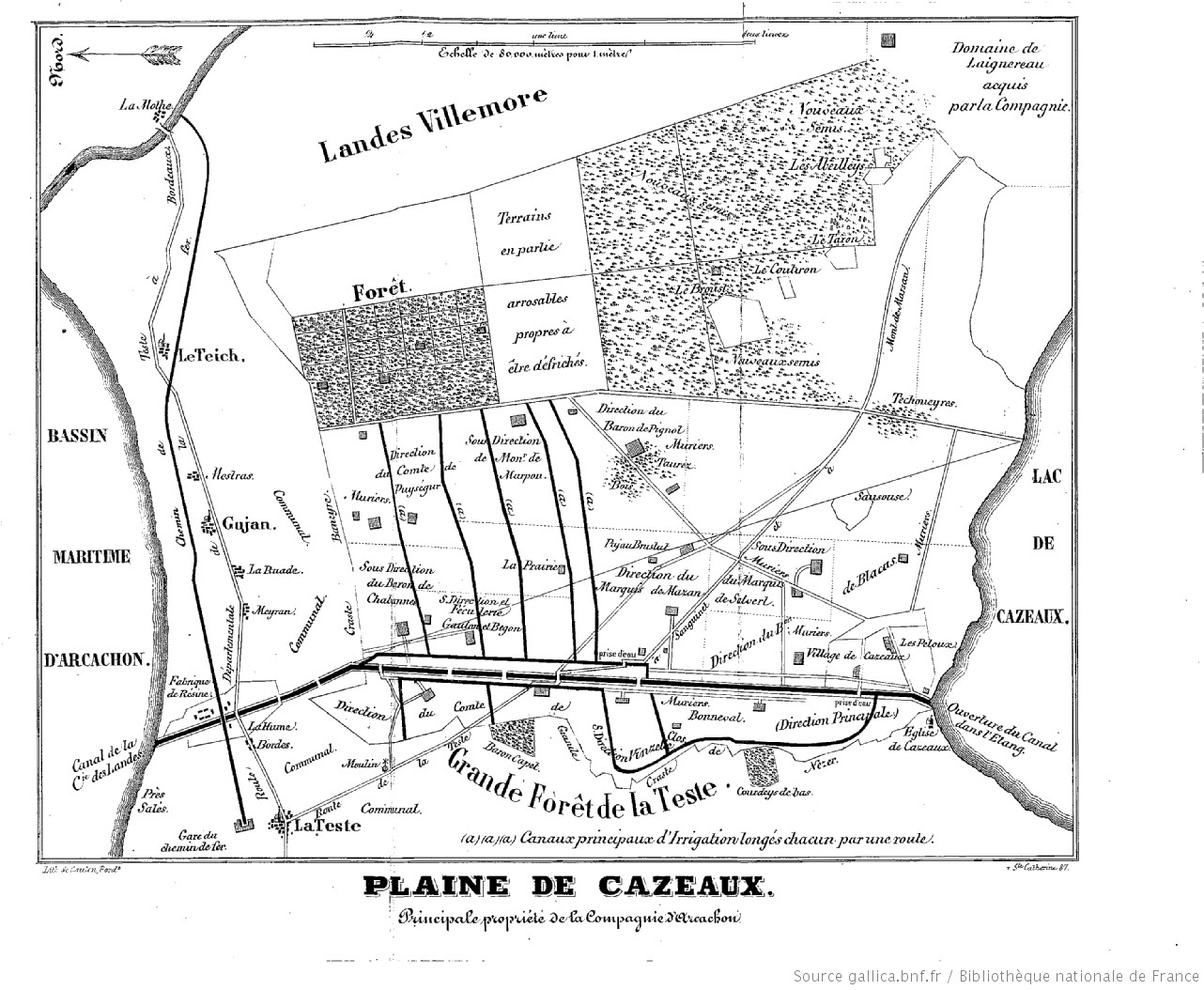

Il n’y a pas bien longtemps encore que la ville de la Teste-de-Buch, malgré sa haute antiquité, était à peu près ignorée du plus grand nombre des habitants de son opulente voisine : la cité bordelaise. Il n’y a pas bien longtemps non plus, que l’immense étendue des landes comprises entre celle localité, les dunes boisées qui vont du bassin d’Arcachon à l’étang de Cazeaux, les limites du département des Landes, le cours de la Leyre et la grande route de Bordeaux à la Teste, offrait l’aspect d’un véritable désert, d’un pays abandonné, d’une terre maudite.

C’est bien à celle plaine, connue sous le nom de plaine de Cazeaux, que pouvait s’appliquer la description si vraie, si pittoresque que fait des landes en général, notre savant Directeur, dans l’introduction de sa Flore Bordelaise : « C’est un spectacle, dit-il, tout à la fois triste et majestueux, grand et extraordinaire pour l’habitant des pays cultivés, que celui de ces landes, où la vue se perd dans un horison intercepté de distance en distance par quelques bouquets de pins ; de ces plaines immenses qui en hiver ressemblent à un grand lac, et qui, dans une saison plus douce, deviennent de vastes pâturages, où l’on voit ça et là des troupeaux nombreux, sur lesquels veille un pâtre, revêtu de la toison de ses brebis, et monté sur de hautes échasses. Telle la mer dans un jour de calme, offre à l’œil étonné ses mouvantes plaines, dont la couleur glauque va se perdre dans l’azur des cieux ; tels ces espèces de déserts présentent à l’observateur surpris, les ondulations de leur sol, dont la pâle verdure se marie ordinairement avec quelques nuages, auxquels les rayons solaires semblent ne pouvoir atteindre, lorsque l’astre est à son zénith ».

Abandonnée à la nature, depuis les temps reculés où se passèrent les phénomènes géologiques auxquels les naturalistes attribuent leur formation, ces terrains ne présentaient d’autre végétation que des bruyères, des ajoncs, des fougères, des graminées, et, sur un petit nombre de points et comme preuve des tentatives faites par la main de l’homme, quelques bouquets de pins, quelques chênes épars.

L’hiver, l’eau qui recouvre ces landes ne permet guère d’y pénétrer, autrement qu’avec les échasses dont font usage les conducteurs de troupeaux.

L’été, alors que les rayons solaires ont enlevé, réduit en vapeur cette eau, alors que les innombrables petits sentiers que forment entre elles les touffes de bruyères, sont redevenus praticables, le voyageur qui tient à abréger sa route, à éviter les détours, peut se hasarder au milieu de celle plaine. Il a pour le diriger dans sa marche, indépendamment du soleil, d’un côté les clochers de la Teste et de Gujan, de l’autre les dunes, soit celles que couvrent déjà les forêts créées par le génie de l’immortel Brémontier et qui apparaissent à l’horizon comme les limites d’un pays tout à fait différent, soit celles qui n’ont pas été encore ensemencées et dont les sommets arrondis, formés de sable d’une éclatante blancheur, se montrent au loin comme des nuages amoncelés par les vents de la mer.

Il a aussi pour refuge, en cas d’orage, ces parcs à moutons dont la disposition, la construction, la couverture de chaume, rappellent les usages des Maures[1] qui habitèrent ces déserts, qui les auraient mis en culture s’il leur avait été permis de s’y établir définitivement.

Enfin, comme complément du spectacle triste et majestueux qui s’offre à lui, il entend au loin, surtout lorsque le mauvais temps est prochain, le roulement de la mer, le brisement continuel des vagues sur les côtes où elles entassent depuis tant de siècles ce sable qui forme les dunes, envahit les habitations, détruit les villages : ce sable que nos neveux auraient vu arriver à Bordeaux si, pendant 1500 ans encore, on lui eût permis de s’avancer, de continuer à gagner pays, selon les expressions de Michel Montaigne.

[1] – En 1610, les Maures voulurent défricher les Landes ; on eut, dit M. le Vicomte de Métivier, la maladresse de leur refuser.

https://books.openedition.org/pumi/25836?lang=fr

L’Agriculture comme source de richesse, comme garantie du repos social : recueil uniquement consacré aux progrès de l’agriculture, des sciences et des arts qui s’y rapportent, dans la Gironde et les départements environnants …, Auguste Petit-Lafitte, (1803-1884). Directeur de publication, janvier 1842

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5726199k/f9.item.r=Arcachon%20F%C3%A9culerie

Dans un rapport, Brémontier, à qui l’on doit la fixation des dunes littorales, écrit à la fin du XVIIIe siècle : « Il est peu de personnes qui n’aient entendu parler des landes de Bordeaux ; il en est beaucoup qui ont été trompées dans leurs spéculations sur le produit de leur culture et qui n’ont appris à les apprécier que par une expérience qui a toujours été funeste au plus grand nombre.

Des gens hardis, de leur cabinet de Paris, sans avoir des connaissances locales et sans examiner les difficultés, osent proposer des ouvrages qui peuvent ensevelir les fortunes les mieux établies et ruiner un nombre infini de particuliers séduits par l’appât d’un gain imaginaire ».

Vers 1828, après plusieurs années d’une succession difficile, les propriétés Nezer deviennent la propriété d’un notable bordelais d’origine suisse, M. Gaullieur-L’Hardy et d’un parisien, M. Bessas-Lamegie.

L’un et l’autre essaient de tirer parti de leur acquisition. Bessas-Lamegie crée une compagnie de dessèchement, Gaullieur-L’Hardy monte « une usine de fer » pour exploiter les gisements de « garluche », le minerai de fer local, qui se trouvent en divers endroits de ses landes sous une faible épaisseur de sable. Mais tous les deux se heurtent aux gens du pays pour lesquels ils n’ont dans leurs écrits que paroles arrières, les jugeant bornés et opposés à tout progrès, ce en quoi ils n’ont pas tout à fait tort !

De toute évidence, la vocation de ces landes sablonneuses est plus forestière que culturale. Gaullieur-L’Hardy et Bessas-Lamegie l’ont parfaitement compris et veulent semer des pins ; malheureusement, la baillette de 1550 s’y oppose… le captal Frédéric de Foix, ayant concédé la propriété utile de toutes ces landes à la communauté des trois paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux pour la dépaissance de leurs troupeaux. Toutefois une clause permet au seigneur de reprendre ce qu’il a concédé s’il se présente à lui un acquéreur se proposant de transformer ces landes en terres à blé, ce qu’a fait Nézer en 1766.

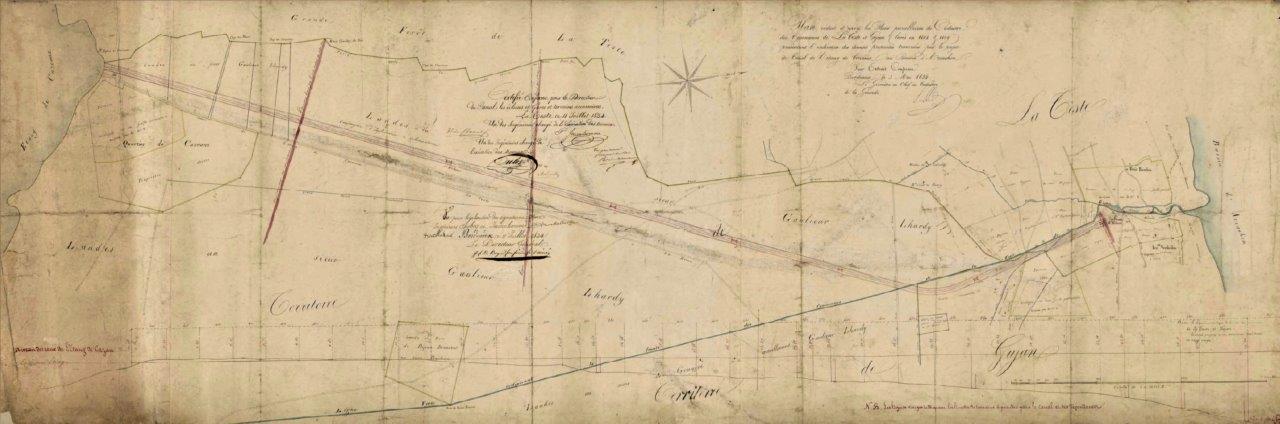

Pendant que les deux propriétaires de la plaine de Cazaux se débattent au milieu des difficultés que leur créent les municipalités de La Teste et de Gujan à propos du pacage et de l’extraction du minerai, le sieur Boyer-Fonfrède, avocat à Bordeaux, poursuit un projet de canal navigable du Bassin d’Arcachon à Mimizan. Le 5 mai 1832, Gaullieur-L’Hardy cède à l’avocat la bande de terrain nécessaire entre le lac de Cazaux et le Bassin pour faire passer le canal. Nous en parlons par ailleurs…

Le projet de la « Compagnie Agricole et Industrielle d’Arcachon » voir ensuite le jour à la création de laquelle Gaullieur-L’Hardy et Bessas-Lamegie participent avec le soutien de nombreux actionnaires parisiens, la plupart issus de l’aristocratie déchue par la révolution de 1830. Avec la mise en place de tout un système d’irrigation depuis le canal, ils pensent pouvoir rendre fertiles les terres, situées sur la plaine de Cazaux, et développer les cultures vivrières pour en retirer d’importants bénéfices. Ceux-ci voient, alors, dans ce pays pauvre et aride, un Eldorado que les capitaux et la technique permettront bientôt de rendre riche et fertile.

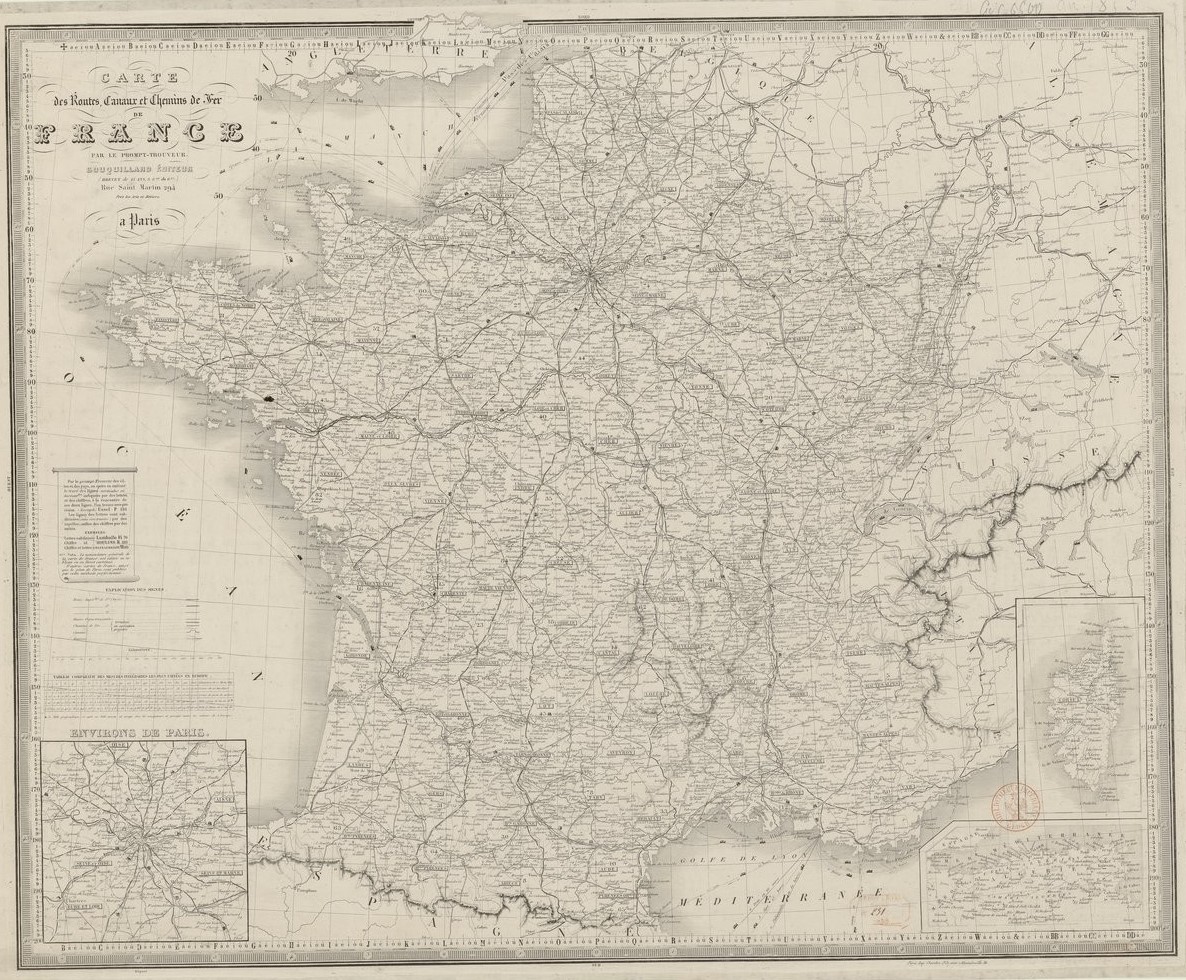

La « Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon » aurait dû s’appeler « de La Teste et de Gujan », les terres à exploiter se trouvant principalement sur ces deux communes, mais qui, à Paris en 1837, peut dire dans quel département se trouvent La Teste et Gujan ? Par contre, sur la carte, on sait situer le Bassin d’Arcachon.

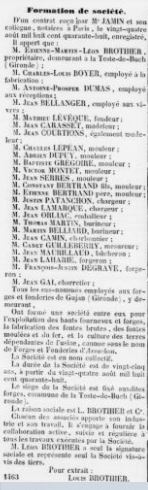

Les 3 et 4 février 1837, à Paris, devant Maîtres Fremyn et Thiac, notaires, l’acte de constitution de la Compagnie est signé par Marie-François Alexandre, comte de Blacas-Carros, propriétaire, chevalier de la Légion d’honneur et de Saint Jean de Jérusalem, demeurant à Paris, 19 rue de la Planche ; Paul-Émile Wissocq, ancien élève de l’École Polytechnique, demeurant à Paris, 38 rue Taitbout ; Pierre-Euryale Cazeaux, ancien élève de l’École Polytechnique, demeurant à Paris, 88 rue de l’Université ; Auguste Bessas-Lamegie, chevalier de la Légion d’honneur, maire du 10e arrondissement de la ville de Paris, et Mme Charlotte Baulay, son épouse, demeurant ensemble à Paris, 33 rue du Bac, agissant solidairement entre eux ; et Louis-Eusèbe-Henri Gaullieur-L’Hardy et dame Françoise-Coralie Garnier, son épouse, demeurant à Bordeaux, agissant solidairement entre eux.

Les trois premiers fondateurs apportent leur participation en espèces : 50 000 francs chacun. Les deux couples apportent les 11 674 hectares qu’ils possèdent dans les communes du Teich, de Gujan et de La Teste, plus 914 hectares dans la commune de Sanguinet dont, selon eux, cette dernière s’est indûment emparée par suite d’une confusion faite par le cadastre avec une partie du territoire de la commune du Teich et une partie du territoire de la commune de Sanguinet. Ces hectares entrent sous forme de parts dans le capital social qui est divisé en 1 600 actions d’une valeur de 5 000 francs chacune, donnant un intérêt annuel de 5 %.

Blacas, Wissocq et Cazeaux se chargent de la gestion de la Compagnie : ils forment à eux trois un Conseil de gérance dont la présidence est conférée à M. de Blacas par ses deux collègues. Le siège du conseil est fixé à Paris, où se réuniront les assemblées générales et siègeront les commissions.

Chaque gérant a droit à des émoluments fixés à 8 000 francs par an et payables mensuellement à partir du 1er février 1837.

La propriété est divisée en cinq directions et quatre sous-directions.

La direction la plus importante par son étendue est confiée au Comte de Bonneval, les quatre autres le sont à M. de Mazan, au baron de Blacas, au comte de Puységur et au baron de Pignol.

Les quatre sous-directeurs sont le baron de Chabannes, le marquis de Salvert, M. de Marpon et le Comte de Freissinet.

Des subdivisions de 20 à 100 hectares, des petites fermes ou métairies de 5 à 10 hectares pour les familles des employés de la Compagnie non cultivateurs sont prévues. Quant aux manœuvres agricoles, ils disposent d’un logis avec jardin.

Dans l’esprit des directeurs-gérants, l’ensemble du personnel, directeurs, sous-directeurs, colons doivent être « unis entre eux par un lien qui en empêchant toute mesure partielle qui pourrait être nuisible, établirait un harmonieux ensemble par l’application des méthodes de culture et par le choix des produits, sans détruire pourtant la liberté d’action que chacun d’eux devra avoir dans l’exploitation qui lui aura été confiée ». C’est pourquoi chaque directeur et sous-directeur choisit lui-même « dans ses relations… ses principaux travailleurs dignes de confiance ».

Les conditions faites aux directeurs par la Compagnie sont les suivantes :

– défricher, mettre en cultures, amener des colons, faire la récolte moyennant 230 francs par hectare ;

– la première récolte appartient à la Compagnie, moins 5 % si toutes les obligations ont été remplies ;

– la seconde récolte est à moitié ;

– au bout de trois ans, si la direction est en pleine culture, les directeurs prélèvent sur la moitié revenant à la Société une prime de 10 francs par hectare ;

– une somme de 25 000 francs est avancée à la direction principale, de 15 000 francs aux quatre autres, pour leur permettre l’achat de bestiaux, instruments aratoires, etc., ces sommes devant revenir finalement à la Compagnie sous forme de cheptels.

Ce contrat est valable pour neuf ans, aux termes desquels la Compagnie se trouve libre d’imposer de nouvelles conditions.

Des contrats analogues sont passés avec les sous-directeurs et les colons « de diverses classes ».

Les membres du conseil de gérance sont altruistes. L’un des trois, le polytechnicien Euryale Cazeaux, appartient au saint-simonisme : « Curieuse époque où les polytechniciens sont philanthropes et les banquiers socialistes, où les philosophes défrichent les landes et lancent l’industrie ».

Comme si la bureaucratie de la Compagnie n’était pas suffisamment lourde, lors de l’assemblée générale de février 1838 est mis sur pied un « comité de colonisation » dont le but est d’offrir « aux jeunes hommes appartenant aux familles distinguées des chances d’avancement et de fortune, enfin un avenir en harmonie avec leurs goûts et leur position sociale ». Ces jeunes gens, dont le nombre est fixé provisoirement à vingt, sont admis gratuitement auprès des directeurs comme aspirants ou sous-directeurs. On organise pour eux à La Teste des cours de mathématiques, géologie, zoologie, etc. Ils constituent la « pépinière » des futurs chefs de colonisation des terres de la Compagnie.

Hennequin écrit que « La plaine de Cazaux présente une couche de bonne terre de un à trois pieds de profondeur… Les pluies de l’hiver que reçoit cette épaisse couche s’infiltrent de manière à lui communiquer une humidité féconde ». Ce n’est pas l’avis de M. Clemenceau, vice-président de la Société d’agriculture de la Gironde : « Pendant l’hiver, le sol constamment humide est si froid que la germination ne peut se développer. Si les semences échappent au froid de cette saison, les pluies des premiers jours de printemps les noient et les gelées tardives de cette époque de l’année viennent détruire en partie ce qui existe. Aussitôt que le soleil prend de la force, la surface réchauffée transmet sa chaleur jusqu’au sous-sol d’où elle réagit sur les racines des plantes et ravage souvent ce qui a échappé au froid et à l’humidité. »

Pour faire pousser de l’herbe sur ces terres de sable, les bergers (un mouton à l’hectare) procèdent à des incinérations périodiques. Les cendres donnent pendant deux ou trois ans un peu de fertilité au sol, puis il faut recommencer car les eaux de pluies et celles provenant des débordements du lac de Cazaux lessivent le sable et, la pente étant sud-nord, entraînent l’humus vers le Bassin d’Arcachon.

Autour des bourgs, le sol est le même, mais là, abondamment enrichi de fumier animal, il donne effectivement deux récoltes par an. Certains propriétaires même n’élèvent des moutons que pour avoir du fumier. Combien de moutons aurait-il fallu pour fournir de l’engrais aux milliers d’hectares de la Compagnie ? D’autre part, si 1’on supprime les terres de parcours pour les mettre en cultures, plus de moutons. Alors ?

Alors, dites-vous ! on pense au « coup », ce terme du gascon local qui désigne la boue que les gens du pays récoltent, à marée basse, sur ces parties du rivage du Bassin, couvertes d’herbes marines qu’on appelle « prés salés », mais les gérants conviennent que « malheureusement le transport en est coûteux et, comme il faut aller le chercher avec des charrettes lorsque la mer est basse, on est soumis à des conditions… qui, compliquées avec les distances à parcourir, ne permettent l’usage du « coup » que dans les champs voisins de la plage ». Un espoir cependant : le « coup », amené aux diverses directions au moyen de chalands navigant sur le canal de la Hume à Cazaux. Hélas ! C’est là encore une vue de l’esprit. Si le « coup » suffit aux Testerins et aux Gujanais pour fumer leurs vignes, le « coup » de tous les prés salés du Bassin n’aurait pas suffi à la Compagnie pour fumer ses terres.

Lors de l’assemblée générale de février 1838, le Comte de Bonneval s’exprime en ces termes :

Messieurs,

La Compagnie d’Arcachon offre déjà, et offrira bientôt par son développement, le tableau unique d’une colonisation active commencée sous les auspices les plus rares. Jamais encore une semblable arène n’avait été ouverte en France ; et c’est porter haut l’art de l’agriculture que d’attirer à nous des hommes éclairés, pénétrés de cette pensée de Sully : que les biens que donne la terre sont les seules richesses inépuisables.

Je m’estimerais heureux si l’exemple que je viens de donner avait pu contribuer à déterminer ce noble élan ; de telles circonstances laissent espérer que nous parviendrons à prouver par des faits que les capitaux, confiés avec discernement à la terre, offrent le meilleur de tous les placements.

Des constructions rustiques, peu coûteuses, s’élèvent comme par enchantement, et peuplent déjà à l’œil notre immense plaine de bruyères. Les eaux disparaissent du sol qu’elles refroidissaient inutilement ; une terre noire, végétale, roule dans nos sillons, se montre vierge, féconde, et digne de notre conquête. Il est impossible de se faire le tableau de notre colonisation sans éprouver ce sentiment plein de force et de courage qui doit assurer le succès. Une réunion puissante, la réunion des trois compagnies du chemin de fer, des Landes, et d’Arcachon, trouvera sa force dans son besoin d’unité, et prouvera ce que peuvent les lumières, la probité et la persévérance.

Par sa disposition naturelle, notre plaine est extrêmement favorable ; elle se prête à toutes les améliorations et à tous les travaux qu’elles exigent. Sa forme convexe permet d’en retirer toutes les eaux surabondantes pendant l’hiver ; le lac de Cazau, dont elle porte le nom, sert à alimenter le canal de la compagnie des Landes, qui traverse nos propriétés dans toute leur étendue, sur le point le plus élevé, et fournit une masse d’eau plus que suffisante à nos prairies.

C’est de ces prairies surtout que la Compagnie doit espérer ses plus grands produits et ses bénéfices les plus assurés. La bonne exécution des travaux, le soin que l’on prendra de détruire toutes les plantes nuisibles, pendant trois années de culture, le choix des graminées les plus applicables à la nature du sol, assureront la durée, la qualité et l’abondance des produits.

Les eaux du lac de Cazau sont d’une limpidité parfaite ; elles ne contiennent que peu ou point d’oxide de fer, elles sont très favorables à la végétation.

Nous sommes convaincus des heureux résultats que la Compagnie a lieu d’attendre de l’établissement de ses prairies ; la somme affectée à cette opération rapportera un très gros intérêt, sans compter l’accroissement de la valeur du capital.

Dans notre rapport au Conseil du mois de novembre dernier, nous avons indiqué le mode de culture que nous avons cru devoir être applicable aux Landes. Un examen plus approfondi du sol nous a démontré la possibilité d’obtenir des luzernes sur les parties les plus saines et ayant le plus de profondeur de terre végétale. Le trèfle incarnat, déjà établi dans le pays, y réussit très bien. La pomme de terre, les pois-fourrages et autres, les raves, les navets, panais, les betteraves même, peuvent y réussir : mais une plante qui peut être d’un très grand produit dans le sol des Landes, c’est le colza, dont l’huile se vend facilement, et toujours à un prix élevé. Beaucoup d’autres plantes pourraient y être introduites, c’est ce que nous démontreront les essais que nous avons le projet de faire, afin de connaître plus positivement celles qui sympathiseront avec notre sol. Nous croyons aussi que le lin peut y être cultivé avec avantage.

Il est nécessaire de changer, dans les Landes, la race des bêtes à cornes ; mais ce changement ne peut avoir lieu qu’après le défrichement des terres destinées à être mises en prairies. Des herbes nourrissantes viendront y remplacer celles qui végètent péniblement sous la brande et qui n’ont aucune substance nutritive, étant constamment privées de l’air atmosphérique.

Lorsque l’on pourra profiter des nouveaux herbages, on sera à même de se livrer à l’éducation des races améliorées, et nous pensons qu’après la mise en culture de la plaine de Cazau, des vaches suffiront au labour ; les cheptels des différentes directions et sous-directions, entièrement composés de vaches, donneront un produit énorme en élèves, en beurre, en fromages (le beurre se vend encore à Bordeaux 3 francs la livre) ; et tout le monde sait que la culture faite par des vaches est la moins coûteuse et la plus productive de toutes ; des troupeaux de bêtes à laine, attachés à chacune des directions et sous-directions, viendront encore en augmenter annuellement les revenus. Les mouches à miel seraient aussi d’un produit utile pour la colonie.

Des plantations nombreuses sont nécessaires dans la plaine de Cazau, où la violence des vents est quelquefois nuisible aux céréales et aux autres plantes cultivées. Parmi les arbres forestiers que nous croyons devoir le mieux y réussir, nous citerons les peupliers d’Italie, de la Suisse et du Canada ; ce dernier réussira surtout fort bien ; le blanc et le noir de Hollande, le grizard, le tremble, le peuplier de France, l’acacia, le frène, le chataignier, les ormes à larges et à petites feuilles, le tortillard, et beaucoup d’autres espèces qu’il sera bon d’essayer ; le mûrier y croît très bien, ses rameaux sont nombreux et sa feuille abondante ; et d’après les essais faits dans les cantons voisins par divers propriétaires, nous ne pouvons douter qu’on n’habitue nos colons à l’éducation des vers à soie, comme cela se pratique dans un grand nombre de départements.

Les arbres fruitiers que l’on remarque aux environs de La Teste, sont : le figuier, le pêcher, le poirier, le prunier, le pommier. Nous pensons qu’on pourrait y introduire beaucoup d’autres espèces ; le noyer tardif, par exemple, y réussirait très bien ; mais tous les arbres à fruits demandent une position abritée. Enfin, Messieurs, la plaine de Cazau est susceptible de donner presque toutes les productions, mais il sera nécessaire de mettre du discernement et de l’observation dans l’introduction des arbres et des plantes qu’on voudra lui approprier.

Après tous ces détails, Messieurs, permettez-moi de jeter un coup d’œil sur l’ensemble de notre opération, et d’estimer approximativement, et cependant sans entrer dans aucun chiffre, quel pourra être le produit de nos propriétés, dans quatre ou cinq ans. D’après les calculs que nous avons faits, en comprenant dans notre compte le prix d’acquisition, les sommes avancées pour la mise en culture et l’établissement de nos vastes prairies, nous croyons entrevoir des bénéfices tels, qu’il serait difficile de trouver une opération qui présentât plus d’avantages, soit en placement de capitaux, soit dans les intérêts de ces capitaux. Ce n’est pas trop estimer, je pense, que de porter les terres arables au minimum du produit de 36 francs par hectare, et les prairies à 120 francs par hectare. Cette appréciation est bien certainement plutôt au-dessous de la valeur réelle qu’au-dessus, mais, dans la crainte d’être taxés d’exagération, nous avons préféré estimer au plus bas possible, afin qu’on ne puisse jamais trouver que nos espérances ont été trop grandes. Être au-dessous de la vérité dans les calculs industriels agricoles, c’est être souvent dans le vrai ; et c’est ainsi qu’on évite ces mécomptes qui ôtent la confiance et nuisent aux grandes entreprises.

Nous ne saurions mettre en doute, Messieurs, les heureux résultats auxquels peut prétendre une colonisation sans exemple ; elle ouvre une carrière toute nouvelle aux hommes élevés par leur position sociale et éclairés par leur bonne éducation. Déjà, le zèle qui anime MM. les directeurs, leur accord parfait avec la gérance, dont l’activité est infatigable, la certitude acquise de voir se joindre à nous des hommes distingués, l’espoir d’être soutenus et protégés dans nos moyens, tout doit nous donner l’assurance que nous accomplirons notre grande œuvre. Nous ferons tout ce qui sera humainement possible pour accroître la prospérité d’une colonisation aussi intéressante, et nous marcherons avec ordre, économie et probité.

Notre agriculture est à son commencement ; j’ai pris des mesures actives pour obtenir de prompts résultats ; MM. les gérants s’occupent avec zèle de l’ensemble de la colonisation ; nous ne saurions trop les encourager à multiplier les cheptels et les habitations rustiques, d’après l’avis des hommes les plus expérimentés du pays. Nous devons attendre de bonnes récoltes, surtout en réduisant en cendres la racine de la brande, qui viendrait ainsi augmenter la puissance végétale du sol ; les boues de la mer, les argiles salines qu’elle dépose en abondance, seront de tous les amendements les plus faciles à obtenir ; l’expérience a déjà démontré que leurs effets sont fort remarquables ; enfin, Messieurs, nous avons tous les éléments nécessaires pour coloniser avec succès.

Cte de Bonneval

Notice sur la Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon, Joseph-François-Gabriel Hennequin (1775-1842), 1838

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97343293/f57.item.texteImage

Aujourd’hui (1842) tout cela a changé. Le site, il est vrai, est resté le même ; il n’a rien perdu de ses dimensions, de sa majesté, du caractère imposant que lui a donné la nature ; mais en parcourant la plaine de Cazeaux, on voit que ce n’est plus un désert, une contrée abandonnée, dans laquelle on vient s’exposer à mille dangers. L’intelligence et la main de l’homme ont imprimé partout des traces de leur passage. Partout on s’aperçoit que des efforts sont tentés eu vue d’amener à l’état de culture régulière, de civiliser ces tristes contrées.

Des routes, des chemins habilement combinés, coupent dans tous les sens cette vaste lande. Des ponts très bien établis se présentent partout où l’on doit franchir quelqu’un de ces canaux d’irrigations, semblables à des rivières et dont nous parlerons tout à 1’heure. Çà et là, sur les points culminants, aux abords qui devront être les plus fréquentés, aux lieux où la culture les rendaient nécessaires, s’élèvent de gracieuses habitations, de vastes bâtiments d’exploitation, des ateliers destinés à la manipulation de quelques-uns des produits que donne déjà cette terre.

En partant de la Teste, devenue un des faubourgs de Bordeaux par l’établissement du chemin de fer, c’est d’abord la direction de M. le Comte de Bonneval[1] qui se présente. MM. de Chaban[n]es, de Mazan, de Salvert, sont établis à peu près sur une même ligne qui se prolonge jusqu’aux possessions de M. le Baron de Blacas, non loin de l’étang de Cazeaux.

Le centre de chacune de ces directions, de contenances diverses, se reconnaît facilement à la maison qu’on y a élevée, soit en bois, soit en pierre de fer, production bien précieuse sous ce rapport que présente encore la terre des Landes. Aux granges, écuries, étables, parcs à moutons groupés autour de l’habitation principale, aux jardins potagers et d’agréments déjà établis, aux poulailler et colombier d’une forme tout à fait gracieuse qui servent comme d’ouvrage avancé à cet ensemble de constructions, enfin aux arbres à hautes tiges, platanes, acacias, peupliers, etc., dont l’ombrage naissant se dessine au loin sur une terre jusque-là livrée, sans défense à toute l’action des rayons solaires.

La direction Puységur que distingue les deux pavillons dont la maison est flanquée et les bois qui l’entourent, celle de M. de Marpon, véritable ferme flamande, celle de M. le baron de Pignol, avec le taillis de chêne qui la couvre à l’ouest, occupent le plan plus éloigné et sont adossées aux immenses semis de pins faits par la Compagnie. Entre ces deux lignes, se voient encore « La prairie », charmante demeure, sur le bord de l’un des principaux canaux d’irrigations.

Mentionnons la féculerie de pommes de terre MM. Gaulon et de Begon, les ateliers du serrurier de la compagnie, ceux du charpentier, du forgeron, du charron, etc., encore la fabrique de produits résineux, située entre le Chemin de fer et le bassin d’Arcachon, et, pour ne rien omettre, disons enfin, un mot des usines à fer, projetées ou en cours d’exécution, et surtout de la chapelle : édifice qui servira de centre, de point de ralliement à toute la colonie, en même temps qu’il sera un témoignage éclatant des sentiments religieux qui animent les fondateurs, un hommage rendu à celui qui a inspiré leurs généreux desseins, soutenu leur courage, béni leur entreprise.

Pendant les premières années qui suivent la fondation de la Société constituée en février 1837, des défrichements importants sont faits autour de chacun de ces centres d’action. Il faut assainir les abords des habitations, rendre la circulation possible, assurer la réalisation des produits les plus indispensables à la nourriture des exploitants.

Bientôt, et cette circonstance avait été prévue par les chefs de l’entreprise, en agissant ainsi, on arriva au point où se présenta dans toute sa simplicité et aussi dans toute son importance, le grand problème qui ressort et ressortira toujours de toutes les entreprises agricoles.

On constata de nouveau et pour la millième fois, cette vérité que, dans l’enseignement qui nous est confié, nous avons cherché à faire sentir par le tracé d’un cercle que l’on veut parcourir utilement et dans lequel on ne peut pénétrer, pour cela, que par deux points opposés : par les engrais qui commandent les prairies, ou par les prairies qui commandent les engrais.

Or, des engrais où s’en procurer, au milieu de ces déserts dans lesquels les moutons et quelques vaches trouvent à peine de quoi se nourrir ? Où s’en procurer assez pour satisfaire aux exigences d’une terre qui ne produit chaque année qu’à cette condition et dont le tissu est tellement lâche, tellement facile à pénétrer, qu’elle ne sait rien retenir, rien garder et qu’une nouvelle culture la trouve toujours totalement privée de ce qui a assuré le succès de la précédente ?

Qui ne sait d’ailleurs que s’il est possible encore au petit cultivateur de suppléer aux engrais qu’il ne produit pas, par des moyens artificiels plus ou moins avantageux, la grande culture, sous ce rapport, ne peut et ne doit compter que sur elle. Tous les auteurs l’ont proclamé : il n’y a pas exploitation rurale, dans toute l’acception que comporte ce mot, si la terre elle-même, sans des secours du dehors qui ne constituent que des exceptions et sur lesquels on ne peut que très rarement compter, ne donne, avec les produits qui constituent son revenu, de quoi entretenir, même de quoi augmenter progressivement sa fertilité.

Mais les prairies, la possibilité d’élever des bestiaux en grand nombre, de garnir chaque exploitation d’un nombre suffisant de ces machines à engrais, voilà le moyen le plus sûr, le plus naturel qu’a la Compagnie pour aborder et résoudre complètement le grand problème dont ses premiers travaux ont, de nouveau, fait ressortir toute l’importance.

Une étendue déterminée de terre étant donnée, la science et l’observation apprennent qu’elle acquerra d’autant plus de force productive, qu’elle aura nourri plus de végétaux dont les dépouilles successives seront venues augmenter dans son sein ces matières d’origine organique, cet humus, condition essentielle de sa fertilité.

[…]

Pour arriver à ces précieux résultats, pour avoir ces végétaux que la terre est impatiente de donner, lorsqu’on la place dans les conditions qu’elle exige pour cela, pour les obtenir de landes arides, jusque-là couvertes de bruyères, c’est de l’eau avant tout qu’il faut se procurer, car l’eau et la chaleur sont les éléments primordiaux, nécessaires, indispensables à toute végétation.

Or, au sud des possessions de la Compagnie, entre les dunes et le sol des Landes, se trouve un de ces vastes réservoirs, destinés par la nature à tenir en dépôt les eaux pluviales ou de source qui ont circulé à la surface de cette contrée. Ce réservoir qui en comprend deux à proprement parler, le lac de Cazeaux et celui de Parentis, est plus généralement connu sous cette première dénomination qu’il a imposée à la plaine voisine, ou qu’elle a reçu de lui. La surface totale de cette masse liquide est de 9 000 hectares, et sa hauteur excède de 20 mètres celle des eaux du bassin d’Arcachon.

Les travaux, sur le point d’être terminés, qui doivent joindre, par un canal de navigation traversant les possessions de la Compagnie, les eaux douces de Cazeaux aux eaux salées d’Arcachon, permettent, dès le 3 juillet 1838, époque de l’Ordonnance royale de concession en faveur de la Compagnie, d’emprunter à ce canal une quantité d’eau de 4 mètres cubes par seconde, durant l’été, et de 7 mètres cubes par seconde, durant l’hiver ; ou, en moyenne, une quantité d’eau journalière égale à la capacité cubique du Grand-Théâtre de Bordeaux.

C’est cette eau qui est introduite dans les innombrables canaux et rigoles destinées à la recevoir, à la mettre en contact avec les 3 000 hectares de prairies qu’elle doit arroser, le 26 août 1841, jour où Mgr l’Archevêque de Bordeaux vient, accompagné d’un nombreux clergé et de beaucoup de fonctionnaires et de personnes de distinction, appeler sur cette magnifique entreprise les bénédictions du ciel.

Que ne nous est-il donné de retracer ici les détails de cette belle cérémonie à laquelle nous assistâmes et qui produisit sur tous ceux qui y étaient avec nous, une si profonde sensation. Que ne nous est-il donné surtout de reproduire les paroles prononcées par le vénérable prélat : paroles si belles, si consolantes, si en harmonie avec le lieu où elles sont prononcées, si dignes de la divinité dont elles rappellent la puissance, dont elles exaltent les bienfaits.

Depuis lors, on peut dire que l’aspect de la plaine de Cazeaux, que son état agricole surtout ont totalement changés. Dans ces landes, naguère arides et désolées, où les troupeaux et les pâtres qui les conduisent ne trouvaient pour se désaltérer que des eaux saumâtres, ferrugineuses, nauséabondes, circulent de toute part et dans tous les sens, des canaux que remplit jusqu’aux bords, un liquide d’une limpidité et d’une transparence extrêmes.

Au moyen de pelles, de vannes construites avec toute la simplicité que comportent les travaux rustiques, chaque exploitant peut à volonté conduire sur ses prairies, sur les autres cultures réclamant ce secours, l’élément le plus actif, le plus fécond, le plus énergique de la prospérité agricole.

Tel est, Messieurs, l’état actuel de la contrée que se propose de rendre à un état de culture régulière, la Compagnie d’Arcachon.

Ce que je viens de dire, ce que j’ai dégagé d’une infinité de détails qui n’eussent pas été sans intérêt peut-être, mais qui auraient rendu mon récit trop long, c’est ce que tout le monde peut voir et vérifier.

https://books.openedition.org/pumi/25836?lang=fr

L’Agriculture comme source de richesse, comme garantie du repos social : recueil uniquement consacré aux progrès de l’agriculture, des sciences et des arts qui s’y rapportent, dans la Gironde et les départements environnants …, Auguste Petit-Lafitte, (1803-1884). Directeur de publication, janvier 1842

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5726199k/f9.item.r=Arcachon%20F%C3%A9culerie

[1] – André de Bonneval (1798-1844), Maire de Brou-Vernet, Allier (1834-1839), il est propriétaire du château de Lafont, à la limite de Broût-Vernet et de Vendat, il met en place sur ses terres les techniques les plus modernes d’exploitation. Il est membre correspondant de la Société royale et centrale d’agriculture et membre des Sociétés d’agriculture de l’Allier et de la Gironde ; Fondateur de l’Institut agricole du centre de la France. Il s’implique fortement dans la mise en valeur des Landes de Gascogne autour d’Arcachon et préside le Comité de colonisation de La Teste-de-Buch. Son « Tableau pittoresque et agricole des landes du Bassin d’Arcachon » (1839) témoigne de son intérêt pour cette région. Inhumé au cimetière de Broût-Vernet.

À propos de son cousin germain, lire « Le comte Henri de Bonneval (1806-1882), Médecin homéopathe bordelais, … https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2006x040x002/HSMx2006x040x002x0115.pdf

Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon – Féculerie

Messieurs Gaulon et Bégon de la Rouzière installent une féculerie (pour les pommes de terre) ; on leur donne une sous-direction. Elle est mentionnée sur une carte de 1890.

Au moment de sa disparition vers 1925, il appartient à un minotier de Biganos, Victor Justel, et est commercialement dénommé « minoterie de la Hume ». C’est là que, vers 1900 d’après Gilbert Sore, les boulangers testerins font moudre leurs grains.

mercredi, 27 [luglio] 1842

Le comte de Cavour visite les établissements de la Compagnie d’Arcachon avec Mr Wissocq. Féculerie. Éducation des veaux. Vaches nourries avec les résidus de la féculerie. Étang Caseau. Plantations de muriers. Direction de Mr de Pignolle, ancien sous-préfet des Landes. Ses illusions sur Henri V. Belles plantations de chataigniers. Champs d’haricots. Direction de Mr de Puysegur. Usine de Mr Auguste Chevalier pour la préparation de la thérébentine [sic] et autres produits de la résine. Souper chez Mr Wissocq.

jeudi, 28 [luglio}

Course au phare. Seconde, Constante et Cadichonne, batelières. Histoire du curé espagnol. La chapelle. Le parisien en partie fine.

vendredi, 29 [luglio}

Départ de La Teste. Abordé à Certes. Salines. Lanton. Défiance de Mr Dail, l’aubergiste. Le maire. Course dans les Landes. Biganos, l’adjoint et son aide. Retour à Bordeaux.

Notes extraites du livre de M. de Mortemar

Les directeurs et les sous-directeurs des différents domaines de la Compagnie d’Arcachon se sont engagés à défricher et à mettre en culture, dans un laps de tems qui ne peut excéder 4 années, les terres dont ils se sont chargés. La Compagnie leur paye, pour ces travaux, au fur et [à] mesure de leur exécution, la somme de 230 frs par hectare, en sus le quart de la première récolte. Les directeurs et sous-directeurs s’engagent à rester en tout neuf années sur les terres de leur direction, en cultivant à moitié fruits celles qui ont donné déjà une première récolte.

De son côté la Compagnie s’oblige à leur avancer, pour achat de bestiaux et instruments aratoires (dont les directeurs sont responsables), une somme de 25 frs par hectare. Elle les autorise, en outre, à prélever, sur la moitié qui forme sa part, une prime de 10 frs par chaque hectare cultivé.

Tableau des directeurs :

| Mr de Bonneval

Mr de Muzan Baron de Pignol Comte de Puysegur Mr de Blacas Mr de Chabanne Mr de Salveter Mr de Marpon Mr de Freyssinet Total |

1.000 hectares

600 600 600 600 300 300 300 300 4.600 |

La féculerie est détruite par un incendie dès avant 1847.

1842 Camillo Cavour Diari – Archivio di Stato di Torino

https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/pdf/tomo_II_Cavour.pdf

La féculerie est mentionnée en 1849 dans le « Guide classique du voyageur en France », Jean-Marie-Vincent Audin

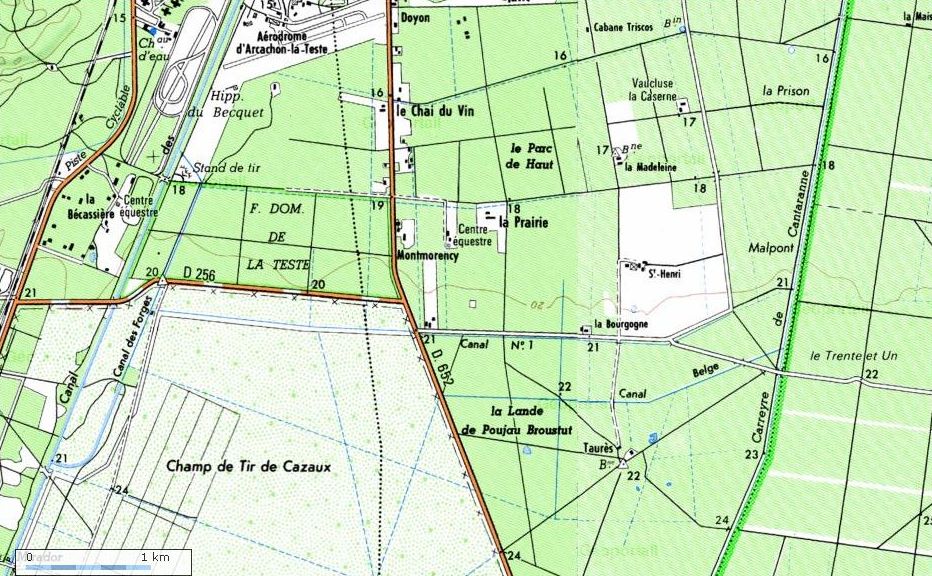

Par ordonnance royale du 3 juillet 1838, un droit de prise d’eau sur le canal de Cazaux à la Hume est accordé, non pas à la Compagnie, mais au sieur Auguste Bessas-Lamegie, un de ses fondateurs. Alors, on rêve de prairies irriguées, sans penser que l’eau ne suffit pas mais que chaque année il faut aussi épandre du fumier que l’on n’a pas ; la Compagnie met en place un vaste système d’irrigation, s’étendant sur environ 3 000 hectares, à l’ouest mais surtout à l’est du canal.

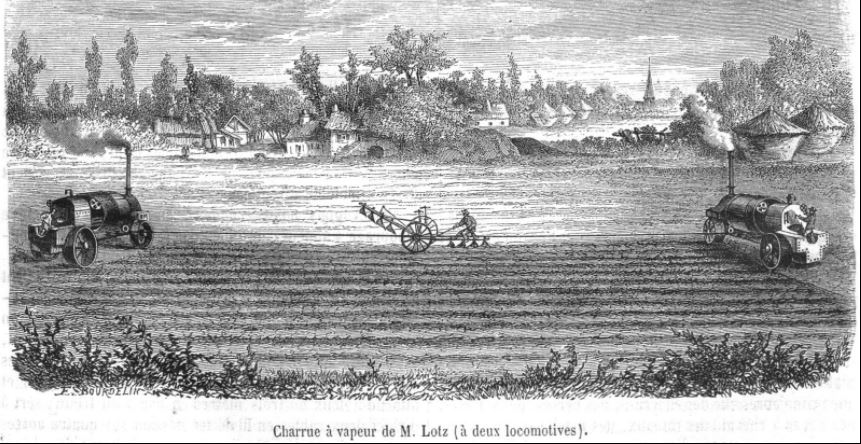

Deux canaux (notés B) dérivant du canal principal permettent d’alimenter en eau cinq grands canaux d’irrigation à l’est (notés A), et quatre grands canaux à l’ouest, tous bordés par un chemin de desserte. Des fossés d’irrigation (notés a) sont disposés perpendiculairement, de 200 mètres en 200 mètres, avec des écluses. Ils alternent avec des chemins de service (notés b), eux-mêmes bordés de fossés d’écoulement.

Les écluses

Les écluses de la « Compagnie d’exploitation et de colonisation des Landes de Bordeaux », sont, à l’origine, au nombre de 11. Elles portent des noms qui sont ceux des actionnaires, soit à partir de l’écluse N°1 : MM. de Caraman, Emerigon, Gautier, Decaze, de Pommac, Roul, de Preissac, de Silgny, Sers, de Fezenzac et Laurena.

http://toponymielateste.free.fr/III.Les%20lieux-dits.htm

Dans un premier temps, l’arrivée de l’eau permet la culture de carottes et du blé, pour remplacer le millet, le maïs et le seigle. En 1838, dans une direction, on réussit à faire pousser des carottes d’une telle grosseur qu’on décide d’en envoyer des spécimens au conseil de gérance à Paris. À l’assemblée générale du 25 février 1839, ces carottes sont citées comme un signe d’heureux présage. Aucun actionnaire présent n’a l’idée de plaisanter au sujet de ces carottes ; pourtant, dans un avenir proche, ils vont tous, avec la meilleure bonne foi du monde, être bel et bien « carottés ! »

En 1840, la Compagnie compte 169 actionnaires ; parmi ceux-ci, les noms suivants : Comtesse d’Amandre ; Marquis d’Anglade ; M. Charles d’Arbel ; Gouvignon de Bazonnières & Mme de Bazonnières ; Bourgeois de Beauvière ; Baron de Blacas-Carros ; Comte de Blacas-Carros ; Baron de Blair ; Comte de Bonneval ; Esmangart de Bournonville ; Comte de Boury ; Vicomtesse de Boussières ; M. Jean-Jacques de Bure ; Baron de Carbonnières ; Comte de Carbonnières ; Comte de Cariolis d’Espinouse ; Baron de Chabannes ; de Chavaudon de Droup ; de Colonia ; Baron de Coulanges ; Comte Louis de Divonne ; Mme Duvernay de Gamache ; Comtesse de l’Epinay ; Vicomte de l’Espine ; Marquis d’Estampes ; Duchesse de Fitz-James ; Abbé de Genoude ; Comtesse de Gimel ; Vicomte Goupy de Beauvolers ; Mme Pinchinat de Guilleville ; Baron d’Haussez ; Mlle d’Hastel ; Mme Huot de Goncourt ; Comte de Jocas ; M. de Laboire ; Conte de Laforest-Divoine ; Vicomte de Laîtré ; Comtesse de Latour ; Comte Lepelletier d’Aulnay ; Duc de Lorge ; Comtesse de Mailly-Couronnel ; Mme de Manne ; M. de Marpon ; Marquis de Mazan ; Comte de Menou ; Comtesse Michel ; Comte de Montagu ; Bonnefoy de Montbazin ; Duc de Montmorency ; Gaston de Montmorency, prince de Robecq ; Marquis d’Oysonville ; Vicomte de Pépinière ; Baron de Pignol ; M. de Pinteville-Cernon ; Comte de Poix ; Comte Auguste de Puységur ; Vicomte de Quabeck ; Marquis de Quiqueran ; Marquis de Ranty ; Baronne Robert ; M. de Sainte Marie ; Marquis de Salvert ; Baron Seillière ; Comte de Siguier ; Comte Hippolyte de Solage ; Charles de Thury ; M. de Vaudreuil ; Mlle de Viella ; Espivent de Ville-Boisnet ; Vicomte de Vivans ; Cistemes de Vinzelle ; Comte d’Yzarn de Freissinet ; Vicomte d’Yzarn de Freissinet

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de janvier 1840, il est décidé de lancer avant la fin de l’année une « colonie d’enfants trouvés », dirigée par des religieuses, qui ont leur chapelle et où les enfants apprennent à devenir les « valets laboureurs » et les « maîtres valets » de la Compagnie.

Le 18 février 1840, le conseil municipal de La Teste rejette des propositions avantageuses de la Compagnie, telles le pavage des rues, la construction d’un marché et d’une caserne de gendarmerie, en échange du droit de parcours « pour rester fidèle à la baillette de 1550 » et le 20 février, elle s’oppose à un semis de pins de 5 000 hectares.

L’assemblée générale du 14 janvier 1841 envisage la création d’un « Institut agronomique et colonial » pour des jeunes gens appartenant à des familles « distinguées ».

Messieurs de Mazan et de Marpon prônent la sériciculture. En 1841, ils ont 500 000 pieds de mûriers en pépinière. Ces mûriers ne donneront de nourriture aux vers à soie que dans cinq ou six ans. Cela n’inquiète pas ces messieurs car ils estiment ce laps de temps nécessaire pour « porter les vues et les habitudes de la population vers l’industrie séricicole ! ». Mais en 1844, des habitants de Gujan leur rappellent qu’ils n’ont pas le droit de planter de forêts, serait-ce de mûriers, et les « péchouneyres » (porteuses de poissons) ne se transformèrent pas en magnanarelles…

Que d’autres projets encore ! Une entreprise de fabrication d’huile de résine serait confiée à une compagnie dirigée par le baron de Blair, ancien sous-préfet de Saverne. Un haut-fourneau serait créé au Teich et une discussion byzantine s’engage pour savoir si le foyer serait alimenté avec les racines de bruyère provenant des défrichements ou s’il vaut mieux brûler celles-ci sur place pour enrichir le sol de leur cendre. Messieurs Gaulon et Bégon de la Rouzière se proposent pour créer une féculerie. On leur donne aussitôt une sous-direction.

À La Hume, une usine à résine est mise en service alors que la Compagnie ne peut planter de pins sur le territoire des communes de La Teste et de Gujan et ne dispose de pignadas que sur une petite partie de la commune du Teich. Elle compte, il est vrai, sur la résine des nouvelles forêts semées pour fixer les dunes mobiles, mais l’ensemencement n’est pas terminé et dans les semis anciens, le nombre de pins gemmables est réduit.

Le 28 mai 1843, le ministre de l’Intérieur écrit au préfet de la Gironde qu’une demande de secours vient de lui être adressée en faveur de la « Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon » et il lui demande son avis. Le préfet se retourne vers M. Allègre, président du Comice agricole, qui exploite un grand domaine à Arès, commune d’Andernos. Allègre répond le 18 juin 1843 : « Les gérants de la Société MM. Comte de Blacas, Wissocq et Cazeaux … sont des hommes honorables respectés dans le pays.

L’entreprise était vaste, laborieuse ; elle aurait exigé une expérience consommée de la part des gérants, en agriculture et en administration agricole ; ils ont pu l’acquérir, mais au début ils ne l’avaient pas.

Deux systèmes se présentaient pour l’exécution du plan de la Société. L’un consistait à confier le défrichement complet à des entrepreneurs ordinaires avec garanties réelles, l’autre à remettre ces travaux à des personnes appartenant à la classe nobiliaire, qui se présentaient et qui offraient la garantie de leur nom. Les gérants se décidèrent pour ceux-ci.

Malheureusement, ces personnes étaient presque toutes étrangères à la culture des terres ; celles qui en avaient une idée l’avaient acquise aux dépens de leur fortune.

Le motif de cette préférence de la part des gérants était celui-ci : ils espéraient, en traitant avec des personnes titrées ou appartenant à la classe nobiliaire mécontente, placer facilement les actions de la Société dans les faubourgs Saint-Germain et en province. Ce fut une erreur, une erreur fatale à la Compagnie. Ces collaborateurs ne lui ont apporté que l’incapacité agricole et le dénuement, etc. ».

Alors que la faillite de la Compagnie est en vue, au conseil général de la Gironde, le 8 septembre 1844, le conseiller Johnston déclare que les habitants de La Teste saisissent « toutes les occasions de combattre les entreprises utiles à leur pays ». Baleste-Marichon, conseiller général du canton de La Teste, lui réplique : « qu‘aucun obstacle n’a jamais été suscité par ses compatriotes aux deux compagnies des Landes et d’Arcachon, que seulement, dans leur bon sens et leur expérience, ils avaient blâmé leur mode d’administration et la direction imprimée à leurs travaux ; l’événement n’avait que trop justifié leurs prévisions ».

On ne néglige donc ni les pauvres, ni les riches, mais le cours des choses ne permet à aucune des œuvres sociales, pas plus qu’aux vers à soie, d’éclore sur les landes de La Teste et de Gujan. Cette terre pauvre que l’on ne peut ni amender ni engraisser n’est pas assez productive et engendre la faillite de la compagnie qui est déclarée dissoute par sentence des arbitres et juges en matière commerciale le 21 décembre 1846, sentence rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Paris, le 22 décembre. Euryale Cazeaux est nommé liquidateur. Six mille six cents hectares environ de terrain, divis et indivis, sont mis en vente le 22 décembre 1847 à la criée du Tribunal de Première Instance de la Seine en 119 lots. Le montant de l’adjudication s’élève à 1 331 161,24 francs, chaque hectare revenant en moyenne à 237,95 francs, plus les frais.

Deux ans après la dissolution de la Compagnie, une communication intitulée : « Tableau analytique des entreprises faites sur les landes de Bordeaux » est présentée à l’Académie royale des sciences, arts et belles lettres de Bordeaux. En ce qui concerne la Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon, l’auteur, M. Darrieux, conclue : « Pendant les quatre années suivant leur défrichement, le rapport des terres payait à peine les frais de culture. Pendant ces quatre années, il aurait fallu :

– simplifier le rouage de l’administration,

– restreindre le nombre des employés,

– diminuer les traitements,

– ne pas permettre que les intérêts des actions fussent payés par le capital social,

– moins bâtir, défricher avec plus de retenue,

– ne pas créer de prairies hors de proportion avec les moyens de les entretenir. Après six ou sept années d’existence, la Compagnie n ‘avait fait que dépenser et rien recueilli ».

« La Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon », Jacques Ragot, Bulletin n° 32 du 2e trimestre 1982, de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch.

https://www.shaapb.fr/la-compagnie-agricole-et-industrielle-darcachon/

1837 – Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon – acquisitions de Poujaut Broustut & Laignereau

La plaine de Cazau, quoique d’une configuration topographique qui lui permet de développer librement toutes ses ressources, a cependant, dans une de ses meilleures parties, près du canal des Landes, une enclave incommode et dont le voisinage pouvait devenir fâcheux, si de grands travaux s’étaient exécutés dans la direction où elle se trouvait. Malgré la hausse dans le prix des terres voisines de La Teste, nous sommes parvenus à faire, le 21 septembre 1837, moyennant la somme de 10 700 fr, l’acquisition de cette enclave, qui forme le domaine de Pujau-Broustut, d’une contenance d’environ 75 hectares. Il y a sur ce domaine une petite maison de ferme, deux parcs à moutons, et un bois taillis de chênes blancs.

Le huitième des terres seulement y est en culture. Cette propriété, en participant aux grands travaux qui vont être appliqués à la plaine de Cazau, ne tardera pas à donner un intérêt fort élevé du capital que nous y avons employé.

Plan du 3 mai 1834 indiquant les diverses propriétés ;y compris l’enclave de Pujau-Broustut

traversées par le projet de canal des Landes de l’étang de Cazaux au bassin d’Arcachon (AD 33,2 Fi 1225).

Le sieur Coundou, de qui nous avons acheté Pujau-Broustut, a mis pour condition à la vente que nous lui concéderions pour 200 fr un terrain d’une contenance de 16 ares, situé près le village de Cazau, pour y construire un bâtiment destiné à une boucherie.

Cet établissement entre parfaitement dans nos vues ; car plus il se créera de ressources dans ce pays, jusqu’à présent délaissé, et plus facilement nous y attirerons et y fixerons les cultivateurs dont nous avons besoin. Aussi n’avons-nous pas hésité à concéder au sieur Coundou, conformément à nos statuts, l’emplacement qu’il demandait.

Nous avons fait une autre acquisition d’une beaucoup plus grande étendue de terrain, celle du domaine de Laignereau, d’une contenance de 400 hectares environ.

Ce domaine n’est pas une enclave, comme celui de Pujau-Broustut, mais il est contigu à nos propriétés, et d’autant plus à notre convenance, qu’il nous donne le droit de parcours sur 8 000 hectares du vaste territoire de la commune de Sanguinet, duquel il fait partie ; Sanguinet qui possède vingt-cinq mille journaux de communaux (plus de 8,000 hectares), dont le maire, le curé et deux ou trois notables seulement connaissent les limites, et que les bestiaux des habitants ne visitent jamais, comme trop éloignés…

Dans ce domaine se trouvent des bâtiments et des parcs pour deux métayers, cent cinquante ruches à miel, des bois taillis de chênes blancs assez considérables, et des terres d’excellente qualité susceptibles de donner de grands produits, notamment en fourrages.

Vingt-trois hectares seulement sont cultivés, et le revenu est déjà de 4%. Ce revenu pourra se décupler, le prix d’acquisition n’étant que de 28 000 fr.

Le climat des Landes convient parfaitement à l’éducation des vers à soie. C’est un fait reconnu ; entre autres expériences on peut citer celle que M. de Mazan a faite, en 1839, à Pujau-Broustut ; il a réussi, sans difficulté, à élever des vers à soie dans une chambre exposée à toutes les variations de l’air (la fameuse chambre à air ?).

Vente au Palais-de-Justice, à Paris, le mercredi 12 août 1868, à 2 heures, des domaines de Laignereau et des Abeilleys, appartenant à la Cie d’Arcachon. Surface totale : 730 hectares environ, 2 métairies, taillis de chênes, landes ; plus de 100 hectares sont plantés en beaux pins de 22 ans. On s’y rend par trois chemins : 1° de Caudos, station du chemin de fer du Midi, 5 kilomètres ; 2° de Sanguinet, 5 kilomètres ; 3° du bassin d’Arcachon, 21 kilomètres.

S’ad. à Paris, à Me Castaignet, avoué, 28, rue Louis-le-Grand ; à Me Caron, avoué, 45, rue de Richelieu ; à MM. Derignières, Lessore et Cie, rue Rameau ;

À Bordeaux, à Me Bourdias, avoué ; à La Teste, à M. François Verdié ; Et, sur les lieux, aux métayers.

Adjudication au Palais-de-Justice, à Paris, le 12 novembre 1868, sur surenchère du sixième du Domaine de Laignereau, contigu aux propriétés de MM. Pérore, à 5 kilomètres de la station de Caudos, située à une heure et demie de Bordeaux, sur le chemin de fer de Bayonne. Plus de 700 hectares dont environ 150 productifs en beaux pins de vingt-deux ans, taillis de chêne et deux métairies.

Laignereau est destiné à un avenir exceptionnel (ne parlons surtout pas du passé !) :

1° Par la facilité de boiser immédiatement toutes les landes du domaine ;

2° Par les belles routes carrossables empierrées qui conduisent à la gare, au gros bourg de Sanguinet, au vaste et poissonneux étang de Cazeaux, enfin aux bains d’Arcachon, dont Laignereau n’est guère distant de plus de deux heures en voiture. (La gare de Caudos n’est qu’à trois quarts d’heure de celle d’Arcachon.)

Ce domaine deviendra une station de chasse des plus heureusement situées, par suite des vastes étendues de landes et propriétés boisées qui l’entourent. Il a l’avantage exceptionnel d’être habité depuis un siècle par la même famille, fixée comme métayers, et qui, composée originairement de trois à quatre individus, présente maintenant plus de vingt-six membres (famille prolifique !).

Il n’a manqué à ce domaine que d’être connu pour être vivement disputé aux enchères. Mise à prix : 84 000 fr.

S’adresser, à Paris, à Mes de Brotonne, Castaignet et Caron, avoués, et au Liquidateur de la Compagnie d’Arcachon, 6, rue Rameau ;

À Bordeaux, à Me Boudias, avoué ;

À La Teste, à M. F. Verdié.

Il s’est produit cette année (1878) trois demandes pour l’obtention de la récompense offerte par l’article 10, § 4, de votre programme ; mais votre Commission spéciale, composée de MM. Plumeau, Couperie et Froidefond, que vous avez désignée pour s’assurer du mérite des compétiteurs, a cru devoir en écarter une, parce que, malgré la bonne tenue de l’apier présenté, rien ne pouvait intéresser votre Société, dont le but est de rechercher et de récompenser toutes les choses profitables à l’apiculture au point de vue de l’ enseignement et du revenu.

Deux seulement restent en présence : M. le Dr Douaud, propriétaire à Sanguinet, sur la ligne séparative du département de la Gironde et des Landes, dans ces endroits où les bruyères, les ajoncs, les asphodèles et les genêts offrent aux abeilles pourvoyeuses les moyens de faire une riche et abondante cueillette pour l’alimentation et l’entretien de leur ruche.

Tout le monde comprend aujourd’hui combien ces hyménoptères sont intéressants et l’agrément qu’ils produisent, quand on sait vivre avec eux, pour les voir travailler et leur demander la plus grande partie de ce qu’ils ont butiné durant la saison dans la flore de la contrée.

Chez M. Douaud, votre Commission a été à même de l’apprécier, parce que, chez cet apiculteur intelligent, tout est disposé pour rendre faciles les manipulations qu’exige la conduite d’un apier.

C’est dans le domaine de Lagnereau et des Abeillais (toponyme prédestiné !), à 500 mètres environ de l’habitation des colons, que le rucher a été établi dans un grand parallélogramme ayant pour cadre des chênes séculaires que l’homme et le temps peut-être ont rabattus pour former un abri ; c’est vous dire que toutes les branches de ces quercinées ont été tourmentées pour prendre une direction qui est devenue favorable, pour préserver des grands courants atmosphériques, les nombreuses familles des petits êtres que Dieu semble avoir mis à la discrétion de l’homme comme une compensation aux choses brutales de la vie.

Vous voyez, messieurs, par le choix de l’emplacement, que tout est disposé pour l’éducation de la mouche à miel, et que celui qui s’en occupe à Sanguinet peut avoir des distractions et obtenir des bénéfices plus grands encore qu’aucune autre culture, dans un pays où le silence et l’isolement, joints à la terre par trop ingrate, en éloignent souvent ceux qui n’ont, à peu près, rien à prendre en la cultivant.

Plus de 80 bournacs composaient naguère l’apier de Lagnereau ; mais, aujourd’hui, l’apiculteur qui nous occupe, voulant suivre le courant apicole, en a remplacé la plus grande partie par le système mobiliste, et tous les jours il tient à faire disparaître ce qui lui reste des anciens usages.

150 ruches à cadres peuplées par l’essaimage naturel ou le transvasement composent le rucher, qu’on a disposé sur dix rangs autour desquels sont placés le reste des bournacs. Il a été ménagé, pour l’accès de tous ces logements, de vastes allées bien espacées et en nombre suffisant pour tout faire d’utile dans les travaux imposés pour les soins à donner aux abeilles.

La plupart de ces ruches ont été ouvertes et visitées par votre Commission, qui les a trouvées, malgré la mauvaise saison que nous avons passée, dans des conditions qui promettent une bonne récolte de miel et un essaimage nombreux par la quantité de couvain renfermé dans des alvéoles presque tous operculés.

M. Douaud n’a voulu introduire dans son rucher aucune race étrangère pour tenter un métissage quelconque ; il cultive l’abeille noire dite landaise, et, malgré leur réputation de férocité et leur caractère farouche, il nous a été facile, ainsi que nous venons de le dire, de les manipuler pour nous assurer du bon état de chacune des colonies.

L’opération du transvasement d’un bournac dans une ruche à cadres, faite sous les yeux de vos commissaires, leur a permis d’apprécier combien était préférable la substitution du mobilisme à la fixité, bien qu’ils aient vu dans la rustique habitation abandonnée de quoi intéresser ceux qui aiment à voir de près les choses que la nature sait préparer en donnant à chaque être créé une aptitude particulière.

L’économie de toutes ces ruches présente le résultat d’une étude, car on voit que l’observation a conduit l’apiculteur à rechercher les meilleurs moyens de recevoir et de protéger les milliers de travailleuses qui concourent, pour la plus large part, à remplir de richesses ce qui leur a été préparé pour leur demeure et l’établissement de leur berceau.

Le toit qui les couvre saillit à plusieurs centimètres de son arrivée aux bords des parois constitutives de la carcasse du bâti ; de cette manière, les différences de température sont modifiées, et la pluie n’a pas d’action sur les fragiles insectes, qui peuvent souvent en être victimes.

Le trou de vol et les puits d’air ont été ramenés à des proportions convenables, pour éviter la visite des petits rongeurs, si friands de gâteaux mielleux et des abeilles qui les construisent.

À ne regarder les choses que par leur bon côté, assurément la critique ne trouverait pas sa place dans la visite qu’a faite votre Commission au rucher de Lagnereau ; mais, comme il fallait tout voir, tout vérifier, tout comparer, nous croyons devoir dire que malgré les soins minutieux qui entourent les grandes populations que nous avons eu à étudier, il serait utile de réduire à douze ou quatorze le nombre des cadres qui garnissent chaque ruche, parce qu’il est de principe, et l’expérience l’a démontré, qu’un trop grand nombre d’individus dans un petit espace engendrerait toujours des éléments de destruction.

M. Douaud, qui le sait, a déjà commencé à réduire le nombre des cadres au fur et à mesure qu’un essaim prend son essor et qu’il le recueille. Tous les habitants de ces colonies sont bien conformés : faux bourdons et ouvrières ; ces dernières, surtout, sont d’une activité exceptionnelle dans le rôle qui leur a été distribué pour les besoins de l’intérieur et du dehors. Enfin, tout indique, par le travail qu’elles ont produit, qu’avant la mi-septembre une nourriture abondante remplira surabondamment les alvéoles destinés à contenir les provisions pour les mauvais jours.

Au passage de votre Commission, aucune récolte n’avait été faite ; quelques galeries seulement ont été enlevées pour donner plus d’espace aux travailleuses en pleine construction, pour préparer la place des réserves et de la dernière progéniture attendue. Néanmoins, on peut évaluer à plus de 9 000 litres la quantité de miel que donnera cette année cet établissement apicole, sans y comprendre le produit de la cire[1].

Comme dans une exploitation de cette importance, il faut, autre chose qu’une place pour disposer les ruches, puisqu’il faut en extraire et préparer les produits, M. Douaud a su le faire en construisant en bois du pays, et à moins de cinquante mètres du rucher, un magasin où chaque chose a son utilité et sa commodité ; et, sans qu’il soit besoin de parler d’un extracteur des meilleurs modèles, nous pouvons dire que l’outillage est complet, et permet de faire rapidement tout ce que réclame une exploitation bien dirigée.

C’est donc un véritable progrès qu’a réalisé votre concurrent en introduisant dans la lande, et sur une vaste échelle, l’éducation perfectionnée de l’abeille, et c’est aussi une branche de plus ajoutée à l’agriculture, qui a tant besoin de produire pour oublier les lourdes charges qui l’accablent, aussi bien à Sanguinet que partout ailleurs.

Votre Commission, messieurs, croit qu’il est juste de vous proposer d’accorder à M. le Dr Douaud la médaille d’or.

Le second est M. Duffau, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Bordeaux, très-connu autant par ses publications sur l’apiculture que par les soins qu’il porte à l’élevage et l’éducation des habitants de son rucher.

Ce concurrent pourrait avoir des titres nouveaux pour obtenir une récompense plus élevée que celle qu’il a reçue de vous l’année dernière ; mais il résulte de la visite que nous avons faite à son apier que la seule chose à signaler serait la destruction méthodique des alvéoles maternels pour conserver un grand nombre d ‘ouvrières, qui n’auraient pas manqué de suivre la nouvelle mère dès que celle-ci se serait vue dans l’obligation de laisser libre une place où déjà une reine avait des droits acquis.

De cette manière, malgré la série de mauvais jours qui ne nous ont pas permis de connaître le printemps de cette année, chaque ruche contenait une quantité énorme de miel à côté d’une belle production de couvain.

Par ces considérations, nous croyons qu’en attendant mieux, il est utile de rappeler la médaille d’argent que M. Duffau a obtenue l’année dernière. — 27 aoùt 1879.

Notice sur la Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon…, Joseph-François-Gabriel Hennequin, (1775-1842), 1838

Voyage dans les Landes de Gascogne ; et Rapport à la Société royale et centrale d’agriculture sur la colonie d’Arcachon par M. le baron François-Jérôme-Léonard de de Mortemart de Boisse, 1840

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9771013c/f124.image.r=Pujau%20Broustut?rk=42918;4#

Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique, Société royale d’agriculture de Paris, 1839

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6258727m/f367.image.r=Laignereau%20sanguinet?rk=193134;0

Le Constitutionnel : journal du commerce, politique et littéraire du 10 juillet 1868

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k675043s/f4.item.r=Laignereau%20sanguinet.zoom

Journal des débats politiques et littéraires, 8 novembre 1868

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k457048b/f4.item.r=Laignereau%20sanguinet.zoom#

« Rapport de M. Froidefond sur l’apiculture à la Société d’Agriculture de la Gironde », L’Apiculteur : bulletin de la Société centrale d’apiculture, janvier 1879

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9756858q/f364.item.r=Laignereau%20sanguinet

[1] – Lorsque messieurs les rapporteurs voudront avant tout convaincre, ils cesseront de parler au futur ; ils parleront au présent, et se feront une règle scrupuleuse d’établir des comparaisons entre les systèmes expérimentés dans les mêmes conditions. Jusquç-là ils resteront considérés comme des phraseurs, des avocats, par ceux qui ne sont convertis que par les faits positifs. La Rédaction.

Voir Profil en travers du canal montrant son ensablement (Source AD 33. SP 728).

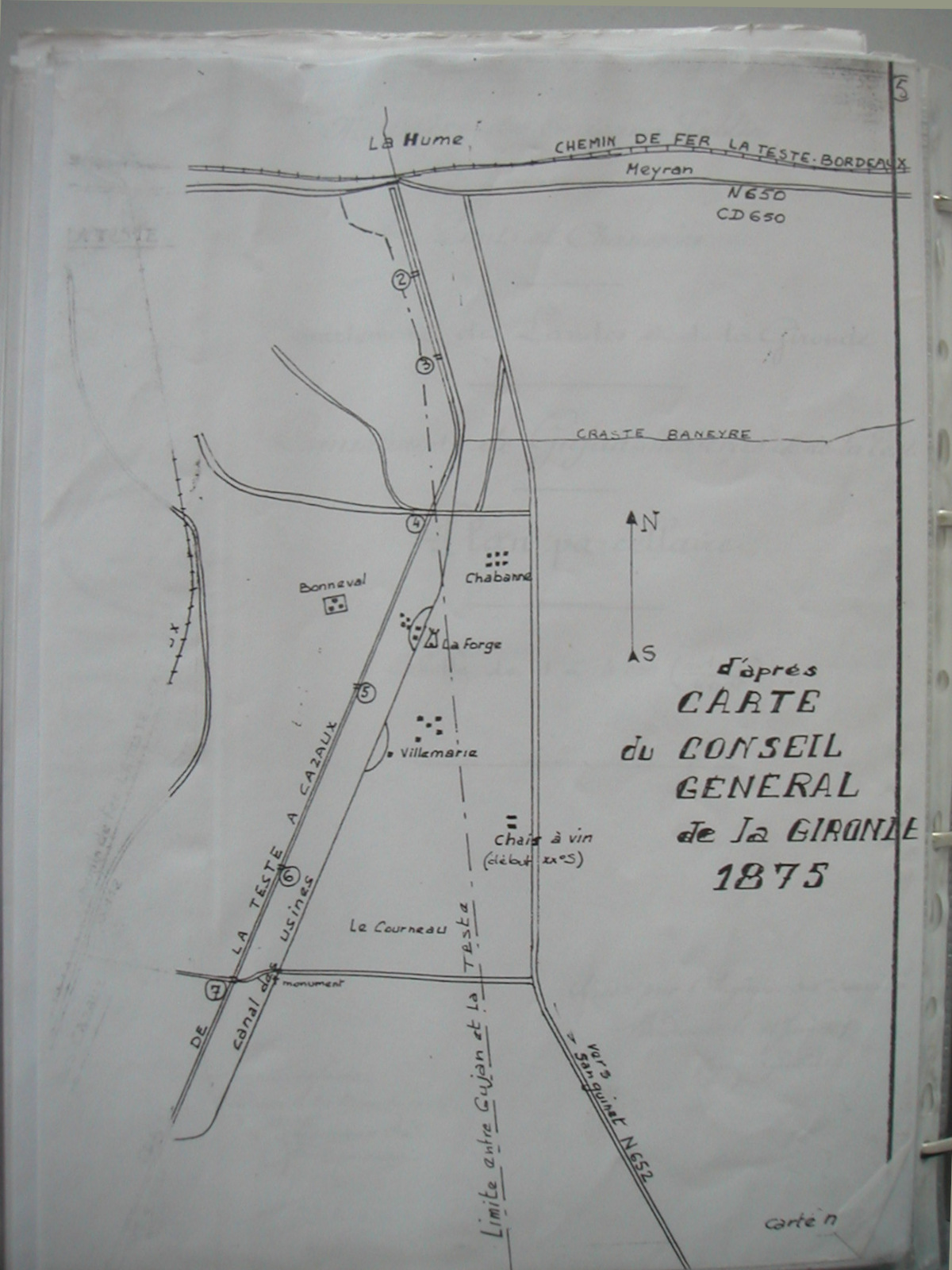

Canal des Forges

Dérivation du canal des Landes, appelé aussi canal des usines, il sert à alimenter la forge installée en 1833 ; la forge extrait le fer de la garluche locale qui est prise dans la lande.

Le 3 juillet 1838, par ordonnance du Roi, un droit de prise d’eau, le canal des usines, est accordé à l’un des actionnaires, Bessas-Lamégie pour fournir la force motrice des usines et l’irrigation des parcelles. Cette prise d’eau se situe à 5 km environ en aval du lac de Cazaux. Elle est inaugurée en 1841.

Actuellement occupé par un village de vacances, le domaine de la Forge voit le jour avec « l’usine à fer » de M. Gaullier L’Hardy. Outre la faible teneur du minerai, les principales difficultés viennent de la baillette de 1550 qui interdit ce genre d’activités (protestation du Conseil municipal dès 1833) et surtout de l’approvisionnement en bois qui ne peut alors provenir que de la forêt usagère (le procès intenté en 1847 est gagné par les communes puisqu’en 1853 la cour d’appel interdit, dans ce massif, toute coupe de bois de pin, sauf pour la construction).

Le vicomte Héricart de Thury est un de ces nombreux aristocrates que la Cie des Landes, puis la Cie agricole et industrielle d’Arcachon amènent sur les bords du Bassin ; il dirigera la forge-fonderie installée sur le canal des usines.

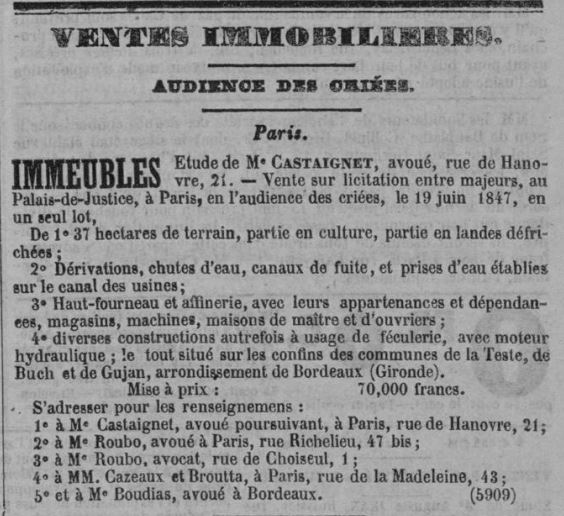

Une sentence arbitrale du 21 décembre 1846 prononce la dissolution de la Société d’Arcachon, et nomme liquidateurs M. Euryale Cazeaux, ancien gérant, et M. Constant Broutta. Ceux-ci mettent en vente, par voie de licitation, à l’audience des criées du Tribunal de la Seine, un ensemble d’immeubles d’une contenance de 37 hectares, comprenant féculerie en ruines, haut fourneau, affinerie, bâtiments divers, plantations, prises et chutes d’eau, le tout situé aux confins des communes de la Teste-de-Buch et de Gujan.

La clause de l’enchère oblige l’adjudicataire à rembourser, en sus de son prix, M. Brothier, locataire des immeubles, lors de l’expiration de son bail, une somme de 30 000 fr pour prix de diverses constructions qu’il a élevées.

L’adjudication de divers immeubles, appartenant à l’ancienne « Société agricole et industrielle d’Arcachon », est prononcée par jugement du 19 juin 1847, au profit de Me Castaignet, avoué, qui déclare command, au nom d’une « Société Léon Brothier aîné et Cie », moyennant un prix de 70 050 fr, outre l’indemnité de 30 000 fr due aux locataires.

L’adjudication de divers immeubles, appartenant à l’ancienne « Société agricole et industrielle d’Arcachon », est prononcée par jugement du 19 juin 1847, au profit de Me Castaignet, avoué, qui déclare command, au nom d’une « Société Léon Brothier aîné et Cie », moyennant un prix de 70 050 fr, outre l’indemnité de 30 000 fr due aux locataires.

Pour ceux qui douteraient de son existence, « l’usine à fer » de Gujan a été autorisée par l’ordonnance du Roi en date du 11 février 1845.

Il y a donc bien eu une forge…

Était-elle à Gujan ? Pour les Parisiens, oui ! Ils venaient en train en prenant un billet pour Gujan, descendaient à la station « La Hume » et se dirigeaient vers la forge en empruntant la route de Sanguinet. Une fois arrivés, il leur importait peu de savoir s’ils étaient à Gujan ou à la Teste…

L’année 1848 donne en effet une impulsion vive mais irréfléchie, au mouvement des populations vers l’association ouvrière. Ce mouvement s’est même, vous vous en souvenez, caractérisé par le terme plus général de « socialisme ».

Les associations ouvrières semblent alors sortir de dessous les pavés de la révolution de février (sous les pavés, la plage…).

L’usine d’Arcachon, montée par M. Brothier à peu de distance de Gujan et de La Teste, est à peu près aussi favorablement située que l’usine du Ponneau, sous le rapport des matières premières et des débouchés. Elle a d’ailleurs, de plus que cette dernière, un cours d’eau abondant qui, au besoin, lui permettra de prendre d’assez grands développements.

En 1849, elle se compose d’un haut-fourneau pour le traitement des minerais, d’un atelier de moulage avec les grues et bassins nécessaires au coulage des grandes pièces, d’un cubilot pour la préparation des fontes de deuxième fusion, d’un bocard à laitiers, enfin d’une affinerie comtoise pour la conversion des fontes brutes en fer marchand. Déjà elle occupe près de cinquante ouvriers et se recommande à l’attention du gouvernement par les perfectionnements qui ont été apportés dans les mécanismes et appareils employés, par les améliorations qui ont été obtenues dans la qualité des produits fabriqués, ainsi que par l’adoption et la mise en pratique d’une organisation qui, sans compromettre les intérêts de l’ordre et de la discipline, assure le bien-être matériel de la population ouvrière.

Dans toutes les forges des landes, l’élévation des matières premières au niveau du gueulard des hauts fourneaux s’effectue à bras d’hommes ; les souffleries employées sont des machines à piston en bois qui donnent un vent fort irrégulier ; enfin, les fourneaux sont soudés au vent froid et on n’y utilise aucune des flammes perdues.

L’usine d’Arcachon est sortie, à cet égard, des errements suivis, et l’exemple qu’elle donne mérite de trouver des imitateurs. L’élévation des minerais et du charbon au niveau du gueulard du fourneau placé à dix mètres au-dessus du sol, auquel il est relié par un plan incliné, s’effectue à l’aide d’un chariot sur lequel on met toute la charge et qui reçoit son mouvement d’ascension d’une petite roue hydraulique. À cet effet, ce chariot est attaché à une corde passant sur une poulie de renvoi fixée à la partie supérieure du plan incliné et venant s’enrouler, au bas du même plan, sur un treuil qui reçoit directement son mouvement de rotation de la roue hydraulique.

La machine soufflante, dont on a fait jusqu’à présent usage à Arcachon, est une machine hydraulique rotative du genre du tympan de la Faye (a été employé en 1840 pour la première fois en Transylvanie comme machine soufflante). Cette machine, d’une construction simple et peu coûteuse, produit un vent très régulier, à la pression de quatre centimètres de mercure ; mais elle occasionne un assez grand surcroît de dépense d’eau. C’est, au reste, la première application qui ait été faite de ce genre de soufflerie à la ventilation des hauts fourneaux, et, à cette considération, les bons résultats qu’elle a donnés, pendant plusieurs années, méritent d’être signalés ici. Cette même machine serait d’ailleurs insuffisante aujourd’hui, en raison des développements que l’usine d’Arcachon va recevoir ; et M. Brothier monte en ce moment une nouvelle soufflerie plus puissante, qui sera à colonne d’eau, et dont il attend les plus heureux effets. Nous ne pensons pas qu’avec le peu de chute disponible, ce nouveau système de machine puisse être bien avantageux ; nous lui trouvons encore l’inconvénient d’exiger un grand emplacement, et nous croyons qu’il serait préférable d’adopter la machine soufflante cylindrique à double effet, dont on fait usage dans tous les grands ateliers métallurgiques. Nous avons d’ailleurs reconnu, dans les dispositions prises pour la mise en jeu de cette machine à colonne d’eau, des combinaisons fort ingénieuses.

Dans le but d’économiser autant que possible la consommation du combustible, le feu d’affinerie d’Arcachon a été, il y a plus d’un an, recouvert d’une voûte, et les gaz sont, depuis lors, conduits dans un four à réverbère où on les utilise pour chauffer la fonte destinée à l’affinage.

Dans la même intention, on appliquera, sous très peu de jours, au haut fourneau de cette usine, le soudage au vent chaud qui convient principalement à la fabrication des fontes de moulage. Un appareil vient, à cet effet, d’être monté pour chauffer, au moyen de la chaleur produite par les gaz qui seront pris au tiers de la hauteur du fourneau, l’air que donnera la nouvelle machine soufflante.

Les produits de l’usine d’Arcachon ont reçu depuis deux ans, dans leurs qualités, les améliorations ci-dessous indiquées.

Les fontes ne présentent plus les soudures qu’on y remarquait autrefois ; elles peuvent, étant coulées en grosses pièces, donner des moulages à texture fort homogène, et on les emploie avec avantage à la confection des cornues à gaz, qui résistent au feu d’une manière si remarquable, que des établissements fort éloignés d’Arcachon s’adressent aujourd’hui à cette fonderie pour cette sorte d’appareil.

Ces mêmes fontes ont conservé toute leur fluidité, c’est ce que prouve la couronne de roue hydraulique qui vous a été soumise et qui a été coulée d’une seule pièce sur un diamètre de 2,30 m et une épaisseur de 1 cm, ainsi que les tuyaux de descente que M. Brothier fournit au commerce au prix de 2 fr 50 c le mètre courant. Enfin, elles ont acquis beaucoup de ténacité et tiennent aujourd’hui, sous le rapport de la résistance, le premier rang parmi les fontes des landes. Elles mériteraient conséquemment qu’on essayât de les employer dans les travaux d’art de nos grandes routes et de nos chemins de fer.