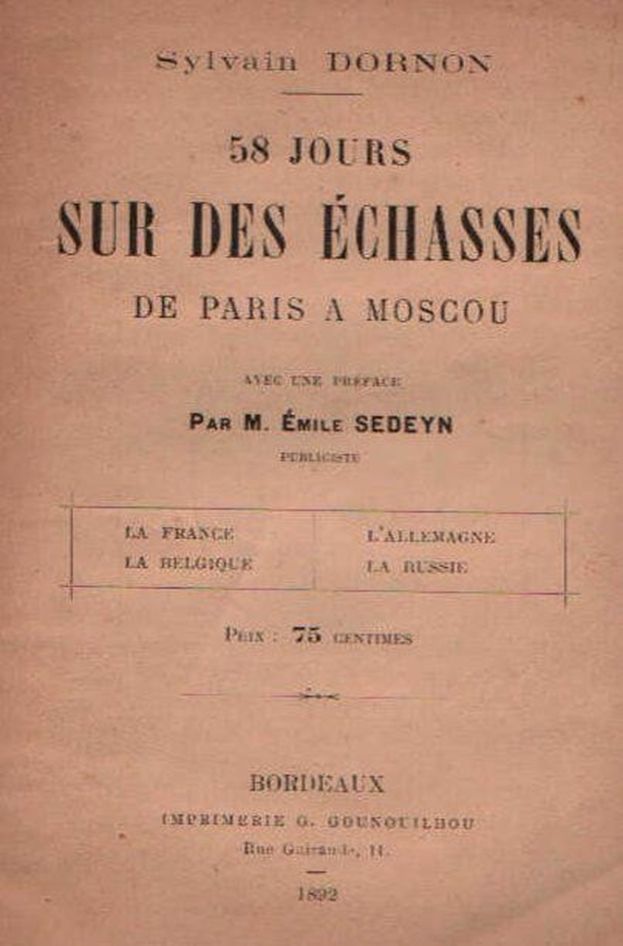

PRÉFACE

On n’a pas oublié le voyage original que fit l’année dernière, sur des échasses, Sylvain Dornon, l’ancien berger des Landes, boulanger à Arcachon.

Il n’est personne pour ignorer le long itinéraire qu’il parcourut, de ville en ville, à travers les bois et les montagnes, ne craignant pas de traverser le territoire de nos ennemis pour aller serrer des mains amies. Son but, un journaliste distingué, M. Ch. Laurent, l’a dépeint dans toute sa simplicité, en même temps que dans toute sa vérité, en ces termes :

« II n’y va pas comme Atchinoff est venu chez nous, pour une œuvre aventureuse de politique ou d’intérêt ; il n’y va pas comme est venu Winter, soucieux de faire une longue marche de soldat entre sa patrie et la nôtre pour démontrer l’état d’entraînement de sa race et pour serrer la main à ses frères d’armes de l’avenir. Non, lui, c’est un simple paysan, d’une des régions les moins connues, les moins instruites et les moins heureuses de la France. Il a naïvement recueilli tout ce qui se disait de l’alliance occulte et pour ainsi dire instinctive des deux peuples. Il a voulu aller voir de ses yeux le pays du tsar blanc et lui faire honneur, et doubler en même temps son propre mérite par les difficultés matérielles du voyage. Il n’a rien à gagner à cela : rien que d’avoir fait un grand effort et d’avoir ainsi montré une plus grande et plus naïve affection pour ceux qu’il va visiter (1). »

Mais la presse allemande s’émut de cet audacieux qui passait par Berlin pour se rendre à Moscou. De là cette lamentable histoire de voyage en chemin de fer, qui fit le tour de la presse, non seulement allemande, mais française également, car, ce qui est déplorable à dire, beaucoup de journaux français reproduisirent sans contrôle les mensonges prussiens.

C’est pourquoi Sylvain Dornon présente aujourd’hui au public le récit véridique et simple de son odyssée périlleuse à travers l’Europe. On y trouvera également l’emploi de son temps pendant ces cinquante-huit jours, village par village; on le suivra véritablement dans sa longue pérégrination ; on assistera avec lui aux manifestations et aux ovations dont successivement il fut la cause ou l’objet.

Puisse ce récit anéantir à jamais les doutes qu’avait pu faire germer dans les cœurs français une presse vendue. C’est ce que je souhaite en terminant à l’humble et courageux Sylvain Dornon.

Émile SEDEYN

- S. Dornon fit partie aussi de la course organisée par le Petit Journal, de Paris à Belfort, et arriva le 241e à Belfort. Sur 860 partis de Paris, 380 seulement ont accompli le voyage, et S. Dornon a accompli ce trajet en 7 jours : 500 kilomètres à pied.

(1) Journal le Matin du t8 mars 1891

CHAPITRE PREMIER – ORIGINE DES COURSES EN ÉCHASSES – LES PREMIÈRES ÉPREUVES – PROJET DE DÉPART – LES PREMIERS PRÉPARATIFS

Arcachon, qui est une de nos plus jolies stations balnéaires, est aussi, à cause du public aristocratique qui le fréquente, un endroit admirablement placé pour le lancement d’un sport nouveau.

C’est cette idée qui me guida lorsque, pendant l’été 1889, j’eus la première intention d’organiser des courses en échasses, et le succès répondit à mes efforts, car, aidé par quelques amateurs de La Teste, Salles et des autres pays avoisinant Arcachon, je fus bientôt en mesure de donner pour la première fois ce spectacle.

La première course eut donc lieu le 4 août 1889 dans le parc du Casino d’Arcachon, et elle eut un plein succès, tellement de succès même qu’une seconde réunion fut décidée pour le 1er septembre.

Celle deuxième course ayant eu le même résultat, et encouragé par le succès, je partis à Paris afin de visiter l’Exposition, ce que je fis sur mes échasses. En effet, tous les Parisiens el les étrangers ont pu me rencontrer du 9 au 17 septembre. C’est également pendant celte même semaine que je fis, toujours sur mes échasses, l’ascension de la tour Eiffel jusqu’à la deuxième plate-forme, fait qui fut enregistré à l’époque par toute la presse.

De retour au pays, j’organisai de nouvelles courses ; le 25 mars 1890, à l’occasion de la fête patronale de Notre-Dame-d’Arcachon, et le 9 avril, fête de bienfaisance sous la présidence de M. et de Mme Floquet. Celte dernière fête fut particulièrement brillante, de nombreuses notabilités y assistaient : sénateurs, députés, généraux, etc.

Dans la suite, je prêtai mon concours à de nouvelles fêtes, notamment à La Rochelle, fête offerte à M. Carnot les 23 et 24 août 1890.

C’est vers la fin de cette année que l’on commença à signaler dans la presse les voyages excentriques accomplis par des Russes venant en France. Enfin quand, vers la fin de février 1891, un officier russe, le lieutenant Winter, vint à pied à Paris, où il fut l’objet d’une réception enthousiaste, je résolus de lui donner la réplique en faisant mieux encore : je partirais de Paris et irais jusqu’à Moscou, tandis que Winter était parti de la frontière.

Les préparatifs ne me prirent pas longtemps. Je fabriquai moi-même deux paires d’échasses (1) en bois blanc, une qui mesurait 1 m 10 et pesait 3 kilog. 200 (la paire), et sur laquelle j’accomplis tout mon voyage, et une autre paire qui mesurait l m 80, que j’expédiai à Moscou.

J’expédiai également deux malles contenant du linge et des vêtements de rechange, l’une à Berlin, l’autre à Moscou.

Je me procurai quelques bonnes cartes que je plaçai, avec un peu de linge et un revolver chargé, dans une petite sacoche en cuir jaune destinée à être portée en bandoulière.

Le 10 mars tout fut prêt. Je m’étais procuré pour le voyage un costume solide que, pour y ajouter une note pittoresque, je complétai par la peau de bique et le béret landais.

(*) En patois : tchangues, grandes jambes. L’cchassicr se dit tchanguès.

CHAPITRE II – LA FRANCE – LE DÉPART – PREMIÈRES ÉTAPES

Le 12 mars 1891, à neuf heures et demie, j’arrivai sur la place de la Concorde, à Paris. Mon véhicule ayant été signalé, à cause des échasses qui se trouvaient près du cocher, je fus bientôt entouré par un cercle tumultueux de plusieurs mètres d’épaisseur. Environ trois ou quatre mille personnes m’attendaient là depuis neuf heures, tant était grand déjà le retentissement causé par la presse autour de mon projet. Enfin, arrivé auprès d’une des balustrades qui entourent la place, je sautai à bas de mon fiacre, et je me mis en devoir de chausser les échasses qui devaient me conduire au terme de mon voyage, et, à l’aide de mon grand bâton, je me hissai : j’étais debout, j’étais parti !

Je pris la rue Royale, les boulevards, la rue Drouot ; dans cette dernière se trouvent les bureaux du Figaro, dont toute la rédaction, au grand complet, m’attendait pour m’offrir le vin d’honneur. Les trois mille personnes qui s’étaient obstinées à me suivre se massèrent devant l’hôtel du journal, interceptant la circulation des voitures et poussant des cris et des acclamations diverses. Enfin, après quelques poignées de mains, je reprends ma course par le faubourg Montmartre, la rue Cadet, la rue Lafayette (halte au Petit Journal) et la rue d’Allemagne. A onze heures et demie j’étais hors de Paris ; mais quelques Parisiens me suivaient encore jusqu’à Bondy, où je déjeunai en compagnie de quelques-uns de mes escorteurs. Au bout d’une heure, je me remis en route, à l’effet d’arriver à Meaux dans la soirée, ce que je fis. Je couchai donc à Meaux, à l’hôtel des Trois-Rois, et le lendemain de bonne heure j’étais sur pied pour le départ. Quelques officiers m’accompagnèrent, et nous partîmes ensemble, faisant un léger détour, car mes compagnons avaient projeté une rencontre avec le capitaine de cosaques Ennatsky, qui, lui, venait de Samara à Paris en troïka et devait à ce moment-là toucher au but de son voyage.

Cependant la rencontre n’eut pas lieu, et je dus déjeuner à La Ferté-sous-Jouarre, où un accueil cordial m’était réservé. Mais le temps pressait ; désireux de coucher à Château-Thierry; je partis bientôt, suivi par quelques cyclistes. Il était près de neuf heures quand j’eus franchi ma seconde étape, et cependant, malgré l’heure tardive, là encore je reçus un accueil amical, car le bruit de mon passage s’était répandu comme une traînée de poudre, me dénonçant dans les villes que je devais traverser…

Je ne tardai pas à me coucher, et le lendemain samedi 14, à huit heures du matin, je me remettais en route pour Reims, accompagné par quatre vélocipédistes. Après un rapide déjeuner à Dormans, où je fus reçu chaleureusement par la population, je continuai ma route. Vers le soir, comme j’allais sortir d’un bois, je me trouvai tout à coup face à face avec un énorme sanglier, espèce qui, m’a-t-on dit, est assez commune dans les régions boisées qui avoisinent Reims. Déjà je m’apprêtais à saisir mon revolver, quand la bête, m’ayant aperçu, détala à toute vitesse. J’en conclus que je lui avais fait peur, et, non sans satisfaction, je réservai ma poudre pour une autre occasion.

Il était à peu près neuf heures du soir quand j’arrivai à Reims ; je me mis aussitôt à la recherche d’un hôtel, chose assez difficile à trouver, malgré une dépêche envoyée préalablement.

Le samedi, en effet, amène toujours à Reims une population flottante de messagers, courtiers, etc., venus là pour le commerce des tissus, si important dans cette ville. Néanmoins, je trouvai une chambre libre à l’hôtel de la Vierge, rue du Jard. A peine étais-je entré qu’une foule enthousiaste se mit à envahir les abords de l’hôtel, et je dus, pour jouir d’un moment de tranquillité relative, me rendre au théâtre municipal. Je trouvai là MM. les journalistes-rédacteurs de L’Èclaireur de l’Est et de L’Indépendant Rémois.

Après une nuit réparatrice, je partis le matin, vers dix heures, avec l’intention de coucher le soir même à Rethel. C’était dimanche, et je devais traverser toute la ville; aussi fus-je dès les premiers pas suivi par un nombre énorme de curieux. En passant, je fais une courte halte aux bureaux de L’Eclaireur de l’Est, où le vin d’honneur est servi à mon intention. La foule s’entasse aussitôt devant la maison, bouchant toutes les issues. De nombreux cris de : «Bon voyage ! Vive la France ! Vive la Russie ! » se font entendre. La circulation des voitures est suspendue. Enfin, je finis par pouvoir reprendre ma marche; à chaque instant la foule augmente. Un peu plus loin, nouvel arrêt : c’est un boulanger comme moi, M. Dantel, qui vient m’offrir le verre de l’amitié au milieu du public enthousiasmé qui renouvelle ses vivats. Encore une minute, et c’est un photographe, M. Courleux, qui me photographie au passage. La foule est tellement compacte que c’est à peine si je puis avancer; un embarras se produit, un enfant se jette par mégarde entre mes échasses, et je tombe, sans me faire de mal heureusement ; je me relève sans difficulté et je reprends nia route. Enfin, jusqu’aux portes de la ville je suis escorté par plus de dix mille personnes, parmi lesquelles les membres de la presse, des officiers, des délégations des Sociétés diverses, des vélocipédistes, etc. Cependant, à mesure que je m’éloigne, la foule diminue, et je commence à marcher un peu plus vite, toujours suivi par la presse rémoise et beaucoup d’autres personnes. Sur la route, nous rencontrons une députation d’un village voisin de Reims, Vitry, venue à ma rencontre pour me souhaiter la bienvenue. Nous arrivons au village entre une double haie de paysans qui me saluent et me souhaitent bonne chance. Ici je serre la main des rédacteurs de L’Eclaireur de l’Est de Reims, et nous nous séparons sur un dernier souhait de bon voyage. A Isles-sur-Suippe, nouvelle réception ; je déjeune et continue ma route, bientôt rejoint par M. Vaillant, maire de Tagnon, qui me prie de m’arrêter quelques instants chez lui ; j’accepte, et M. Vaillant, prenant les devants, retourne au village prévenir les habitants. Quand j’arrive, la population entière est là qui m’attend et m’acclame. On m’offre une coupe de champagne, et je l’élève en buvant : « A la Russie, mon but ! » Les braves gens me répondent en me souhaitant heureux voyage. Mais il faut partir, et cette fois je marche librement jusqu’aux portes de Rethel. Là une musique m’attend et m’escorte en jouant jusque sur la place. On m’attendait depuis longtemps, aussi la foule est-elle grande ; c’est à peine si je puis marcher ; toutes les mains se tendent vers moi; des cris : « A Moscou ! » se font entendre. Pendant toute la soirée je suis entouré par les notabilités.

Mon but était de gagner le lendemain Sedan par Boulzicourt, mais, sur la prière et l’intercession de plusieurs personnes, je consentis à modifier un peu mon itinéraire en traversant Mézières et Charleville.

Le lendemain à sept heures je repris donc ma route sous une pluie battante. Je passerai sous silence, pour éviter des redites, les ovations dont je fus l’objet ce jour-là. Je fus rejoint à quatre heures par les rédacteurs du Petit Ardennais, de Charleville, venus en voiture à ma rencontre. Nous traversons Mézières aussi rapidement que le permet la foule compacte qui m’attend, et, vers six heures, nous arrivons à Charleville. Je me rends au Petit Ardennais où de nouveau le Champagne coule en mon honneur. Puis je vais trouver à l’hôtel du Lion-d’Argent un repas aussi confortable que bien gagné. Dans la soirée, que je passai au cirque Diteo j’eus encore le don d’attirer l’attention de nombre de personnes.

Le lendemain à sept heures j’étais de nouveau sur pied, frais et dispos plus que jamais. J’allai présenter mes adieux aux sympathiques collaborateurs du Petit Ardennais, mais ceux-ci manifestent l’intention de m’accompagner un bout de chemin. Nous reprenons donc noire route au milieu des ovations et des cris divers des habitants un peu badauds. Nous traversons Mézières, Mohon, Villers, les Ayvelles et enfin Flize, où, après un dernier lundi et une dernière poignée de mains, je me sépare des journalistes charlevillois.

Quelque temps après, à Donchery, je fis la rencontre d’un escadron de dragons, en promenade. Les officiers, très aimables, me souhaitèrent bon voyage après un court entretien.

A midi et demi, arrivant aux portes de Sedan, une foule compacte qui m’attendait me couvre d’applaudissements et de cris de bienvenue. Un rédacteur de la Voix des Ardennes, journal sedanais, vient de la part de son directeur, M. Rahon, m’offrir l’hospitalité chez ce dernier. A mon grand regret je dus refuser toutes offres gracieuses : une longue correspondance à faire me demande quelques heures de solitude et de tranquillité. Je descends donc à l’hôtel de la Croix-d’Or, place Turenne. Une foule énorme stationne au passage. Enfin j’arrive à mon hôtel et, en quelques heures de travail, j’expédie mon courrier.

Le soir, quoique bien fatigué, je me rendis en voiture au musée de Bazeille. Pouvais-je oublier, étant à Sedan, ce qu’un Français n’oubliera jamais : l’année terrible, dont le pauvre village a conservé un souvenir toujours saignant ? J’accomplis donc ce pèlerinage patriotique, que je considérais comme un devoir.

Le lendemain 17 mars, levé à six heures, je continuai ma route vers la frontière belge, accompagné par la rédaction de la Voix des Ardennes. A Givonne, à La Chapelle, c’est partout pour moi le même accueil enthousiaste. Loin de moi, cependant, toute idée de fatuité : ces applaudissements, ces bravos, ce n’est pas au berger des Landes, ce n’est pas à l’échassier Dornon qu’on les adresse : c’est au peuple français qui marche, humble mais courageux et hardi, vers ceux qui, du Nord, nous ont tendu la main. Trop heureux suis-je, en cette occasion, d’en être l’incarnation.

Nous arrivons à la frontière… Là, près du poteau, je serre une dernière fois la main de ces Français que je quitte. Combien de temps, maintenant, serai-je sans en revoir ?… Au loin, la plaine s’étend triste et sombre : c’est la terre étrangère; mes compagnons me disent encore une fois adieu, et moi, un peu impressionné, je me remets en marche sur la route grise…

CHAPITRE III – LA BELGIQUE – L’ALLEMAGNE

Une magnifique réception me fut faite par les officiers de la garnison de Bouillon, venus à ma rencontre.

Les premiers jours de mon voyage sur le territoire étranger ne furent pas encourageants. Dès le 19, à Libramon-Recogne, la neige me cloue en place et, malgré l’heure peu avancée, je dois y rester toute la journée. Le lendemain je me lève de bonne heure pour essayer de regagner un peu de temps perdu ; il pleut et il vente plus que jamais, je marche difficilement; cependant j’arrive bientôt à Bastogne où, malgré le temps critique, on me fait une réception magnifique; toute la ville est là, prévenue d’avance par un employé de la station de Recogne ; plusieurs personnes m’offrent leur toit : je n’ai donc qu’à choisir pour jouir de la cordiale et large hospitalité qui m’est offerte. Quelques journalistes belges viennent solliciter quelques minutes d’entretien que je passe à leur narrer les débuts de mon voyage, mes projets et mes espérances.

Le lendemain à sept heures et demie je me remets en marche. Plus froid que jamais, le vent souffle lugubrement ; une épaisse couche de neige couvre le sol. Je traverse un petit village dont les habitants s’enfuient à mon approche et dont les enfants viennent, sournoisement, me jeter des pierres, pendant que d’autres gens inquiets se barricadent dans leurs basses et misérables cahutes. Je déjeune à Trois-Vierges, et, sous la bise, je continue seul ma route, cette fois vers la frontière allemande, que je traverse vers midi près de Bourg-Reulan. Je demande mon chemin pour gagner Prüm, et je me dirige de ce côté. La neige tombe toujours à gros flocons ; tout essoufflé, je m’abrite un instant sous un rocher que je trouve sur ma route, espérant voir bientôt cesser le temps affreux qui rend mon voyage si dur. Tout à coup je vois venir â moi un gendarme à casque pointu, qui me demande mon passeport; je le lui montre, et il me remercie, très poliment ma foi ! Puis il m’indique une bourgade prés de Prüm, où je pourrai passer la nuit.

Je me remets à marcher et j’arrive bientôt, en effet, à un amas de petites maisons, sorte de village tellement misérable que c’est à peine si je puis y trouver un semblant de lit. Le lendemain à six heures je repars, et à dix heures j’entre à Prüm escorté par quelques jeunes gens. Mes compagnons, à plusieurs reprises, essaient de me parler, mais vainement, car je ne comprends rien à leur langage.

La neige tombe toujours, et la journée fut longue et triste. Je n’en narrerai pas les détails, qui ne présentent du reste aucun intérêt. Je traversai successivement Bonn et Aweilher, où je demandai la route qui mène à Cassel. Auprès de Bonn se trouve un petit village qui porte aussi ce nom, ce qui donna lieu à une erreur bien regrettable pour moi ; j’allais dans la direction de ce village, ainsi qu’on me l’avait indiqué et croyant être sur le chemin de la ville de Cassel, faisant ainsi un long détour au risque de me perdre irrémédiablement, quand, par un hasard providentiel, un Français, de Bordeaux, qui habitait dans ces parages, m’invita à m’arrêter chez lui quelques Instants. Inutile d’ajouter qu’il me remit sur la bonne voie, après m’avoir expliqué la méprise dont j’avais étévictime. Cette fois je me mets donc en route pour Cassel par Hennef, et j’arrive bientôt dans celte dernière ville où je dîne dans un hôtel contigu à la poste, ce qui me permet d’expédier un nouveau courrier vers la France. Dans l’hôtel dont je viens de parler se trouvent des tableaux allégoriques représentant le départ des Prussiens de Paris el l’accueil qu’on leur fit au retour. Du reste, ces sujets se retrouvent, en Allemagne, dans presque tous les hôtels ou cafés. Enfin, vers deux heures, je quittai Hennef et me dirigeai vers Au, où j’arrivai trés tard dans la soirée et dont je partis le lendemain à sept heures. Je tenais à marcher vite sans perdre de temps ; il ne neigeait plus, et peu à peu la température se faisait plus clémente. Ce jour-là, je pus faire un trajet de 78 kilomètres, distance qui sépare Au de Franckerberg, où je passai la nuit, en passant par Siegen, où je déjeunai.

Le lendemain à cinq heures je prends mon bâton et mes échasses el me voilà parti pour Cassel, où j’arrive enfin à dix heures sonnantes ; au milieu d’une foule bigarrée et houleuse, je traverse la ville pour me rendre à un hôtel quelconque. Sur la place Royale j’en trouve un et j’entre ; on refuse de me recevoir ; un peu découragé, je vais à l’hôtel Golze, où on m’accepte cependant. Je suis aussitôt entouré par les membres de la presse allemande venus pour m’insulter. L’un de ces reptiles m’envoie même une carte portant ces mots, reproduits ici textuellement :

« Croyez-vous qu’un Allemand oserait traverser la France comme vous traversez l’Allemagne, sans être insulté comme le dis (sic) M. Déroulède et la Ligue des patriotes ?

Avez-vous trouvé des barbares ? — Répondez. »

Inutile de dire que je laissai à ce rustre le soin de trancher lui-même la question.

Dans la journée j’eus encore l’agréable visite de quelques jeunes officiers allemands, grossiers soudards s’il en fut, mais qui avaient le mérite, et ceci est une remarque qui peut avoir son importance, de tous parler couramment le français. Je fais simplement cette remarque, sans y ajouter de commentaires. J’eus aussi affaire à des interviewers qui voulaient tout savoir, dont un surtout me suivit à la poste et prit note de toutes les dépêches que je transmis ; on verra plus loin ce qu’il voulait en faire. Je dînai ce jour-là à table d’hôte et je fus encore le point de mire de toutes les curiosités et de tous les quolibets peu délicats de ces messieurs tudesques.

Dans la soirée, il vint encore des journalistes que j’envoyai au diable sans aucun égard, leur disant que j’étais un simple voyageur, n’ayant aucun rapport avec M. Déroulède ni avec la politique.

Je me couchai enfin après avoir expédié un courrier volumineux. Le lendemain, je fis route pour Minden, où je fus forcé de m’arrêter dans un hôtel, à cause de la pluie, qui avait recommencé à tomber; quelques personnes me rendent visite, entre autres un jeune monsieur, qui m’explique en quelques mots de français et avec beaucoup de difficulté, que son frère, le maire-bourgmestre, parle le français. Le maire vint en effet me voir. C’est un homme très courtois, qui me montra les journaux parlant de mon passage à Cassel et reproduisant les télégrammes que la veille j’avais adressés en France. C’est ainsi que j’eus l’explication de l’impertinence de mon Teuton de la veille.

Aussitôt que la pluie cessa, je repris ma route, malgré les prières du maire, quiaurait voulu me voir rester plus longtemps. Malheureusement, bientôt ce fut la neige, qui cette fois se remit à tomber abondamment. Décidé à avancer quand même, je n’en continuai pas moins ma route. Sur mon chemin, je rencontrai deux compagnons, dont l’un était Alsacien et parlait français. En passant, un vieux bonhomme me prie d’entrer chez lui, à cause de l’inclémence du temps ; j’invite l’Alsacien à entrer avec moi, et nous buvons un verre là. Mais quand je voulus payer, le brave homme refusa, disant à mon compagnon « qu’il se fendrait pour le touriste ». Sur ce, nous nous remettons en route pour Gottingen, où mon compagnon me laisse seul. Je ne m’étendrai pas beaucoup sur le trajet que je fis les jours suivants. Successivement je traversai, soit sous la pluie, soit sous la neige, les villes de Herberg, Albertad, Magdebourg, Brandebourg, dont le joli parc était à ce moment submergé par l’inondation ; puis Verdis et enfin Postdam, dont je côtoyai un instant le parc célèbre, tout peuplé d’animaux divers. J’approche de Berlin ; bientôt je suis aux portes de la capitale de l’empire allemand ; mais il est trop tard pour entrer dans la ville, et je passe la nuit dans un hôtel des boulevards extérieurs.

Le lendemain, la première personne que je rencontrai en entrant en ville fut un marchand de journaux, qui me mit en garde contre trois mauvais sujets que déjà j’avais entrevus la veille et qui de nouveau se mettaient à me suivre. Un gendarme vient me dire de descendre des échasses ; je lui réponds seulement : « Bonjour ! » en souriant, et je continue ma route tranquillement. Au même instant quelques journalistes viennent me causer et me félicitent de ne pas avoir écouté le gendarme ; parmi eux M. Paul Spreuglioly, duSlustrass de Berlin, qui vient n’offrir le numéro contenant mon portrait ; puis il m’accompagne jusqu’à l’hôtel Royal, où il me prie de descendre. Aussitôt qu’il me voit installé, il s’enquiert des formalités que j’ai à remplir et m’offre une place dans sa voiture pour aller prendre les lettres à la poste et pour aller à la gare chercher une malle expédiée à mon départ. Malheureusement et par une circonstance inexplicable, elle n’était pas encore arrivée ; le journaliste m’invite à dîner chez lui, puis me reconduit à l’hôtel Royal. Je prends congé de lui et je vais demander une audience à M. Herbette, ambassadeur de France, qui me reçoit de suite avec beaucoup d’empressement et de bonne grâce. Entre autres conseils, il me donne celui de faire viser mon passeport à l’ambassade de Russie ; puis il commande une voiture, m’y fait monter et donne l’adresse au cocher. Aussitôt rentré à l’hôtel, je suis entouré par la presse berlinoise, qui me force à causer jusqu’à neuf heures du soir. Entre-temps, j’avais eu la précaution d’acheter chez un marchand voisin de l’hôtel quelques cartes et plans nécessaires à mon voyage.

Le lendemain, je me lève à six heures pour expédier ma correspondance ; bientôt on frappe à ma porte : c’est M. le gendre de M. Herbette, qui vient me demander l’heure exacte de mon départ, ayant, dit-il, l’intention de m’accompagner avec toute la famille jusque hors la ville. Aussitôt sa femme, accompagnée de M. Herbette, sont introduites chez moi.

Vers dix heures, je pars par l’allée des Tilleuls. Comme la veille, un gendarme veut m’empêcher de marcher ; mais je n’en continue pas moins ma route sur l’injonction du gendre de M. Herbette. Un mangeur de choucroute crie : «A bas la France! » mais son cri ne trouve pas d’écho, et je continue à marcher, entouré par une foule compacte qui m’accompagne jusqu’aux portes de la ville. Un dernier salut à la famille Herbette, et je continue mon chemin vers Kustrin par Murcheberg et Strauberg.

Kustrin est divisé en deux villes et desservi par trois stations, à cause des rivières et des fortifications, qui en font une ville pittoresque. En arrivant, je me rends au bureau de poste, où je trouve un courrier très chargé, contenant entre autres une lettre émanant d’un directeur de cirque m’offrant un engagement, que naturellement je n’accepte pas, et une dépêche ainsi conçue :

Échassier voyageur français.

Courage. — Félicitations. — Désire envoyer secours route. — Quel endroit ?

Dupart, Maire de Saint-Symphorien (Gironde). Réponse payée.

Je réponds aussitôt, d’abord par dépêche, et par lettre ensuite. Après quoi je me rends à l’hôtel Krappès, où de nouveau je reçois la visite des journalistes de la ville.

Le lendemain dimanche, après avoir repris ma route, je traverse plusieurs villes ou villages sans importance. Comme je passai par Lansberg, quelques Alsaciens m’invitèrent à m’arrêter un instant chez eux. J’y étais depuis quelques minutes quand arrivèrent MM. Blume-felque et Coquelte, directeurs du cirque à Kustrin, qui me supplient de bien vouloir leur prêter mon concours le mardi suivant (7 avril), en m’offrant de me payer, aller et retour, le chemin de fer pour la distance qui séparerait Kustrin de la station où, au jour dit, je serais arrivé avec mes échasses. Devant ces conditions et par pitié pour ces pauvres gens que la rigueur de l’hiver avait fort opprimés, j’acceptai ; et, en effet, le mardi soir 7 avril, arrivant à Jastrow, je pris le train pour Kustrin, où je parus au cirque pendant la soirée. A l’issue de la représentation, je repris le train pour Jastrow, où j’arrivai à cinq heures du matin.

Ce point de mon voyage est capital, en ceci qu’il a servi aux perfides feuilles de choucroute pour échafauder tout un odieux récit de mensonges. J’espère que le lecteur, après l’explication ci-dessus donnée franchement dans toute sa simplicité, sera fixé sur le degré de foi qu’il faut ajouter aux racontars qui ont circulé sur mon compte. En tout ceci, je me borne à regretter que des journaux français aient pu reproduire sans contrôle des nouvelles provenant d’une source aussi discutable.

De Jastrow, mon voyage s’effectua pendant trois jours très rapidement sans aucun incident digne d’être relaté. Les principales étapes pendant ces trois jours sont : Konits, Marienbourg, Brausberg et Kœnigsberg, où j’arrivai à cinq heures du soir. La route était libre, pas une personne ne m’attendait. Cependant, après avoir passé le pont du chemin de fer et les casernes, je suis rejoint par deux habitants qui m’accompagnent jusqu’à l’hôtel Ausban, où je dois passer la nuit. Je sors un peu dans la soirée pour visiter la ville, qui est très importante, bien située sur plusieurs cours d’eaux à proximité de la nier Baltique, tout an fond de la baie de Dantzig.

Le lendemain, je pars à sept heures, suivi par la foule, et cette fois avec l’espoir de bientôt quitter le sol germanique. Malheureusement, une pluie battante ne cesse de tomber, et c’est sous les averses continuelles que je traverse en trois jours Tapiau, Intersbourg, Gunnbinnen, Stalophen, ou je rencontre un général qui de loin me crie : « C’est bien Monsieur Dornon ? » Sur ma réponse affirmative, il m’emmène à l’hôtel du Pays, où je suis beaucoup interviewé ; on me demande notamment quand je compte passer la frontière de Russie.

— Demain, à dix heures, dis-je.

Le lendemain, parti à sept heures, je rencontre bientôt une famille française dont le chef m’invite à m’arrêter un moment chez lui. Ces braves gens, enchantés de ma visite, m’attendaient, paraît-il, depuis longtemps.

A dix heures, comme je l’avais fait prévoir, je traversai la frontière russe à Kibarty, près de Wirballen. Aussitôt mon passage, la chaîne de fer qui marque la limite extrême des deux pays est baissée pour me donner passage.

Je suis en Russie !…

CHAPITRE IV – LA RUSSIE

Un accueil favorable en Russie, voilà ce que certes j’avais toujours espéré. Mais je ne tardai pas à prévoir que mes espérances auraient une réalisation vraiment grandiose.

En effet, à peine avais-je mis le pied ou plutôt L’échasse sur le territoire russe que je fus entouré d’une foule enthousiaste, d’un enthousiasme tel qu’on ne s’attendrait pas à en trouver de pareil chez des gens du Nord. C’est un immense cri de : « Vive la France ! » Chacun s’empresse autour de moi. On m’annonce que ma malle est en gare, qu’on l’a vue depuis plus de huit jours. Le chef de gare lui-même fait toutes les démarches nécessaires pour me la faire remettre. Je retourne à l’hôtel, où je change de linge et de vêtements, et je pars à trois heures pour Wirballen, à environ 7 kilomètres de là.

A l’entrée de la ville, je suis reçu par les demoiselles Volpë, qui m’offrent deux bouquets. Au bruit des « Hurrah ! » je traverse la ville, et je m’en vais coucher à Villepenski.

Après une nuit réparatrice (car le succès même fatigue), je repars pour Marunpol, où une réception chaleureuse m’attend. Je trouve là le commandant de la garnison, le lieutenant-colonel, d’autres officiers, un chef de gymnase et des soldats commandés à l’avance pour porter mon bagage. Je suis invité à dîner au mess des officiers, et, à l’issue du banquet, ces Messieurs prennent ma photographie devant la foule au moment où je partais pour Kowno.

A dix heures du matin j’arrive au fort de cette ville, et je suis rejoint au bord du Niémen par deux officiers qui m’accompagnent chez le maître de police, où une hospitalité cordiale autant que gracieuse m’est offerte.

Le tantôt, à deux heures, je suis escorté jusqu’au bout de la ville par la foule et par les officiers. Un planton à cheval, commandé spécialement pour moi, m’accompagne environ dix kilomètres. Je traverse Douvillers et d’autres villages très pauvres et très sales, dont les habitants sont presque des sauvages.

Enfin le 17, à une heure, je faisais mon entrée à Wilna, où j’étais attendu par M. Ségall, consul de France, qui m’invita à dîner chez lui, ainsi que le chef de police. Aussitôt que je suis installé, M. Ségall fait faire toutes les démarches à la poste et au chemin de fer, afin d’obtenir pour moi l’autorisation de suivre les voies à défaut de routes, autorisation qui, du reste, m’est aussitôt donnée. Le 18, je reste au consulat pour faire ma correspondance, notamment pour répondre aux mensonges inventés par les Allemands au sujet de mon pseudo-voyage en chemin de fer. Pendant ce temps la cour du consulat ne cessa d’être pleine de curieux. A mon départ, je fus escorté longtemps par une grande foule et par un grand nombre d’équipages, dont quelques uns me suivirent jusque Wileyka.

Les jours suivants je traversai Kiewna, Sobj, Zobvée, Proudy, et autres petites stations, sans incident, mais partout acclamé et reçu avec le plus grand empressement.

- Adadouroff, chef d’exploitation de la station de Minsk, envoyait partout sur mon passage des dépêches demandant si j’étais passé, quel est mon itinéraire, etc., et donnant ordre qu’on ne me retînt pas.

A ce moment m’arriva un accident qui heureusement n’eut pas de suites fâcheuses, et que je relate à cause de sa drôlerie même.

Sur la route que je suivais, et qui, par surcroît, n’était pas une route, je rencontrai une longue file de voitures toutes chargées de poteries diverses en terre. A ma vue, les chevaux prennent peur, s’éffraient et s’emballent, les voitures culbutent, la vaisselle tombe, les moujiks (1) crient : c’est un spectacle épique. Enfin on parvient à rétablir l’ordre, les chevaux sont réattelés, et, vérification faite, pas un pot n’est cassé (bien solide la vaisselle, en Russie), ce que voyant, les conducteurs se sauvent en criant que je suis le diable ou le bon Dieu.

Moi qui ne suis pas plus l’un que l’autre, je continue en simple échassier ma route vers Minsk, où j’arrive à huit heures et demie du soir, suivi depuis longtemps par la foule venue à ma rencontre. Je suis l’objet d’une véritable manifestation franco-russe ; M. Adadouroff, devant toute la ville rassemblée, vient me souhaiter la bienvenue; puis je suis introduit dans le grand salon de la Compagnie, en même temps que plus de cent invités des deux sexes. Le Champagne coule à flot et, sans descendre de mes échasses, je trinque à la ronde avec tous les assistants. D’abord on boit en mon honneur : « Bon voyage et grand courage ! » dit M. Adadouroff. On boit ensuite à la France, et moi, le dernier, je porte un toast enthousiaste à la Russie.

On me laisse ensuite en compagnie de quelques officiers, et un dîner splendide nous est servi, toujours dans le grand salon.

Le soir, je m’endors dans un bon lit, et je suis réveillé vers deux heures du matin par le facteur qui m’apporte une lettre de ma femme, adressée poste restante à Minsk.

Dès le matin les abords de la gare sont envahis par la foule qui attend mon départ annoncé pour neuf heures. Je quitte Minsk sous une pluie fine ci serrée qui va toujours en augmentant et qui, dégénérant bientôt en une véritable averse, me force à m’arrêter dans un village où je déjeune et d’où je pars bientôt malgré la pluie qui ne cesse de tomber. Avec cela je traverse des pays à demi sauvages où il est impossible d’entrer dans une maison : à ma seule vue les moujiks se barricadent dans leurs pauvres habitations. Je me couvre de ma pelisse et je continue ma route.

Le lendemain, sans que le temps ait changé, j’arrivai à Borizow après avoir passé par Jadino.

Je suivais un petit chemin bordant la voie quand je fus aperçu par M. Verigine, de Borizow, accompagné de plusieurs autres personnes.

— Dornon, crie-t-il, Dornon, arrêtez-vous !

Je me retourne, et les apercevant je me mets en mesure de descendre du remblai, haut d’environ huit mètres.

—Ne vous dérangez pas ! me crie-t-on encore, nous monterons »

Je descends néanmoins et aussitôt on accourt vers moi, les uns avec des coupes et les autres avec des bouteilles de champagne ; on vide les verres, et M. Verigine dit en me tendant les mains :

— Soyez le bienvenu, Monsieur Dornon, au nom de la Russie.

— Je vous remercie, dis-je, Messieurs, pour la France et en son nom, des marques de sympathie que vous lui témoignez en ma personne.

Au même instant de nouveaux équipages arrivent, amenant des dames et des enfants, les toasts recommencent. Les enfants sont très aimables. Je les prends, les soulève et les embrasse, sans descendre de mes échasses, ce qui a l’air de les amuser. Toute l’assistance m’escorte ensuite vers l’intérieur de la ville et un charmant banquet est offert en mon honneur par M. Verigine. Là, plus encore qu’ailleurs, j’ai pu constater les solides liens d’amitié qui unissent la France à la Russie.

Après le repas, un colonel russe vient me demander quelques conseils au sujet de deux soldats qu’il avait dressés à marcher sur des échasses. Les deux hommes, qui me sont aussitôt présentés, sont en effet munis d’échasses en bois blanc et y sont solidement tenus et attachés, grave inconvénient que je fais remarquer au colonel, car en cas d’accident ou de danger, il est indispensable de pouvoir sauter rapidement sans se faire de mal. L’officier me remercie et me fait part des espérances qu’il fonde sur ce genre d’exercice, particulièrement d’un projet de chasse sur des échasses.

Le lendemain, sur la prière de mes hôtes, je retardai mon départ jusqu’à neuf heures du matin, et le public m’accompagna jusqu’au-delà du fameux pont de la Bérézina, si douloureusement rendu célèbre par le passage de la Grande Armée le 20 novembre 1812, où l’on vit tant d’héroïsme parmi tant de malheurs.

Malgré la prière des assistants qui me conseillaient de descendre par crainte d’accident, je traversai le pont dans toute sa longueur, au milieu des cris d’adieux de la foule sympathique.

Pendant les jours qui suivirent, aucun fait méritant relation ne se produisit ; j’eus seulement le plaisir de constater que les Russes, moins crédules que mes compatriotes, n’avaient pas ajouté foi à l’odieux truc des Allemands. De Borizow à Orsetiea, je passai par Boby, Slaviany et Zolotchine. A Orsehea, les abords de la station, les locomotives, les tenders et les wagons sont couverts de curieux. Je ne m’arrête pas longtemps, et je pars suivi par un échassier monté comme les soldats dont il a été question plus haut, mais qui s’arrête bientôt déjà fatigué. Je m’arrêtai un peu plus loin chez un riche monsieur, dont le nom m’échappe, et qui, m’ayant rencontré sur la route, m’emmena chez lui et me présenta à sa famille.

Les jours suivants je passai à Ossevaika, Krasnoë, Joussivva et Kartyn. Le 29 avril j’arrive à Smolensk, ville forte sur le Dniepr, et chef-lieu du gouvernement du même nom. Je suis reçu par M. le chef de section et par sa famille, qui me souhaitent la bienvenue au nom de leurs concitoyens ; je dîne au buffet, et après le repas, mon hôte me donne une foule de renseignements sur la ville et sur les forts qui l’entourent. Je reçois ensuite quelques jeunes gens qui désirent m’accompagner le lendemain en vélocipède. Rendez- vous est pris pour le lendemain à cinq heures et demie, bien inutilement, hélas ! car le lendemain, au réveil, la pluie tombe abondamment et les cyclistes ne viennent pas. Je reprends donc ma route sans eux et visite tour à tour les stations de Kamenka, Puselkaï et Jartzewo. Dans cette dernière station, sollicité par plusieurs personnes parlant bien français, je me vois forcé cependant de rester avec le sous-chef qui répète sans cesse : Fransous qui Dornone à la Cadouël ami des Rouskaïo (2).

Le lendemain, je m’en vais à six heures et je passe sur un grand pont dont le gardien craignait de me voir tomber à l’eau ; plus loin, le personnel d’une grande fabrique de draperie m’attend sur la route, une route bien battue dont l’aspect me tente et que je prends pour mon malheur, car je ne tardais pas à le regretter. Ce chemin s’écarte beaucoup de la voie et, perdu après avoir fait une douzaine de verstes (3), je me vois forcé de rebrousser chemin. Personne ne comprend mon langage que cependant je m’efforce de rendre le plus russe possible ; enfin je rencontre une dame qui m’explique le plus court chemin pour regagner la voie, ce que je fais à la station de Michaïlow, pour arriver un peu après à Dorogobourg, où je suis reçu à bras ouverts. A mon arrivée le chef de gare pousse le cri de : « Vive la France ! »

Cri mille fois répété par l’assistance.

Je suis pris à la gare par un monsieur et une dame qui me conduisent chez eux. Ces gens étaient tellement heureux de me donner l’hospitalité qu’ils m’assurent que c’est une fête pour eux et qu’ils me prient de rester encore le lendemain à cause des fêtes de Pâques russes (3 mai), ce que je suis forcé de leur refuser à mon grand regret. Le lendemain je pars à sept heures pour Milino, Izdoskowa, et j’arrive le soir à Sapiéguïno, journée difficile à cause des ovations dont j’étais l’objet partout, la population étant en pleines fêtes de Pâques.

Le lendemain, parti à sept heures, je me dirige sur Wjasma, dont vers onze heures j’aperçois les clochers dorés. Je suis reçu à l’entrée de la ville par des jeunes gens en tenue de gymnase, qu’on me présente comme les fils de M. Pienka, chef-mécanicien, auxquels la foule vient bientôt se joindre. Des cris de : « Vive la France ! et Bonjour, Monsieur Dornon ! » viennent de nouveau me saluer. Je ne puis rester longtemps, je déjeune et pars à trois heures. Je traverse encore quelques villages : partout on acclame le Fransousqui et ses cadouels. Au village de Kolesniki, on me porte en triomphe, et je suis reçu dans une charmante famille, où on me fait une réception des plus cordiales ; les deux jeunes filles font de la musique en mon honneur ; les garçons m’interrogent et me font fête. Le soir, les jeunes gens me conduisent à la station où je dois coucher, et, suivant la mode russe, ils m’élèvent très haut en signe d’adieu, en emplissant l’air de leurs vivats. Rentré à la gare, c’est le chef qui me dit :

— Cette fois, j’espère que vous allez m’appartenir et que nous allons pouvoir trinquer ensemble !

En effet, il fait emplir des verres, et me voilà forcé à de nouvelles libations. Enfin, après quelques minutes d’entretien, le chef rentre dans son bureau, et moi, de mon côté, je me couche.

A mon réveil, je suis de nouveau entouré par une foule sympathique qui m’escorte encore pendant une demi-heure. La neige tombe, et je marche vers Moschaisk, où j’espère coucher ce soir-là.

On peu avant Borodino, je traverse un grand pont sur une seule planche, au grand effroi des moujiks présents, qui ne cessent de répéter que je suis le diable ou le bon Dieu. Vers le soir, une pluie glacée remplace la neige. Enfin, à sept heures, j’aperçois à l’horizon les clochers dorés de Moschaisk, où j’arrive bientôt.

Je ferai grâce au lecteur des ovations dont là encore je fus l’objet; qu’il me suffise de dire que je dînai et passai la soirée avec les ingénieurs de la station, qui m’offrirent un repas somptueux et ne cessèrent de me témoigner leur sympathie en m’interrogeant sur les péripéties de mon odyssée.

Le lendemain, je me mis en route de bonne heure, espérant arriver bientôt au terme de mon voyage. Mais, hélas ! j’avais déjà trop lutté contre la pluie, la neige et les mauvaises roules. Celle fois, harassé et encore mouillé jusqu’aux os des averses des jours précédents, je pouvais à peine me traîner. Cependant, j’arrivai jusqu’à la station de Schalikow, où je pris le train pour Moscou, laissant mes échasses et mon bagage à la station. Voici quel était mon plan : Je devais aller à Moscou, où je trouverais d’abord les vêlements et le linge qui m’étaient indispensables pour me changer ; puis j’irais à l’Exposition demander l’autorisation qui m’était nécessaire pour y circuler, et enfin au bureau de la police pour décider du jour de mon entrée officielle. Après quoi, toutes mes affaires réglées, je m’en irais reprendre mes échasses à Schalikow pour continuer ma route.

(1) Moujik, paysan russe.

(2) Le Français Dornon l’échassier est l’ami des Russes.

(3) La verste vaut 1,065 mètres

CHAPITRE V – MOSCOU

J’avais pris pour Moscou un billet de 3ème classe, mais le personnel me fit monter en seconde, où je me trouvai en face de deux Français, un Bordelais et un Parisien, qui parurent enchantés de la rencontre.

A l’arrivée, comme j’attirais l’attention, sans doute à cause de mon béret marron et de mes vêlements on lambeaux, un de mes compagnons, M. Tillel,qui représentait à l’Exposition une maison d’aluminium, me procura une voiture et fixa avec le cocher le prix pour aller à la poste et à l’Exposition et retour à la gare, soit un rouble (environ 3 francs). Je trouve à la poste une dizaine de lettres et de journaux, et je me rends à l’Exposition, où je trouve une foule de Français et de Russes qui m’attendaient, ayant été prévenus que je devais y aller.

Aussitôt arrivé, je vais voir M. le directeur Dautresme, et je lui demande des renseignements au sujet des formalités à remplir pour suivre le cortège d’inauguration de l’Exposition, qui devait avoir lieu le lundi suivant. M. Dautresme alors me fit cette réponse mémorable :

— Allez vous faire f… ! (Sic).

Et comme si une fois ne suffisait pas, il le répéta.

Il ne me restait plus, après cela, qu’à le remercier de ce touchant accueil, ce que je fis en lui exprimant des sentiments analogues.

Ai-je besoin d’ajouter combien cependant mon découragement était grand ? Je regagnais tristement ma voiture pour retourner à la gare quand un riche propriétaire, M. Paupoff, m’arrêta et m’envoya avec recommandations à plusieurs de ses amis, notamment chez un correspondant général de la presse russe et chez un riche tailleur, chez lesquels je fus cordialement reçu et hébergé, et qui se chargèrent des démarches à faire auprès du préfet de police pour mon entrée officielle, qui fut fixée au dimanche 10 mai. Enfin, je passai la soirée avec eux, et le lendemain je repris le train pour Schalikow, où je repris mes échasses pour continuer ma route.

Aucun incident ne vint marquer ma route.

A Koutzowo, je fus rejoint par trois cavaliers qui viennent me réclamer pour m’accompagner pendant ma dernière étape. Bientôt nous traversons la Moskowa sur un radeau, et, vers onze heures, aux portes de Moscou, une sorte de cortège se forme pour l’entrée en ville : des vélocipédistes, des équipages, des cavaliers, une foule immense de piétons, et enfin un piquet de police commandé par un officier qui vient m’annoncer que la grande allée m’est réservée et qu’un équipage m’attend devant la porte centrale de l’Exposition.

Nous nous mettons en marche, et .partout c’est une vaste manifestation franco-russe. Nous arrivons.

—Mais il faut entrer ! dit un de mes compagnons.

—Je n’ai pas de permission. Qu’à cela ne tienne…

Les portes s’ouvrent, et mes compagnons, me prenant la main, me font franchir l’entrée de l’Exposition.

Ainsi, me voilà donc au but de mon voyage !

C’est pour venir ici que j’ai marché pendant cinquante-huit jours !

Un sentiment indéfinissable de contentement me saisit, et c’est la joie au cœur que je fais le tour de l’Exposition, escorté par mes compagnons.

A la grande porte centrale, mon équipage m’attend. Je saute à bas de mes échasses et je chausse les sandales que j’ai apportées de Paris. Je remonte seul en voiture, et nous partons vers l’hôtel de Paris, où une chambre est retenue à mon intention.

- Paoloff et Serviac n’ont pas cessé, depuis le matin, de me suivre à cheval, ainsi que M. Sigé.

Aussitôt arrivé à l’hôtel, la grande salle s’emplit de curieux et de journalistes qui sollicitent quelques notes. Je leur donne satisfaction, et, le lendemain, les journaux ne tarissaient pas d’éloges à mon égard.

Je me reposai quelques jours. Ma malle étant enfin arrivée, je pus changer mes vêtements déguenillés contre une tenue convenable, et je portai mes pas vers l’Exposition. Sur la demande des exposants, je renouvelai mes démarches, qui n’obtinrent pas plus de succès que la première fois. Sur ces entrefaites, j’écrivis à quelques journaux, notamment au Figaro, au Petit Journal et au Petit Parisien, ainsi qu’à la Gironde, de Bordeaux, leur exposant les vexations dont j’étais victime.

Quelques jours plus tard la direction fut complètement changée, et je reçus l’autorisation.

SAINT – PÉTERSBOURG

Je ne puis terminer la fidèle relation de mon voyage sans dire quelques mots du court laps de temps que je passai dans la capitale russe.

Engagé au Jardin Néméti, je fus pendant quelques jours l’objet de la curiosité générale. Mais cela donnant lieu à des manifestations par trop franco-russes, je dus m’y soustraire, et je passai ensuite une semaine à visiter la ville et les îles.

Un jour, un clown allemand porte un défi de 250 roubles (environ 700 francs), pariant de marcher en échasses plus vite et plus longtemps que n’importe qui. Je relève le défi et gagne sans peine le pari devant une foule de 6 000 personnes.

Voici comment les journaux russes parlèrent de cette course :

« Nous aurons ce soir, au champ de bataille de Kristosqui, un grand combat en échasses. Trois nations sont en ligne : la France, l’Allemagne et la Russie. Qui emportera la victoire ? Nous l’ignorons, mais nous en rendrons compte demain. »

Et le lendemain on lisait :

« Voici le résultat de la bataille de Kristosqui : Au combat qui a eu lieu hier, la bataille a été gagnée par la France, qui a fait dix luttes ; l’Allemagne en a fait trois et la Russie deux. Le champ d’honneur est donc resté libre à la France aux grands applaudissements de la foule. »

ÉPILOGUE

La saison où l’étranger arrive à Arcachon s’avançait ; mes intérêts me rappelaient en France. Je dus donc bientôt repartir, malgré les brillantes propositions qui m’étaient faites de tous les points de la Russie.

Je passai par Moscou ; j’avais l’intention de m’y arrêter quelque temps, la nouvelle direction de l’Exposition m’étant favorable. J’avais le droit de visiter l’Exposition à jours fixes. Cependant, il fallait pour cela que j’attendisse le départ de M. Blondin, alors en représentations. Je préférai partir, et je quittai définitivement la Russie.

Je ne m’attarderai pas dans de fastidieux détails sur mon retour, qui, du reste, s’effectua très rapidement par Smolensk, Minsk et Varsovie, où j’ai visité l’ancienne capitale de la Pologne.

A Thor, j’eus la douleur de voir briser une douzaine de verres d’un grand prix où se trouvaient gravés en russe les noms des personnes à qui je les destinais. Fut-ce la maladresse ou la jalousie d’un Teuton qui me joua ce tour ? C’est ce que j’ignore.

Je m’arrêtai un peu à Sedan pour revoir M. Rahon, de la Voix des Ardennes, et à Paris, où je fis, en compagnie de M. Kaufmann, le dessinateur bien connu, de nombreuses courses dans les bureaux de journaux.

Le 28 juin enfin je rentrai chez moi, heureux quand même de retrouver ma famille et mes vieilles habitudes.

Pendant la belle saison, mon logis ne désemplit pas d’étrangers, et l’histoire de Sylvain Dornon, l’échassier national, circulera encore longtemps de bouche en bouche, dans toutes les langues, dans tous les pays…